——前车之鉴:沙特沙漠种粮败北的深刻教训

《人口困局》作者 李尚勇

【导读】中国粮食(农业)生产重心“北移”潜藏着深刻的危机。看看沙特发展农业的个案,虽然极端,但却蕴含着“清醒剂”。

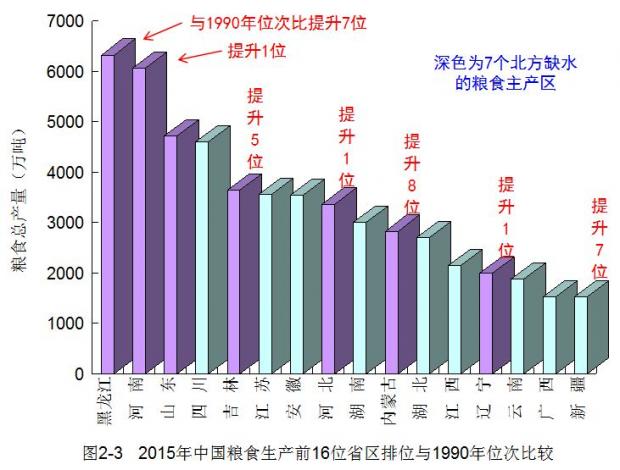

最近20年,由于政策导向失误,农业发展方向出偏,中国的粮食生产格局出现了与生态环境要求相悖的转变,即中国粮食主产区越来越多的向北方缺水地区集中(全国现有13个粮食主产区中,北方缺水地区占7个,其中就有内蒙古,见图2-3),这些地区也越来越多地需要抽取地下水进行灌溉以维持生产,而本来降水丰富、适宜粮食生产的南方地区却越来越多地“退出”粮食主产区行列。这种转变,一方面是南方丰水地区因为种粮“不赚钱”而削减粮食生产,比如,用耕地种植果树、花草,甚至大面积占用耕地搞“农家乐”(旅游、休闲);另一方面是北方缺水地区持续扩大粮食生产规模。许多北方地区地势相对平坦,适合大规模机械化耕种,比如东三省和内蒙古,因而在传统农业日渐凋敝衰败的情况下,日益成为规模化耕种的首选地。(《人口困局》第23页)

资料来源:《中国统计年鉴》1990、2016

显而易见的是,中国粮食(农业)生产重心“北移”潜藏着深刻的危机。看看沙特,曾经财大气粗、不计成本、不顾资源和生态承载力而盲目发展农业,甚至实现了“粮食自给自足而有余”,结果,还是在大自然“铁律”约束下败北。

在炎热干旱、满眼沙漠的中东地区垦荒种粮、从事农业生产并非长远之计,这是显而易见的,但是中东人一定要“头撞南墙方回头”。中东地区经济实力雄厚的人口大国沙特便有这样的教训。

沙特凭借全球第一的石油出口成为高收入国家。1960年代,沙特的石油收人曾占国民总收人的80%。此后,沙特不满足于石油行业一枝独大的国民经济结构,便想在发展农业上也有所作为。

1966年,沙特耕地面积仅有50万公顷(只占国土面积的0.2%),粮食产量只能供应本国需求的10%。1970年以后,沙特政府通过优惠政策和高额补贴鼓励国民开垦新耕地。1971—1994年,沙特农业用地从不足40万公顷增加到160万公顷。为了解决了农田灌溉用水和农村饮用水两大难题,沙特由国家投资在全国范围内筑坝蓄水,修建海水淡化厂,大力开发地下水(为此打了灌溉自流井4万余眼、饮水用井5.2万多眼)。到1980年代末,沙特不仅奇迹般地实现了粮食自给,而且还有大量粮食和农副产品出口(沙特的小麦出口曾跃居世界第六位,曾被联合国粮农组织授于荣誉奖)。1990年代初,沙特甚至还每年向欧洲国家出口数千吨鲜花。[①]

然而,沙特基本上不具备发展农业的自然资源条件,一则耕地稀少,二则水资源极为匮乏(沙特没有河流和湖泊,年均降水量仅

因为耕地尤其是淡水的制约,沙特的农业奇迹注定是昙花一现。

其实,实施兴农政策不到20年(1990年代初),沙特政府便注意到了发展农业与国内自然资源的尖锐矛盾,比如他们“注意到对小麦的补贴助长了农民对地下水的肆意开采和使用”,于是,沙特开始“放弃偏激的自给自足政策”。1993年,“沙特政府把对小麦的补贴减少了75%”。此后,随着农业政策的改变,沙特的农业用地逐年减少,最终又“不得不越来越多地依赖粮食进口”。

2009年,沙特政府决定,“完全取消对高耗水的小麦和苜蓿的补贴”,并逐年减少小麦和苜蓿的生产,直至完全停止国内生产。同年,富裕的沙特制定了“海外农业投资行动计划”,鼓励国民和企业到其它国家去种地,以方便自己进口农产品。[④]

可见,虽然中东地区开发河谷地带和沙漠绿洲可以缓解食品短缺压力,但中长期却贻害无穷。因为,对于脆弱自然资源的过度开发利用,必然会破坏当地原本脆弱的生态环境,加剧荒漠化过程,使其生存环境进一步恶化,使土地的人口供养能力进一步降低。这样的自然“铁律”,连财大气粗的沙特也不得不遵从。

沙特个案虽然极端,但却蕴含着“清醒剂”。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号