李尚勇(现实制度问题研究学者、《大地震临震预报的曙光》作者)

【摘要】站在国家管理层面来看,有效组织大地震的临震预测预报需要分两个层次管理。第一个层次:地震部门的主流中高级地震专家,要做好中长期预测、年度重点危险区划分和震情的中短期转折分析,并指导县域政府做好“防震自救”的组织和预测预报工作。第二个层次:大地震临震预报的立足点要放在县域政府组织“防震自救”,为此,要组建本地的群测群防和地震预测专家队伍,广泛发动群众积极参与宏观异常观察活动,与邻区建立可靠的震情共享机制,当震情紧张时,基层主政官员应以大地震临震预报预警为第一要务,亲力亲为,现场指挥,甚至临场决断。

若没有上述“防震自救”制度安排,人口稠密地区的大地震威胁这把“达摩斯之剑”迟早会掉下来。

【关键词】防震自救制度创新 大地震临震预报 物理预测与经验预测

【说明】本文的论域为大地震(接近7级和7级以上)的短期(3个月以内)和临震(几天以内)预测预报。

本文目录:

引 言

一、地震不能预报的极端观点及其依据

二、“经验预测预报”首先是一个制度问题

1、地震前兆表现为“前兆异常集合”

2、经验预测首先是一个制度问题

3、中国探索“经验预测”及其标志性成果

4、进一步探索:形成“防震自救”制度雏形

三、“黄金十年”的辉煌成果

1、制度先行才有技术跟进的成功

2、中高级专家能够做好中期(含年度)预测

四、重大制度缺陷的恶果及其制度变局

五、主流专家“不能预报”的理论和技术原因

1、主流专家“不能预报”在理论方面的原因

2、主流专家陷入了技术路线和工作路线的误区

3、主流专家“不能预报”在技术方面的原因

六、有效组织大地震临震预测预报的制度安排

前不久,我与我的主流地震专家朋友因为“地震能否预报”而发生意见分歧,他留言说,地震预报是指三要素都能精确预测,这一点现在确实做不到,所以说不能预报。

就我的理解来说,我与朋友的意见分歧正好体现了中国两部分地震专家对于大地震临震预测预报的基本态度和观点,在与一些高级地震专家交流后,我觉得,有必要把这个问题梳理一下。

一、地震不能预报的极端观点及其依据

对于短期和临震预测来说,在国际地震界,主流观点是“地震不能预测”。对于大地震的临震预测来说,尤其如此。

这个观点的极端表现是1997年以罗伯特•盖勒为首的美国和日本3位地震学家在权威杂志《科学》上发表的论文《地震无法预测》。他们认为“(发震断层)处于自组织临界状态(self-organized criticality,简称SOC),任何一次小地震都有可能灾变为一次大地震”,而“小地震发展成为大地震将决定于不仅仅是其断层附近,而且是其整个(震源体)空间的物理状态的无数细微结构”,而人们根本无法掌握深部无数细微结构的临界状态,所以,地震是无法预测的。目前人们观察到的地震前兆既缺乏严格论证,又缺乏必要的物理机制予以说明,因而大都不可靠。因此,应该打消可能在几小时、几天或几个月之前预测到地震的希望。[1]

有美国物理学家曾做过著名的模拟SOC 状态的“沙堆模型”研究:

他让沙粒落在桌子上,形成一个逐渐增高的沙堆,然后借助慢速录象和计算机,精确计算每颗沙粒在沙堆顶部落置会连带多少沙粒移动。在初始阶段,落下的沙粒对沙堆影响很小,然而,在沙堆的坡度达到一个临界值时,沙堆就处于“自组织临界状态”(SOC),此时,任何下落的沙粒都可能导致一系列大小不等的“滑坡”。他据此认为,想要预测这些“滑坡”是不可能的。

其实,在此之前,首先是美国地震学家,随后是国际地震界,按照“常规科学研究规范”,相继否定了“经验性地震前兆异常”对于大地震短期和临震预测的重要作用。他们认为,经验性前兆异常“对地震短、临预测价值不大”。而中国科学家1970年代研究确认并对1975、1976年5个大地震成功临震预测预报有着非常积极意义的那些经验性地震前兆,如地电场、地电阻率、地磁场、电磁辐射、高程变化、地面垂直运动、断层蠕动、地壳形变、干旱一地震等等前兆微观和宏观异常,均被其否定。[2]

其实,所谓“常规科学研究规范”,就是由伽利略、牛顿开创的数理研究方法极其规范,它强调分门别类,层层深入,细致分析,精确计算。在现代科技条件下,精确的数学模型成为一门学科成熟的标志。

数理研究方法所形成的线性思维模式,是一种直线、单向、单维、缺乏变化的思维方式,其思维往往沿着一定的线型或类线型轨迹寻求问题的解决方案。

如下幽默直击线性思维的“疼点”:美国宇航员在太空中用圆珠笔写不出字来,于是航天局拨专款秘密攻关,搞出“太空笔”。庆祝之余有位官员突生疑问:苏联宇航员在太空中写字用什么笔?精干的特工很快弄回了答案:铅笔!(线性思维_百度百科)。

在地震预测预报领域,所谓“常规科学研究规范”,就是主张在“深刻揭示地震孕育发生科学规律”的基础上,通过获取“可靠前兆”并运用“地震过程的物理规律”准确预测地震。这就是本书严格定义的主流地震学家的“物理预测”。

国际主流地震学家认为,只有具备对地震物理基础的准确认识,包括对地震成因机理和地震孕育物理基础的准确认识,才能准确地认识地震的前兆机理,也才能对“物理预测”所需要的地震前兆进行观测和识别,从而找到“确定性的地震前兆”。只有在这种情况下,地震学家才可能根据“确定性前兆”进行物理的(而非经验的)地震短期或临震的精确预测预报。而这种性质的地震预测预报,必定有精确(或准确)的地震三要素,即震级、地点和时间均准确预测预报。

正是在上述所谓“常规科学研究规范”的数理研究理念和线性思维模式下,国际主流科学家对地震前兆提出了非常苛刻的要求,即能够作出物理或化学解释,且信号具有可测量和可重复的性质。用科学术语来说,他们所说的地震前兆应该是地震的充分必要条件。通俗地讲就是,出现某种单一指标的“前兆”必定发生地震,并且反过来,在所有地震中都能够找到这个“前兆”。

换言之,所谓“确定性地震前兆”,即“任何一种在地震之前必被无一例外地观测到、并且一旦出现必无一例外地发生大地震的异常”[3]。

简言之,所谓“确定性前兆”,即“有震必有此兆,有此兆必震,无一例外”。(Any earthquake can find this precursor, once this precursor appears, it will inevitably occur earthquake, without exception.)

* * *

如果人类的科学认识水平及其技术水平真的“飞跃”到了这个高度,真的找到了大地震短期和临震阶段的“确定性前兆”,那人类也就实现了精确的地震短期或临震预测预报。地震三要素自然也就非常精确了。

然而,人类目前的科学认识水平及其技术水平远远达不到这个高度,因此,现在就去寻找这样的“确定性前兆”,只是一种不切实际的愿望,或者说,只是一种理想主义的定位,其背后反映的是那种数理研究方法派生的线性思维模式及其科学主义幻想。

相对于目前人类的科学和技术水平来说,大地震的孕震过程表现出一种极其复杂的物理(化学)过程。以目前这样的认知水平和技术条件来看,完全不存在(或者说完全不可能找到)主流科学家所谓的“确定性地震前兆”,因为你根本就没有这个水平和能力。

如果不顾目前人类科学和技术水平的限制,执意要去“寻找”那个臆想的“确定性地震前兆”,那么,不是“很幼稚”,就是假借这个“科研”混口饭吃。

正像今天的“星际旅行”一样,只能幻想或者科幻一下,但绝对不能愚蠢到要制定“星际旅行”的实施方案并投资实施。

正如寻找“类地行星”和“星际移民”的科学研究需要继续下去一样,对于地震物理基础(包括地震成因机理和地震孕育物理基础)的研究也应该继续深入,但是必须清醒地认识到,这只是纯理论的科学研究,只是“基础科学研究”,而不能期望“立竿见影”,更不能按照“应用科学研究”那样,花费巨额“人财物”去支持地震的基础研究。(我们现在正在犯这样的错误)

正是基于这样的认识,我多次向国家管理高层建议,让地震部门从事“地震基础研究”的地震学家回归中科院建制(1960年代,这类地震学家就是从中科院成建制划归国家地震局的)。

可见,我们今天面对的严酷现实是,在人类今天的科学水平和技术条件下,不可能找到主流地震学家所谓的“确定性地震前兆”去支持精确的地震三要素预测。

* * *

正像千年前的人类不能指望几百年后的西医出现来拯救众生一样,今天的大地震临震预测预报也不能指望地震基础研究找到“确定性前兆”。

在这个现实条件的约束下,人类面对大地震的威胁,必须另辟蹊径,另寻出路,也就是,不去钻“地震机理机制”那些“牛角尖”,而是想尽一切办法,在“经验科学”(而非成熟的“理论科学”)及其实践的基础上,寻找大地震临震预测预报的有效方法及其途径。

事实上,50多年前,中国管理高层和中国科学家的精英(以周恩来和李四光为代表),在1966年邢台地震后,便想清楚了这个问题:既然“物理预测—理论预测”此路不通,那么,“经验预测”便成为不二的选择。(事实上,人类几千年文明史,遇到同类问题,从来都做如是选择。)

当时决策者的判断是:大地震震例显示,震前必定有前兆,积累经验,捕捉到合适的经验性地震前兆,便能够实现大地震的临震预测预报。

从认识论和方法论上看,“经验预测”绕开了“地震机理机制”那些陷阱,直接从那些未知的“地震机理机制”的“表现形式”(即经验性前兆异常)入手去解决大地震预测预报问题。在今天现实的科技条件下,这不能不说“棋高一筹”。

二、“经验预测预报”首先是一个制度问题

与“物理预测”在大地震短临预测(尤其是临震预测)领域无能为力不同,“经验预测”的主要功能正是大地震的短临预测,尤其是临震预测。

所谓“经验预测”,是与“物理预测”的思维方式迥然不同的地震预测思路及其手段和方法,即通过监测“经验性地震前兆异常”,依靠积累预测经验,进行“经验性地震预测”,并借此实现大地震的短期和临震预测预报(预测由地震专家做,预报由地方政府发布)。

从认识论和方法论上看,“经验预测”绕开了“地震机理机制”那些陷阱,直接从那些未知的“地震机理机制”的“表现形式”(即经验性前兆异常)入手去解决大地震预测预报问题。在今天现实的科技条件下,这不能不说“棋高一筹”。

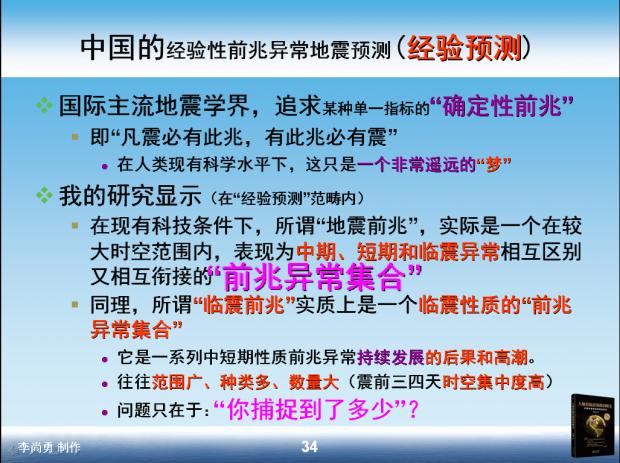

1、地震前兆表现为“前兆异常集合”

本书的研究显示,在人类今天的科学水平和技术条件下,所谓“地震前兆”并不象那些主流地震学家按照线性思维模式主观界定的那样,表现为某种单一指标的“确定性前兆”。相反,在现有科技条件下,所谓“地震前兆”,实际是一个在较大孕震时空范围内,表现为中期、短期和临震异常相互区别又相互衔接的“前兆异常集合”。

同理,所谓“临震前兆”实质上是一个临震性质的“前兆异常集合”,它是一系列中短期性质前兆异常持续发展的后果和高潮。众多震例显示,这个“临震前兆异常集合”往往范围广、种类多、数量大,并且,在震前3、4天里(尤其是震前几小时里),有很高的时空集中度。

问题只在于“你捕捉到了多少”?

有相当多的强震大震震例显示,对于“经验预测”来说,某个单一指标的一个突出异常,仅仅是“前兆异常集合”中的一个“孤点异常”,仅凭一个几个这样的“孤点异常”,只能提示“有震情”,而不能判断具体的震情形势(这也是民间预测“孤军奋战”不能成就大地震临震预报的根本原因)。这意味着,“经验预测”需要基层政府去组织,需要多种监测手段综合运用,并且需要微观异常和宏观异常大数据的支持。

只有在众多微观异常和宏观异常相互印证并形成“中短临前兆异常链”的情况下,震情形势才会逐渐明朗起来。

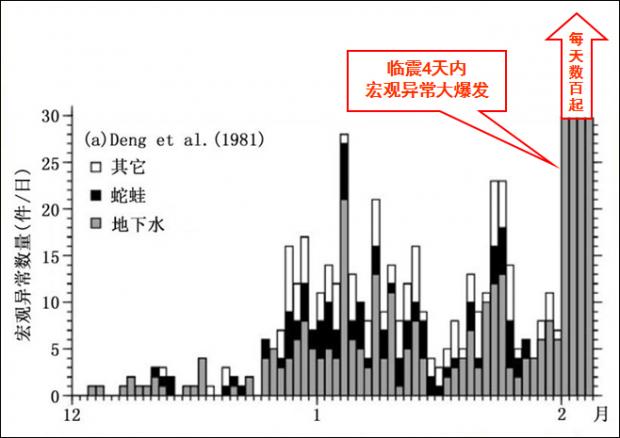

在上述情况下,大地震的“临震前兆异常集合”,最后(震前1、2天到几小时)往往表现为“微观异常脉冲式突变”与“宏观异常井喷式大爆发”相互呼应、相互印证的特点,从而为大地震预测预报提供可靠依据。(“宏观异常井喷式大爆发”参见图1)

图1 海城地震最后两个月宏观异常每日报告数

图片来源:王克林等人的《预报1975年海城地震》一文,图6(a)。原图说明,“图中最后4天每天的数目都是数百,大大超出本图尺度”。

* * *

其实,现在的“经验预测”与我国传统“中医”有异曲同工之妙。

2019年新冠病毒(2019-nCoV)疫情爆发以来,那些为无数新冠病毒患者解除病患的中药“汤药”并不被现代医学所认识,所有人(包括主流西医医学界和中医药界)都搞不清楚这些中药“汤药”的医药成份,而且,按照西医理论,所有人也是搞不清楚它的治疗机理。但是,它对2019年新冠病毒有疗效,能够治好病患者,这一点,现在全中国全世界都不能不承认。

同理,“经验预测”能够预测预报大地震,并且曾经也抓住了我详细论证了的5个大地震(最近50年,中国做出正确预测的大地震震例还有不少,只是没有转化成为严格意义上的政府临震预报而已),但是,在严格意义上(即用“现代科学规范”),“经验预测”说不清楚这些前兆异常的机理机制,甚至也不能完全说清楚这些经验性前兆异常监测仪器的机理机制。不过,这并不影响“经验预测能够预测预报大地震”这个基本事实。

所以,我才说,把“机理机制”这些玩意儿,交给子子孙孙去解决,我们先用“经验预测”救人,行不。

用“经验科学”(而非成熟的“理论科学”)的“实践经验”,在其理论成熟之前,先去解决“非线性关系”的那些“混沌”问题,是人类(尤其是现代科学成熟之前的人类)的大智慧。

2、经验预测首先是一个制度问题

在上述理论和实践经验的背景下,地震预测就不单纯是个科技问题。

本书的研究显示,在现有科技条件下,大地震的预测预报并不单纯只是科技问题,也不能仅仅依靠自然科学去解决;实际上,它是科学领域的“跨界学科”,即同时兼有自然科学和社会科学的属性。

在“经验预测”的条件下,大地震的预测预报首先是一个制度问题,因为,如果没有一个与“经验预测”的科研水平相适应的制度平台,那么,任何依据“经验性前兆异常”所作出的单一的准确临震预测(即“孤点预测”),都不可能转化为具有减灾实效的大地震临震预报。

我的《大地震临震预报的曙光》一书从构建制度、革新组织方式的角度,找到了大地震临震预报的有效途径,这包括:一系列技术条件和与之配套的一系列制度条件。

为什么这“两个一系列条件”缺一不可?因为,“一系列技术条件”需要“与之配套的一系列制度条件”的支持,才能形成大地震阶段完整的“中短临前兆异常链”,从而实现大地震的临震预测预报。其中,地震重点危险区本地的微观异常(特别是发震前夕的微观大异常),需要基层政府组织本地群测群防去获取;本地宏观异常(特别是发震前夕的宏观异常大爆发),需要基层政府发动广大群众去观察上报。为此,地震重点危险区(县域)基层政府需要通过组织“防震自救”去实现上述目标。这是实现大地震临震预报的基础性制度安排。

可见,要通过“经验预测”去实现大地震的临震预测预报,必须要有一个完备的制度框架(本书称为“一系列制度条件”)去保障,这表现出“不依人的意志为转移”的客观性质。

尽管当初对此认识还没有上升到理论的高度,但是,国家管理高层(以周恩来为代表)凭“领导经验”选择了通过“行政强权推动”建立地震预测预报的“行政—科技”体制。行政强人总理周恩来和地质部长李四光通过“行政强权”强力推动中国地震预测预报从探索走向辉煌。

3、中国探索“经验预测”及其标志性成果

中国地震界公认,1966—1976年是中国地震预报的“黄金十年”。

1966年的邢台地震开启了中国地震预测预报之门。震后,总理周恩来带领有关科学家深入震中区调研,做出了“地震有前兆,可以预测预报”的判断。在此基础上,国务院迅速作出安排,通知中国科学院、中国科技大学、北京大学、石油部、地质部、铁道部等研究机构和部门派人赶赴邢台震区开展地震预测研究。各部委纷纷组成课题组进驻邢台。中科院地球物理所邢台大队,在邢台坚持了6年之久。

邢台地震的余震长达10年以上,先后发生余震7万多次,高峰时期,一天发生上千次余震。各部门的大批科技人员在邢台地震区利用余震开展经验性地震预测研究。中国的地震研究体系以及经验性地震预测的八大方法(即测震、地形变、地磁、地电、重力、地应力、地下水、动物异常等),就是在邢台地震区频繁的余震中逐步建立起来的。当年进驻邢台的许多人,虽然不是地震科班出身,但在实践中逐渐成长成为一批地震预测的复合型人才。

在邢台地震区,不同学科、不同专业的科学家各自采用不同的方法探索地震预测的各种可能性。为此,科学家们很快建立起了一批以观测地震前兆微观异常为目的的地震监测台站(包括测震、地电阻、地电场、地磁、地下水、水化学、水准、基线、重力、扭称、地应力、地声、地倾斜等20多种手段);同时,也建立起了第一批群测群防监测点,发动群众观察地下水异常和动物行为异常,并配合其他一些简易仪器(如土地电、土地磁、土地应力等等)进行观察。在此基础上,事实上已经形成了以监测地震微观和宏观异常为主要手段和方法,“专群结合、土洋结合、多学科联合探索地震预测”的局面。

在制度建设方面,国家决策层经过几年的调研和准备后,于1971年8月正式成立了国家地震局。此后,中科院地球物理研究所、兰州地球物理研究所、昆明地球物理研究所等8个科研单位整建制划归国家地震局领导。与此同时,又先后组建了兰州、成都、沈阳、新疆等9个省级地震大队和北京、天津、河北等11个省级地震队。

1972年3月,根据总理周恩来的指示,地震部门制定了“以预防为主,专群结合,土洋结合,多兵种联合作战”的地震工作方针。同时,提出了以7级以上大地震为预测预报目标,并初步形成了“长中短临渐进式地震预测预报”的共识和思路。[4]

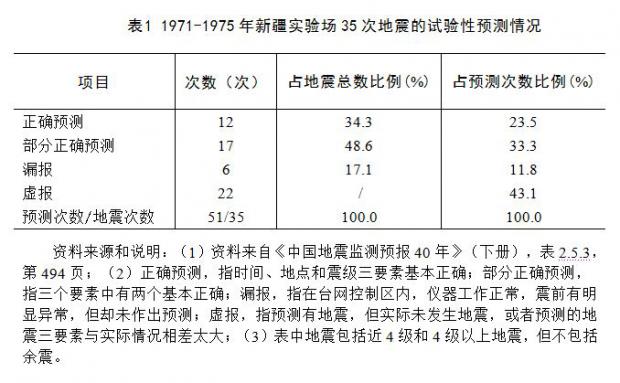

也就在国家地震局成立的当月,1971年8月,出于深入了解与认识地震、提高地震预测水平的需要,地震部门组建了“新疆地震预测实验场”。该实验场西起喀什,东至拜城;有包括国家地震局、地球物理研究所、地质研究所、地震地质大队在内的10多个科研单位、约300名科研人员参加预测实验。后来成为地震界“领军人物”、权威专家的一些地震学家都在这个实验场工作过。

新疆实验场的科学家们使用了包括测震、地磁、地倾斜、地应力、地形变、水化学、地电和高频地震波等7、8种前兆异常监测手段和预测方法,同时还在阿克苏建起20多个群众测报点。显然,这是中国地震学家将他们在邢台地震余震中获得的认识和经验运用于实际地震预测的最初实验。

实验期间(1971—1975年),这些科学家对发生在实验场的35次近4级和4.0~6.9级地震(不包括余震)进行了试验性预测。令人吃惊的是,这种没有社会风险(不需要报告政府并让其组织公众防震避险)、纯粹科学试验性质的地震预测的准确率相当高。例如,正确预测占地震总数的34.3%;正确预测和部分地震要素正确预测之和占地震总数的82.9%,占预测总次数的56.9%。(见表1)

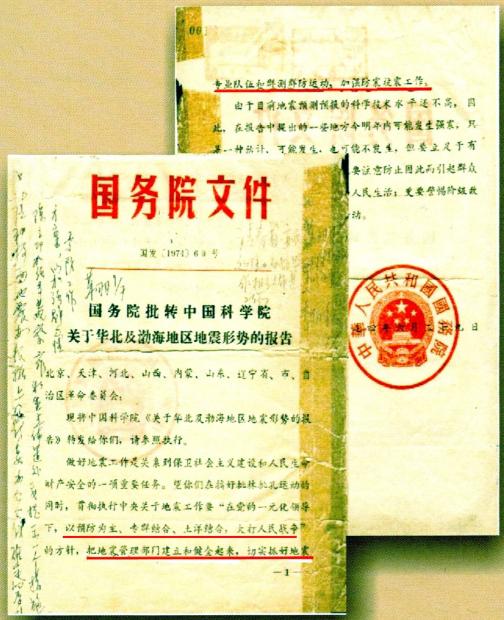

在上述“邢台地震探索”、“新疆实验场磨刀”的基础上,因为华北及渤海地区震情逐渐紧张起来,1974年,国家地震局及其地震学家“首次摆开阵势‘抓’大地震预报”。这里的标志性事件是,1974年6月上旬国家地震局召开了有20个单位共53人参加的华北及渤海地区地震形势会商会。不到20天,1974年6月29日,国务院下发了“国发[1974]69号”文件,破天荒地依据该会商会的预测意见,发布了中国第一份包括海城和唐山地震区在内的7个地震危险区的地震趋势中期预报。

在上述7个地区中,有3个危险区在此后2年多一点的时间内发生了3个6.3~7.8级地震,这包括1975年2月辽宁海城7.3级地震,1976年4月6日内蒙古和林格尔6.3级地震,1976年7月28日河北唐山7.8级地震。

国务院“69号文件”重申了“以预防为主、专群结合、土洋结合、依靠广大群众”[5]的地震工作方针。随后5个大地震成功临震预报的实践证明,这是切实有效、正确的地震工作方针。(见图2)

图2 国务院“国发[1974]69号”文件

资料来源:辽宁地震局的《1975年海城7.3级地震成功预报回顾图集》,第21页。

在上述地震工作的指引下,各地震重点危险区相继成立各级地震部门。在地方地震部门的支持和帮助下,这些地区的群测群防工作迅速发展起来[6]。当年,在各个地震重点危险区(尤其是年度重点危险区)的(县域)基层单位,普遍建立了若干(一般有几个十几个)群测点监测微观异常,同时广泛发动群众观察宏观异常并鼓励及时上报,这成为那个时期的标志性“风景”。(参见图3)

图3 国务院通报表扬海城地震预测的两个有功单位

图片说明:

4、进一步探索:形成“防震自救”制度雏形

然而,令国家地震局领导层和地震学家没有想到的是,他们1974年刚刚“摆开阵势‘抓’大地震预报”,便漏报了

幸运的是,云南昭通大地震漏报及时暴露了当时“半封闭”地震预报制度的重大缺陷,并引起了管理高层的重视。

当时,国家管理高层以及国家地震局领导层将大地震临震预测预报的工作重心放在国家地震局和省级地震部门(当时由省地办和省级地震队组成),他们期望这些中高级专业机构的中高级地震专家能够做好临震预测,为地方政府发布临震预报提供基本依据。

1974年云南昭通大地震漏报,一方面使管理高层的上述期望落空,另一方面,也使他们发现了“期望落空”的制度原因。

事实上,云南昭通大地震前,在较大区域范围内有明显的短临微观异常:波速比异常,地震活动性很“复杂”,震中周围300公里范围内的大多数台站都有异常反应;邻省四川全省都出现了地磁垂直分量(Z分量)异常。

但是,中高级地震专家还是遇到了老问题:感觉是有异常,似乎有一个不小的地震快要发生,但是难以确定地震三要素,尤其是地点难定。

与地震专家“地点难定”相反的是,昭通地震的震中区及其附近地区持续出现短临异常,当地群测点据此作出的一系列短临预测都指向未来震中区:地点正确,并且是位于震中区及其附近地区群测点预测的地点基本上都正确![8]——这正是地震专家苦苦寻求的未来大震的“地点要素”。

可见,令中高级地震专家伤透脑筋的“是真实的微观异常还是干扰”的问题,以及“震中区地点难定”的问题,在地震现场(震中区及其附近地区),尤其是云南昭通地震震中区,都有明确的答案。

因此,从组织实施的角度来看,因为大地震孕震的短期阶段往往难以确定震中区,所以,在范围更大也更为可靠的地震现场,例如在年度重点危险区,利用群测群防并广泛发动群众,以获得典型、突出的微观和宏观异常信息,应该是一个比较务实并且可以付诸实施的方案。

应该就是基于上述认识,国家地震局“兴师动众”,于1974年8月在云南昭通地震现场(震中区)召开了一个“规模很大”的地震现场会。

现场会资料显示[9],国家地震局主要领导,国家局所属各处室、各研究所负责人,各有关地震重点危险区省区市地震部门主要领导和技术负责人,昭通地震区各县市区乡各级领导和群测点代表近200人参加会议,会议的主题是“交流群测群防经验”。最重要的是,后来成功实现临震预报的海城地震、龙陵地震、松潘平武地震和盐源宁蒗地震所在地的辽宁、云南和四川三个省的地震部门主要领导和技术负责人都参加了这个地震现场会。(见图4及其说明)

图4 国家地震局云南昭通地震现场会议部分参会人员合影

资料来源和说明:(1)照片由中国地震局台网中心卢振恒先生提供。(2)照片中第2排右8是胡克实,左7是查志远,第3排右2是高旭;第2排左6是刘益民,第5排右11是朱凤鸣;第2排右7是刘兴怀,第4排左3是罗灼礼;第2排左8是魏文华,右6是管金丽。这些中高级官员和专家都是1975、1976年5个大地震成功临震预报的功臣。

地震现场会采用“亲临其境”、“现身说法”的形式,让与会地震专家与群测点的土专家和群众代表积极互动,初步探索性地制定了“防震自救”的一些经验性具体操作方案,并确定了五条基本原则,即“以预防为主、以地方为主、以群测群防为基础、以专业队伍为骨干、广泛发动群众”。其中,“以地方为主”成为地震重点危险区“防震自救”的“纲”,从而有针对性地克服并弥补了“将大地震临震预测预报的工作重心放在国家地震局和省级地震部门”的制度缺陷。

(待续)

参考文献(略)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号