李尚勇(现实制度问题研究学者、《大地震临震预报的曙光》作者)

【导读】“以地方为主”的“防震自救”制度雏形至关重要!它为1975、1976年5个大地震的成功临震预测预报奠定了的制度基础。海城地震中的营口县、龙陵地震中的龙陵县、松潘平武地震中的松潘县和平武县、盐源宁蒗地震中的盐源县,以及唐山地震中的青龙县,都是这个制度的直接受益者。

主流科学家把唐山大地震漏报推给了“预测技术不过关”,却罔顾“当年5个大地震成功临震预报都运用了同样的地震预测技术”这个铁的事实。唐山大地震漏报的根本原因不在技术,而在于“半封闭”地震预报制度的两个重大制度缺陷。而距离唐山

本文目录:

三、“黄金十年”的辉煌成果

四、重大制度缺陷的恶果及其制度变局

五、主流专家“不能预报”的理论和技术原因

六、有效组织大地震临震预测预报的制度安排

三、“黄金十年”的辉煌成果

1、制度先行才有技术跟进的成功

这个“以地方为主”的“防震自救”制度雏形至关重要!

尽管这个制度雏形还不完善,制度基础也不牢固,但毕竟是有了一个符合实际、切实可行并可供各级地震部门和地震重点危险区基层政府具体操作的制度框架,从而为1975、1976年5个大地震的成功临震预测预报奠定了最为基本也最为重要的制度基础。

随后,1975、1976年,中国地震学家和地震专家与地方政府合作,利用“经验预测”成功实现了5个6.7~7.8级大地震的临震预测预报,取得了非常显著的减灾实效。其中,海城地震中的营口县、龙陵地震中的龙陵县、松潘平武地震中的松潘县和平武县、盐源宁蒗地震中的盐源县,以及唐山地震中的青龙县,都是“以地方为主”“防震自救”制度的直接受益者。

请注意:1976年中国大陆一共发生了6个6级以上地震(不计强余震),有2个发生在内蒙古人烟稀少地区,因为没有监测能力做不到临震预报;其余4个发生在人口稠密地区,因为“以地方为主”组织“防震自救”,全都实现了有减灾实效的临震预报。

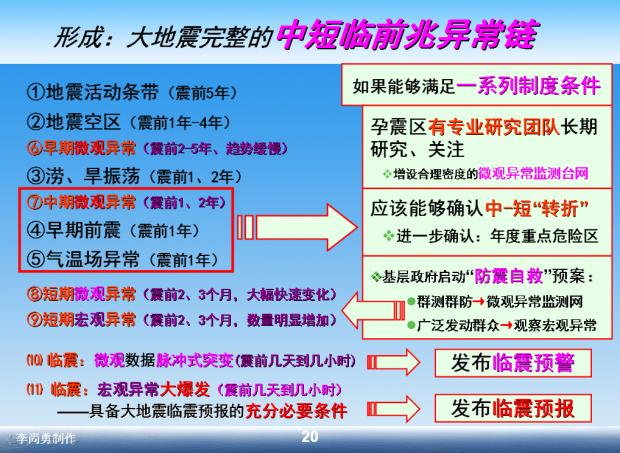

根据本书的研究,对于震中区及其附近地区(即地震现场)来说,如果能够按照上述“五条基本原则”,做到基本满足大地震临震预测预报的基本技术和制度条件,那么,在大地震的短期阶段,本地专家(包括预测人员)便能够发现本地监测值“大幅度、高强度快速变化”的微观异常。若此后,又零星或少量出现“脉冲式突变、突跳”,那孕震阶段便有可能进入由短期向临震过渡的阶段。在这种情况下,若大范围孕震区域内相继大量出现微观和宏观异常,大地震短临预警便具备了必要条件(这同时需要上级地震部门及时提供本孕震区大范围的震情信息)。

图片说明: 6级以下地震没有或很难形成序列、阶段完整的中短临前兆异常链。

在确认大地震进入临震阶段(震前几天到几小时)以后,若有相当数量的监测点出现微观异常监测数据脉冲式突变(突跳、爆表),则构成了大地震临震预警的充分条件,可以发布短临预警。

此后(或同时),若再出现宏观异常井喷式大爆发(包括地下水和动物大异常,以及前震、地光、地声等等),则大地震临震预报已经具备充分必要条件,这是基层政府发布准确的临震预报的基本条件。

“微观异常脉冲式突变”与“宏观异常井喷式大爆发”相互呼应、相互印证,从而形成大地震完整的中短临前兆异常链,大地震爆发近在眼前。

海城地震中的营口县、龙陵地震中的龙陵县,正是在这样的技术和制度条件下发布了准确的临震预测预报,取得了相当好的减灾实效。

2、中高级专家能够做好中期(含年度)预测

尽管“物理预测”在大地震的短临预测领域,尤其是临震预测中无能为力,但在中长期预测中,“物理预测”却是主要的预测手段和方法,而且,综合运用其它手段和方法,中国地震学家在这方面一直保持着较高的水平和一定的正确预测率。这一点,在1970年代中期表现得尤为突出。

对于远离地震现场的中高级地震专家来说,他们的主要作用不是临震预测,甚至也不是短期预测。(众多震例和包括我在内的专家们的研究显示,即使在最好的技术和制度条件下,远离地震现场的中高级地震专家最多能够做到短期预测。)

中高级地震专家的主要任务是做好大地震的中期预测,尤其是年度重点危险区预测,并确认中短期转折。这些工作是支持地震重点危险区基层做好短期和临震预测预报的基础性工作。没有中高级地震专家的中期预测和年度重点危险区划分,地震重点危险区的短期和临震预测便会失去方向,流于失败。

1970年度中期,国家地震局和省级地震部门的中高级地震专家的一系列中期预测和年度重点危险区划分都做得很出色。例如,前述1974年6月的国家地震局中期预测和随后由国务院发布的中期预报。

1975年1月(距唐山大地震1年半),国家地震局召开首次全国地震趋势年度会商会。该会议的中期预测是:“南北(地震)带的剑川、下关、丽江、永胜可能今明年有7级左右地震;华北北部京津之间到唐山一带,辽东半岛的金县、营口一带及丹东,今年可能有5~6级地震;四川的松潘、茂汶到甘肃武都可能有6. 0~6. 5级地震”。

上述国家地震局的中期预测实际上是认可了云南地震部门的中期预测意见,但当时云南地震部门对龙陵地震的认识还比较模糊。虽然时间、震级大体不差,但地点偏差很多。不过,基于对滇西地震带及其相关断裂带危险性的基本认识,云南省政府及其地震部门在根据上述中期预测意见部署本省防震工作时,将大地震的防御范围直接扩大到了包括保山地区在内的整个“滇西地区”。未来震中区龙陵县被正式划入了地震重点危险区,从而能够按照“防震自救”的制度安排去加强群测群防和发动群众的工作,为最后的临震预测预报准备好了基本的技术和制度条件。(参见:《还原1976年龙陵大地震的“防震自救”真相》)

总起来看,中高级地震专家的上述中期预测非常出色:在会后20个月内,中期预测所提到的4个地区及其附近地区都发生了7级以上地震:1975年2月4日海城7.3级地震,1976年5月29日云南龙陵7.4级地震、7月28日唐山7.8级地震、8月16日四川松潘7.2级地震。

之所以有如此出色的中期预测成绩,是因为,当年的主流地震学家尚具有“包容性”,能够综合运用多种监测预测手段和方法,包括主流的“物理预测”及其派生的前兆异常方法、李四光非主流的“地震地质与地应力相结合”的理论和方法(含野外地震地质调查),以及其它“经验性前兆异常”方法(例如“旱震理论”)。

四、重大制度缺陷的恶果及其制度变局

令人遗憾的是,中国地震学家刚刚找对了大地震临震预测预报的基本方向,且成功实现了海城大地震和龙陵大地震的临震预测预报以后,便在1976年“7·28”唐山大地震中败北。尽管青龙县也是按照上述“以地方为主”的正确方针“防震自救”,在本地实现了唐山大地震的临震预报,且“无一人震亡”,但是,唐山大地震漏报毕竟造成了24万人震亡,对上对下都无法“交代”。于是,“地震不能预报”这个“鬼”便从心底里“挤”了出来。管理高层和主流科学家把唐山大地震漏报推给了“预测技术不过关”。

其实,唐山大地震漏报的根本原因不在技术(1975、1976年5个大地震成功临震预报都运用了同样的地震预测技术),而在于“半封闭”地震预报制度的两个重大制度缺陷。其中,“将‘首都圈’大地震临震预测预报的责任压在国家地震局高级专家的肩上,而将震中唐山市预测预报的责任‘虚置’”,这成为唐山大地震漏报的主要制度缺陷之一。

1976年,在龙陵大地震的临震阶段,震中区龙陵县被国家地震局和省级中高级专家的临震预测和省政府的临震预报“漏掉”,但龙陵县地方政府依靠自己的“防震自救”系统,成功实现了龙陵大地震的临震预测预报,并且,7.3、7.4级地震前几分钟,因为发现地光,龙陵县城都拉响了临震警报。

唐山地震漏报后的3个多月内,因为松潘平武地震和盐源宁蒗地震此前都是按“以地方为主”“防震自救”组织的,所以,松潘县、平武县和盐源县,实际上都实现了本地的临震预测预报。

试想一下,如果唐山市能够像龙陵县那样组织“防震自救”,那么,“7·28” 大地震前一天出现的“微观异常脉冲式突变”与“宏观异常井喷式大爆发”相互呼应、相互印证,肯定能够为唐山市本地专家发布临震预测、市政府发布临震预报提供可靠依据。

相关文献资料显示,唐山大地震前的微观和宏观异常“太大了”:仅仅“土”地电场监测一项,便有占布设总数35%的监测点出现了大幅度临震突跳异常[1](不少群测点因为异常太大而“超过仪表限幅”或者直接“烧表”)。动物异常总数为2202起,唐山地区占异常总数的70%,大牲畜和猪羊狗猫鸡的异常数量有70%~80%,且集中出现在震前半天内[2]。地下水异常总数为868起,震前1、2天有548起[3]。震前几小时,唐山地区及其外围出现了大量地光、地声和电磁异常,“地光、地声相伴而出,反复出现,其规模不断升级”[4]。因为没有落实地方责任、组织“防震自救”,唐山市政府对如此宏大规模的微观和宏观异常一无所知。

令人痛心的是,因为唐山大地震漏报,“半封闭”地震预报制度出现了“逆转”,即没有向大地震临震预报所需要的“开放型制度”转变,而是转向了“完全封闭”。

本来,1966—1976年形成的“半封闭”地震预报制度,并不是主流科学界、主流地震学家达成共识的组织行为,相反,它是国家管理高层通过“行政强权强力推动”的结果,因此,这个制度的思想、理论、技术和制度基础都不牢固,它完全没有能力抵御中国地震预报制度在周恩来和李四光两位行政强人去世后,尤其是在唐山大地震漏报需要“撇清责任”的情况下,由“半封闭”向“完全封闭”的转变,以致于中国地震预报“黄金十年”的良好局面毁于一旦。

地震预报制度的“逆转”表现为一系列有组织的行动:“地震可以预测预报”的指导思想被抛弃;切实可行、行之有效的地震工作方针“以预防为主、专群结合、土洋结合、依靠广大群众”被否定;多学科合作、主流非主流专家合作的局面被破坏。

其中,李四光的“地震地质与地应力相结合”的地震预测理论和“地震地质—地应力”地震预测方法被否定;地震重点危险区的群测群防被清除,所有群测点的“土”仪器(主要有土地电、土地磁、土地应力等等)被清除,从而也就清除掉了原来具有短临预测能力的群测点,而代之以数量稀少的地下水观测“点”和动物异常观察“哨”。(这些零星布设的“点”和“哨”,完全不足以支持主流地震专家做出大地震的临震预测。)

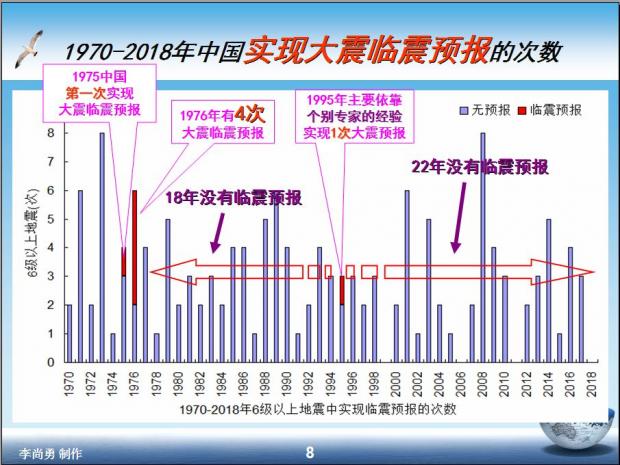

由于否定了正确的地震工作方针,否定了非主流“经验预测”方法,否定了“以地方为主”的“防震自救”制度,否定了群测群防和地震重点危险区广大群众的积极作用,地震部门逐渐偏离了地震预测预报的正确方向,其后果就是,从1977年至今,除了一个例外、一个偶然的成功,中国再没有严格意义上具有减灾实效的大地震临震预报。(见图5)

图5 1977—2018年中国实现大地震临震预报的次数

资料来源:李尚勇的《大地震临震预报的曙光》第4章

这个例外和偶然成功的震例是:

1995年7月,主要依靠云南地震专家陈立德的个人经验,云南孟连7.3级地震实现了临震预测预报。

这是在地震重点危险区没有布设本地群测群防监测微观异常,也没有广泛发动群众观察宏观异常,大地震临震预测预报的基本技术和制度条件都缺失的条件下,40多年唯一一次偶然成功的震例。

陈立德之所以能够抓住这个大震,主要是有三个优势条件,一是他就在地震现场;二是他经验丰富;更重要的是,两个前震(5.5级和6.2级)距离后面的主震分别有12天和2天时间,这让云南地震局有足够的时间“派出工作组到地震现场”,陈立德也有足够的时间在地震现场分析震情,并根据自己丰富的预测经验做出临震预测。当时,他发现,两个前震发生后,一系列前兆异常尚未消失,根据以往的经验,这意味着后面可能还有更大的地震。

后来统计,陈立德当时面对的前兆异常有68项次,其中,测震异常10项;前兆异常58项次、 18个项目,包括:地形变、水位、水温、水化(水氡);而真正对临震预测有重要价值的手段,地磁仅楚雄1个点,地电场仅元谋1个点。

就这两个点的临震前兆异常,再加上其它前兆异常“背景”,在正常情况下,没有哪个地震学家和专家能够(或敢于)向地方政府发布大地震临震预测。

所以,我的结论是,这个震例模式不可“复制”。事实上,孟连地震半年后,在1996年2月的丽江7.0级地震预测中,陈立德常规性出错。

缺少了非主流“经验预测”的支持,缺失了地震重点危险区群测群防和广大群众的支持,地震专家在临震阶段,缺少微观异常和宏观异常大数据的支持,成功是偶然的,出错才是常态。

(待续)

参考文献(略)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号