——好制度好机制为什么重要?

【导读】以鄂尔多斯为代表的地方体制的弊端在于,(1)它通过国家垄断经济资源(如土地、金融和矿产资源),通过官方或官商合作垄断重要和主要行业,同时介入所有盈利行业,最终目的是为了增加地方财政收入,“自己养活自己”;(2)在这种地方体制下,真正留给民间的经济活动空间非常狭小,且一般都是那些发展空间非常有限的薄利和微利行业;(3)这种体制造成的最终结果是,官方“有钱”,但民众“挣不到钱”,不仅民间,甚至体制内职工手中的余钱也找不到投资渠道,无法保值增殖。社会缺乏“藏富于民”的制度安排。

本研究报告主要内容发表于《改革内参》2012年第47期(2012年12月14日),因本期不涉密,故发于此。

人人都幻想被“大馅饼”砸晕,但是,被“大馅饼”砸中后的好日子未必持久,这往往在人们的预料之外。

一、天上掉下“大馅饼”

先来看一个经济学“现代寓言”。

那年,联合国的经济专家们突发奇想,他们要选择一个贫穷小国做一个实验,即通过一步到位的投资,帮助该国经济进入一种良性循环的轨道,形成经济能够持续增长的格局。若按自然进程,一个国家、一个民族要想彻底摆脱贫困,完成工业化,走上经济良性发展的道路,往好里说,也需要几十、上百年时间。联合国的这一实验是想通过一次性大规模投资去大大缩短这一社会进程。

于是,一个贫穷岛国成了全世界的“幸运儿”,那种天上掉大馅饼的大好事还真让这个岛国给碰上了。

更加令人不可思议的是,联合国官员告诉该国政府,联合国的馈赠数额可以由该岛国政府提出,想要多少就给多少。不过,联合国有一个条件,即自该资金到位时起,该岛国必须保证从此以后有足够的投资,以保持该国的“资本—劳动比率”不降低(“资本—劳动比率”表示的是单位劳动所推动的资本数量,该比率越高则技术水平和劳动生产力水平越高,从而工业化程度也越高)。该国政府准备狮子大开口,狠敲联合国一笔。它的懂行的经济学家忙说“不可以”。他们告诉自己的政治家们,如果接受的援助额太高,就会形成过高的“资本—劳动比率”,此后需要把社会经济产出的大部分用于积累投资,才能维持高“资本—劳动比率”,为此必定要长期“节衣缩食”。当然,如果过分客气,接受的援助太少,就只能形成较低的“资本—劳动比率”,其产出中能用于消费的部分也很少。最后,在经济学家们用大量的数学公式和几何图形把政府官员们搞得满头雾水之后,一个适当的可以接受的巨额援助数额被确定下来,它可以保证国人的消费水平从此永远最大化。

许多年过去了。当联合国的项目官员来到这个岛国考察援助效果时,令他们大吃一惊:这个岛国仍然贫穷落后!经过一番考察,联合国官员终于弄明白了事情的缘由。原来,该岛国落后的政治经济制度、低人力资源禀赋、高人口增长率,以及其它社会职能功能中不利于经济增长的诸多负面因素,硬生生地把一个因得到了巨额意外之财而暂时有了好日子的社会,又重新拉回到了它最初的贫穷状态。[1]

二、鄂尔多斯被“大馅饼”砸中

在我国,内蒙古的鄂尔多斯也被“大馅饼”砸中了。

鄂尔多斯原来叫伊克昭盟,是内蒙古的一个地区,下辖7旗(县)1市,2001年4月,拆盟设市,并更名。1999年,鄂尔多斯(伊克昭盟)人均GDP和人均财政收入分别为9234.2元/人和608.1元/人。这分别只有北京市同一指标的53.4%和27.2%,只是上海市的33.7%和21.3%。[2]其实,2004年以前,鄂尔多斯都是内蒙古最为贫困的地区,全市7旗1区,曾有5个国家级贫困旗县和3个自治区级贫困旗县。[3]

鄂尔多斯是我国煤炭资源最为丰富的地区之一,据其官方网站数据,已探明的煤炭储量超过1496亿吨,约占全国煤炭总储量的1/6。据说,全市70%的地表下都埋藏着煤。鄂尔多斯煤质品种齐全,而且大多埋藏浅,垂直厚度深,易于开采。[4]

1980年代中期,煤价很低(每吨仅三、四十元),鄂尔多斯的煤炭资源优势并没有表现出来,况且,伊克昭盟仅仅是内蒙古自治区的行政派出机构,没有独立的财政要求,因此煤炭资源优势也没有加以利用。

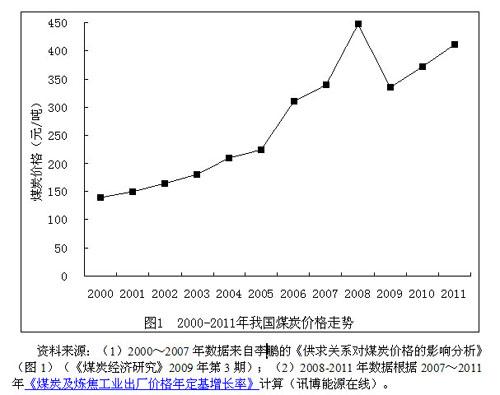

2001年拆盟设市后,作为一级地方政府,鄂尔多斯有了扩张财政的要求。而此时,恰巧碰上了煤价井喷式上涨的历史性机遇(见“图1”)。2003年,鄂尔多斯的煤价一下涨到200~300元/吨;2006 年放开电煤价格后(即取消了电煤价格双轨制),煤价进一步大幅上涨;到2008年9月,煤价涨到历史最高点,坑口价平均470~480元/吨,一些劣质煤的坑口价也涨到280元/吨。据业内人士测算,一般中小煤矿每吨煤的成本在50~80元之间,其利润率在5~10倍。大型煤矿的利润率会更高。[5]

煤价暴涨,无疑于天上掉下大馅饼,这极大地刺激了煤炭资源极为丰富的鄂尔多斯,其煤炭产量迅速上升。2003年仅0.65亿吨,4年后成为中国第一个产煤2亿吨的地级市,2011年原煤产量高达5.88亿吨,占当年全国煤炭总产量的19.8%。

与此相应,鄂尔多斯煤炭增加值占GDP的比重也从2004年的11.8%,迅速上升到2011年的37.5%。(见“图2”)

按照另一个统计口径,2008年原煤销售对GDP的贡献率达到62%。[6]当然,如果剔除房价虚高(参见“图7”)对GDP的影响,则煤炭对GDP的贡献还要高出许多。

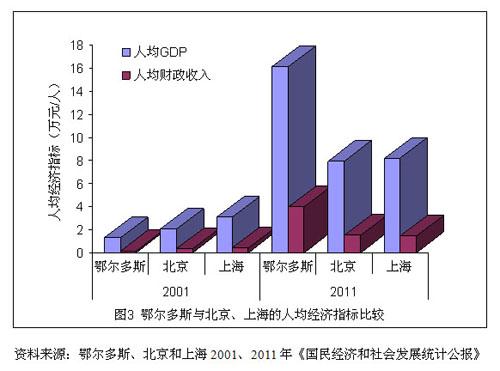

到2011年,鄂尔多斯的人均GDP高达16.10万元/人,10年增长了11.48倍,分别是北京和上海的2.03倍和1.97倍;人均财政收入达到3.98万元/人,10年增长了28.43倍,分别是北京和上海的2.67倍和2.72倍。(见“图3”)

三、“大馅饼”并没有带来市场机制

在我国现行政治经济体制和制度运行机制条件下,地方政府突然有了大把的钱,它会做什么呢?

鄂尔多斯的回答最具典型性。它决定“举全市之力”开展基础设施建设,以便吸引各路资金,增大投资总量,做大地方GDP,进一步增加地方财政收入。

2003年6月,鄂尔多斯通过迁址决议,决定在原驻地东胜区西南25公里处修建康巴什新区,一期规划建设面积32平方公里。2004年5月,新区全面开工建设。2006年7月,鄂尔多斯官方机构正式迁址康巴什新区。[7]2008年鄂尔多斯官方决定,“举全市之力建设康巴什新区”[8]。

1、“大馅饼”没有带来经济机制进步

康巴什,蒙古语意为“康老师”。这位“康老师”给我们展示了如下投资“路线图”:

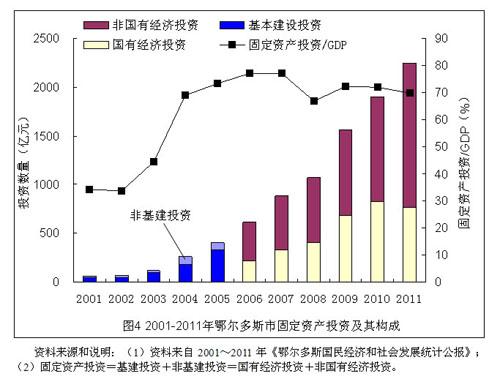

(1)鄂尔多斯耗资50多亿元、历时5年建设新城康巴什。为此,鄂尔多斯的基本建设投资连续翻番。2001年设市当年,其基本建设投资为46.85亿元,2年后翻一番,4年后(2005年)达到327.50亿元,这分别是2001、2003年的7倍和3.44倍,占当年固定资产投资总额的81.12%。(见“图4”)(此后,该市的《国民经济和社会发展统计公报》——以下简称《统计公报》,不再公布该数据)

(2)巨额固定资产投资紧随其后。2006年以后,该市固定资产投资以年均33.1%的速度迅速增长,其固定资产投资总额与GDP的比例始终维持在66.8%~77.1%的高位。6年来,政府资金(国有经济投资)占固定资产投资总额的平均比例为38.8%。这就是说,由于地方政府的积极推动和投资示范作用,带动并“激活”了其余61.2%的非国有经济投资,其中,民间资金投资占比高达59.5%,境外投资约1.1%。(见“图4”)(2006年以前,《统计公报》没有公布民间资金和境外投资数据)

(3)虽然民间资金投资热情很高,但是它们大多与官方关系密切,甚至关系“暧昧”,也有的只是一些“资本投机者”。例如,从该市2010、2011年《统计公报》可知,投资规模占固定资产投资总额5%以上的行业分别为采矿业、制造业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、水利环境和公共设施管理业,以及电力燃气及水的生产和供应业。

(4)现代市场经济、市场机制和中下层民众投资就业所需要的中小微民间经济在所有类型的投资中均未形成规模。更重要的是,该市并没有象温州那样,形成以中小微民间经济为基础的经济结构,其经济发展模式还是老套、落后、粗放的政府主导型投资模式。

(5)在体制方面,鄂尔多斯地方政府没什么创新,它就是复制或微缩了我国的“权力+市场”体制,并且也承袭了这一体制的几乎全部弊端,包括垄断了所有重要行业,垄断了绝大部分经济资源,介入了几乎所有能够挣钱的行业,严重阻碍并制约了民间经济发展,从而使社会大多数人无法通过均等机会,通过创业、创新和技术进步去获取财富。

可以预见,在这种过渡性体制和落后发展模式框架下,该市在耗尽“大馅饼”、失去高投入之前,不可能形成地方经济可持续发展的内生动力,也不可能形成现代市场经济要求的市场机制。

我国现行经济体制是从计划经济改革而来,这一改革最大的成就是,对外开放,对内市场化改革,并引入市场经济;最大的问题是,既有改革完全没有触动原有官僚体制及其权力构架,反而给权力与资本结合留下了足够大的空间,结果造成了缺乏制衡的权力与唯利是图的资本相结合,并由此形成了如今“权力+市场”的过渡性体制。

在这一体制下,“权力”固守它认为不能退让的所有领域,只在有限范围内开放市场,并竭力限止真实市场经济的发展,主要是限止民间经济的发展。这种格局造成了两个后果,一是“权力”垄断了它想垄断的一切领域,并依靠权力垄断取得垄断利益,二是民间经济没有发育成为真正独立的市场经济主体。市场经济的许多关系其性质的重要特质都没有在我国形成,我国所谓的市场经济体制在很大程度上空有其名。[9]

2、民众生活水平的提高远低于经济增长水平

鄂尔多斯地方财政的性质决定了它仍然脱不了“吃饭财政”的框框。在这一制度条件下,它投资或者吸引投资的主要目的仍然是做大地方GDP,增加财政收入。本质上,它仍然是一个“吃饭财政”,只不过有别于那些经济窘迫的纯粹“吃饭财政”而已。因此,它也同其它地方政府一样,陷于微观经济、与民争利而不能自拔。

上述体制的最大弊端在于,它不可能引导地方经济走向可持续发展的“藏富于民”的经济发展道路,相反,有限经济数据展现给我们的是“官富民不富”的格局。(该市《统计公报》没有不同收入层次的分组数据,因而无法计算其基尼系数,以测度收入分配的差异程度。)

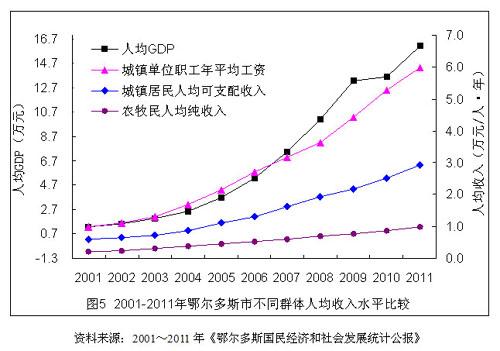

该市《统计公报》数据显示,2001~2011年,该市人均GDP增长了11.45倍,年均增长28.7%;人均财政收入增长了28.43倍,年均增长40.2%。

同一时期,在体制内,“城镇单位职工年平均工资”增长了5.04倍,年均增长19.7%,2011年达到5.99万元/人·年。这基本上是跟上了该市的经济发展脚步。(见“图5”,“人均GDP”和“城镇单位职工年平均工资”这两条曲线的增长轨迹非常接近。)

因该市《统计公报》2005年以后不再公布国有单位职工年均工资情况,而改为公布“城镇单位在岗职工年平均工资”,故本文以后者作为体制内职工工资水平数据。该市2004年《统计公报》显示,全市在岗职工人数13.58万人,其中,国有单位职工和集体企业职工分别为8.58和0.32万人,分别占全市在岗职工总数的63.18%和2.36%;全市在岗职工平均工资16965元,其中,国有单位职工年平均工资17801元,城镇集体单位职工年平均工资12068元,其他单位职工年平均工资15777元。可见,全市“城镇单位在岗职工年均工资水平”虽然低于“体制内职工年均工资水平”,但二者增长趋势应该基本一致。

但是,在体制外,“城镇居民人均可支配收入”和“农牧民人均纯收入”的增长水平就大为逊色了。2011年,这两个人群的收入水平分别只有上述体制内职工收入水平的48.89%和16.77%,而这还只是比较年收入水平,即裸工资,并没有比较养老、医疗等社会保障和福利水平。(见“图5”)

2010年,鄂尔多斯的农业人口比例为68.27%[10],城镇居民的中低收入人群也占绝大多数。因此,可以判断,这两部分人口占该市人口的绝大多数,他们的收入水平并没有跟上该市的经济发展水平,且大大低于体制内职工收入水平。

根据《2011中国统计年鉴》的数据,2010年,上海和北京的“农民人均纯收入”分别为1.40和1.33万元/人·年,这分别比鄂尔多斯2010年“农牧民人均纯收入”(0.88万元/人·年)高出59.64%和51.47%,而鄂尔多斯2010年人均GDP分别比上海和北京高81.90% 和88.48%。(参见“图3”)(笔者手中缺上海和北京2011年数据,故改用2010年数据。)

可见,所谓“吃饭财政”,仅仅是对“体制内”而言。财政部财政研究所的研究员对这种情况有如下概括:“这些年来中国经济快速发展,老百姓却有很多不满意”,“一个基本原因是GDP增长与民生仍未真正融合在一起”。[11]换句话说就是,普通老百姓并没有真正分享到我国经济增长的利益,这造成全国范围内贫富差距悬殊,是造成社会不稳定的根本原因。

[1]蔡昉:《“索洛维亚”的馅饼》,《经济学消息报》2000年10月27日。

[2]国家统计局:《全国分县(市)主要经济指标》(1992-1999),国家统计局网站/专题数据;国家统计局:《2000中国统计年鉴》,中国统计出版社。

[3]李俊:《鄂尔多斯楼市的泡沫警示》,《中国建设报》2012年9月26日,第2版。

[4]鄂尔多斯官方网站:《自然资源》。

[5]鲍小东:《鄂尔多斯奇迹背后》,21世纪网/生活/在路上目的地/目的地,2012年6月18日。

[6]鲍小东:《鄂尔多斯奇迹背后》,21世纪网/生活/在路上目的地/目的地,2012年6月18日。

[7]鄂尔多斯官方网站:《鄂尔多斯大事记》,鄂尔多斯在线,网址:。

[8]鄂尔多斯代市长:《在市委二届六次全委(扩大)会议上的讲话》,2008年12月29日,《鄂尔多斯年鉴(2008)》,鄂尔多斯在线。

[9]李尚勇:《“过渡性体制”能够定型成体制吗?》,中国改革网/专栏,2012年5月3日。

[10]公安部治安管理局:《中华人民共和国全国分县市人口统计资料(2010年)》,群众出版社,2011年11月。

[11]刘尚希:《做实“民生财政”》,《改革内参(综合)》,2012年第30期,2012年8月10日出版。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号