【导读】只有那些没经过严格数学和思维训练的人才会“傻大胆”,敢于用一个简单人口模型去取代逻辑严密的规范人口模型,敢于直接把那个没有经过验证的人口参数直接用于人口预测,还敢于将其公布。

(一)

笔者早就发现了一个现象,即主张“放弃人口控制、鼓励生育”的那些人(其领军人物是《大国空巢》的易氏和《中国人太多了吗》的梁氏),往往数学修养较差,思维不缜密,喜欢也容易从一些似是而非的计算中得出错误的结果,再从这些错误结果推导出关于人口问题的错误结论。(参见《李尚勇:放弃人口控制的“基础理论”错在哪里?》)

这不,梁氏等人刚刚发表的文章(梁建章、黄文政:《春晚造势 新人口规划预示将全面鼓励生育》,财新网,

下面是“梁文”的核心内容,即他们认为“需要在两年内就全面放开并大力鼓励生育”的基本依据:

在一个正常社会中,不同家庭的生育意愿千差万别。假定意愿孩子数呈如下的分布:6、3、2、2、1、1、0,且所有家庭都能如愿生育,那一共7个家庭将拥有15个孩子,生育率为2.14,勉强接近中国所需的2.2的更替水平。而在这15个孩子中,来自三孩或六孩家庭的有9个,占总数的3/5;来自两孩家庭的孩子只有4个;而独生子女只有2个,不到总数的1/7。这也意味着,当来自三孩和三孩以上家庭的孩子非常普遍时,生育率才刚处于更替水平。但在全面二孩政策下,上述家庭的生育数量将分别变成2、2、2、2、1、1、0,即7个家庭总共生育10个孩子,生育率仅为1.43。这说明,当人们感觉二孩家庭孩子非常普遍时,生育率已经远低于更替水平了。在这种生育水平下,2017年到2030年面临生育的每岁1400万到1600万人中,每年平均将只能出生930(即1400*1.43*100/(100+115))万到1060(即1400*1.43*100/(100+115))万左右孩子,这个数据只有人口规划要求的每年1570万到1720万的约60%。

笔者已经将上述这段话中的4个错误用红色标示出来。下面来看梁氏等人如何从错误推出错误的。

第一个错误:“假定意愿孩子数呈如下的分布:6、3、2、2、1、1、0,且所有家庭都能如愿生育,那一共7个家庭将拥有15个孩子,生育率为2.14”。 (15/7=2.14)

从“梁文”的论证逻辑来看,他的“7个家庭”代表中国当下全部有生育能力的家庭总数,计算出“生育率为2.14”的前提条件是,上述7类(个)家庭的占比都相同,都为1/7。归类后,他们的人口模型为,6孩家庭占1/7、3孩家庭占1/7、2孩家庭占2/7、1孩家庭占2/7、0孩家庭占1/7。

上述“生育率为2.14”是“梁文”的第一个子结论,该结论将推出下一个子结论。但问题是,梁氏等人凭什么断定上述7类(个)家庭的占比都相同?进而,凭什么断定“3孩家庭占1/7”、……“0孩家庭占1/7”?为什么就不是“3孩家庭占2/7”?如此等等。

各类家庭的占比不同,归算出的生育率数值便不同。

很明显,“7类(个)家庭的占比都相同”是他们的“想当然”;而“梁文”的第一个子结论,全国“生育率为2.14”,是一个“想当然”的数据,而现实世界几乎没有这种可能性。

第二个错误:“这15个孩子中,来自三孩或六孩家庭的有9个,占总数的3/5”,“当来自三孩和三孩以上家庭的孩子非常普遍时,生育率才刚处于更替水平”。

注意:前一个“3/5”是三孩和三孩以上家庭的孩子占孩子总数的比例,而后一句说这类家庭“非常普遍”,显然不能用“3/5”这个“孩子占比”。若要论三孩和三孩以上家庭“非常普遍”,应该由“三孩和三孩以上家庭”占家庭总数的比例来确定。

按照他们上文给出的数据,“三孩和三孩以上家庭”的占比仅有“2/7”(29%),并不是“3/5”(60%),不是“非常普遍”。

可见,混淆“孩子比重”与“家庭比重”,然后再将二者进行比较,这就是“梁文”的第二个错误之所在。所以,他们的第二个子结论“当来自三孩和三孩以上家庭的孩子非常普遍时,生育率才刚处于更替水平(指2.14)”,也是错误的。

第三个错误:“在全面二孩政策下,上述家庭的生育数量将分别变成2、2、2、2、1、1、0,即7个家庭总共生育10个孩子,生育率仅为1.43”。(10/7=1.43)

这里的错误与第一个错误相似,其结论“生育率仅为

所以,“梁文”的第三个子结论,中国“生育率仅为1.43”也是“想当然”。

第四个错误:就是用“想当然”的第三个子结论,中国“生育率仅为1.43”,去计算中国2017—2030年的出生人口,并得出,“中国2017—2030年每年出生人口数量只有国务院人口规划要求的60%”的结论。

最后,“梁文”用这个由一连串错误子结论推导出来的错误结论,推导出“如要实施国务院最新人口规划,需要在两年内就全面放开并大力鼓励生育”这个荒谬主题。

(二)

可以肯定地说,任何一个有过严格数学训练和严密逻辑思维训练、具备科学素养的真正做研究的学者,是不可能犯上述低级的数学逻辑错误的。只有那些没经过严格数学和思维训练的人才会“傻大胆”,敢于用一个简单人口模型去取代逻辑严密的规范人口模型,敢于直接把那个没有经过验证的人口参数直接用于人口预测,还敢于将其公布。

那几个人,例如一个妇科医生、一个企业老板,半路出家,经常犯这样的低级错误,而且还不知道这样做属于“傻大胆”。这些年,只要笔者有空,并且临时有看看他们谬论的兴趣,总能看见他们的类似论证逻辑和同样一错再错的“奇葩”数学推导。

其实,在此之前,他们“人口著作”的论证逻辑也很“奇葩”:

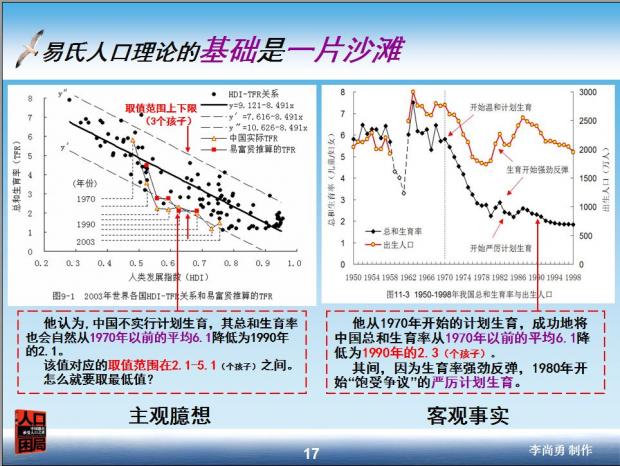

易医生在《大国空巢》中,敢于在一个2.1~5.1个孩子的取值范围内,武断地“取下限

事实是,尽管1970年就开始计划生育,并在1980年代实施了“饱受争议”的严厉计划生育,但是,中国在1990年的总和生育率也还有2.3。

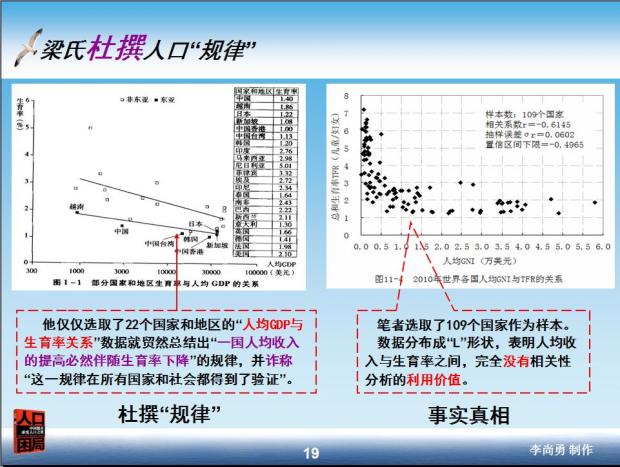

梁老板更“有才”:《中国人太多了吗》一开篇,他便杜撰了一个“人口规律”。他在几个(22个)散乱分布的“关系数值”中划了一条线,便得出了“一国人均收入的提高必然伴随生育率下降”的规律,并诈称“这一规律在所有国家和社会都得到了验证”。(见下图)

笔者后来计算了2010年109个国家的“人均国民收入与生育率关系”,其相关系数仅-0.6145,而95%概率的置信区间下限低至-0.4965,而且,在该关系图中,那些“观察点”呈“L”形状,而非“﹨”线性分布。这表明,人均收入与生育率之间,完全没有相关性分析的利用价值。

让笔者的疑惑是,如此低劣的数学推导及其逻辑错误,怎么就忽悠了象牙塔里的主流人口学家,并撼动了我国控制总人口的基本国策?

历史会记住21世纪初叶的中国曾有过这样奇特的一幕:几个“杂耍”举着“鼓励生育”的牌子,闯进了科学殿堂将其变成剧场,并把一大群导演、编剧、旦、角、“各色人等”忽悠得团团转;在剧场外,拥挤着14亿人,空气有毒,水有毒,食物有毒。

也许,过不了多少年,人们会被环境和食品污染“绝育”,届时,出生率下降,患病率、死亡率上升,人口急剧减少。当然,这不是那几个“杂耍”蒙对了,而是大自然疯狂报复姿意妄为的人类。

(三)

主流人口学家的人口预测应该要“靠谱”一些。但是,预测人口趋势颇为困难(人的最大特点就是行为的高度不确定,这正是计划经济无法“计划”而归于失败的根本原因),初始条件和相关参数稍有变动,其结果便相去甚远,更不用说,正确合理地确定这些初始条件和相关参数又是多么的困难。所以,主流人口学家的人口预测(甚至可以包括利用预测数据调整人口统计数据)出现偏差,完全在情理之中(如中国人口学会会长

(平心而论,由主流人口学家主导调整的官方人口数据,总体上还是比较接近联合国的人口数据;而后者,作为独立第三方,其人口数据相对可靠。参见《李尚勇:中国人口高位运行“软着陆”与“硬着陆”》)

然而,梁氏等人硬要上纲上线,将主流人口学家的人口预测和官方人口数据调整归之于阴谋、造假和故意扭曲,并以“追究责任、严惩不贷”相威胁。

笔者认为,这是梁氏等人最为恶劣的地方:他们刚刚利用主流人口学家取得了逼迫政府退让、放松人口控制、实施“全面二孩”的胜利;回过头来,马上翻脸不认人,又开始对主流人口学家进行分化瓦解,并且指名道姓,欲将其致之死地而后快。

这些“杀气腾腾”的词语背后,大有要用这些主流人口学家的“人头”为其“鼓励生育”之战“祭旗”的意味。

太不地道了!

主流人口学家也需要反思:当初,当这伙人“通过杜撰伪人口理论影响舆论,再利用部分民众对计划生育的不满情绪,向政府施压,企图影响政府的人口政策,迫使政府放松继而最终放弃控制人口基本国策”的时候,你们怎么会“迷失方向,丧失立场,做了动摇我国控制总人口基本国策的蠢事,成为人口民粹主义的尾巴,甚至误导了国家高层的人口决策”?

上一篇:《这是典型的集体无意识、集体无理性》

延伸阅读:

◎ 《中国人口高位运行“软着陆”与“硬着陆”》

◎ 《“低生育率陷阱”之说很可能是个陷阱》

◎ 《放弃人口控制的“基础理论”错在哪里?》

◎ 《为什么“多生孩子以改善人口结构”是错误的?》

◎ 《人口困局》一书的论证逻辑》

◎ 《积极引导公众走出“放松人口控制”误区》

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号