《人口困局》作者 李尚勇

【导读】中国人最深刻的弱点就是喜欢走极端,而且,若被“挠”到“心灵柔弱处”,人们便会感情用事,“一窝蜂”地走极端,拦也拦不住。

(续上篇)

(四)

中国大规模治污行动屡屡失败的第二个根本原因是,全国上下“发财欲望高涨”。

全国上下“发财欲望高涨”对治污的决定性影响,有多种表现(参见《李尚勇:中国大困局-专题系列文章:引言和说明》),这里先来看看其中两个层面的影响:(1)地方政府因为“分灶吃饭”,需要“自己养活自己”;(2)贪官污吏需要利用招商引资、工程项目“发大财”。

就地方政府来说,中国的县一级拥有相当大的决策自主权,因此,这一层之间的竞争历来最激烈。1980年代初开始实行的“分灶吃饭”财政体制和1994年实施的中央地方“分税制”,决定了地方政府需要“自己养活自己”,这成为中国县域经济竞争、并且是激烈竞争的根本动力。

来看看县级主政官员“县委书记们”是怎么说的。

《县委书记们的主政谋略》一书由一位具有10年县委书记工作经验并在省地机关工作多年的退休副厅级干部撰写,该书记录了110位县委书记的“主政谋略”,其中,该书作者对中国县域经济竞争的描述和反思令笔者印象深刻。(李克军著,广东人民出版社,2015年1月)

这位曾经的县委书记写道:

“绝大多数县委书记的第一要务是抓经济,主要目标是追求GDP、财政收入等指标的高速增长”;这几大指标“每年的增速都定在10%以上,有的高达30%左右”。尽管公众、学界甚至高层领导对“GDP狂热”多有批评,但实际上,财政收入、政绩考核、奖励升迁,都还是要由GDP“定乾坤”。

GDP(国内生产总值)是按照“属地原则”统计一国经济总量,但实际上只是统计了一国政府的“税基”总量;而GNP(国民生产总值)才真正统计了一国国民财富的总量。

尽管所有县委书记都在讲“建设资源节约型和环境友好型社会”,但在财政开支和政绩考核的双重压力下,许多县委书记还是“千方百计地把资源优势利用到极致”,“对项目进行‘环境影响评价’往往敷衍了事,对企业违规排污,往往睁一只眼闭一只眼”。

1980年代初,县委书记们抓工业,主要是搞活县级国企和集体企业。为此,“书记、县长经常替企业跑贷款、上项目、抓技改,结果是劲没少使、钱没少投,(但)收效却极其微小”。

此后有长达10年的“乡镇企业热”。有些地方从中受益,地方经济增长出现正效应。但“多数地方没有摆脱‘运动式’的工作方式”,“付出了资金损失、资源浪费、环境污染等方面的高昂代价”,有些地方甚至“昙花一现、得不偿失”。

从1990年代末开始,县委书记们把振兴县级工业的着眼点“转向扶持民营经济和引进外埠企业,‘招商引资上项目’越来越成为县委、县政府工作的重中之重”;“近年来的着重点主要放在招商引资上项目和城乡改造中的大拆大建上”。(笔者注:“大拆大建”的核心是“卖土地”)

“在不断升温的招商引资大潮中,饥不择食、重复建设、血拼政策、不计成本、重商轻民、违法占地等不良倾向却在部分县市屡禁不止”;与此同时,资源浪费、环境污染越来越严重,贫富差距、城乡差距越来越大。(笔者注:“县域”正是我国环境的“后备容量”和“战略纵深”,“县域经济”毁掉的也正是这个“后备容量”和“战略纵深”。)

在地方官员中,县委书记有更多的自由裁量权。依此优势,县市之间“血拼政策、争抢项目”最为激烈。所谓“血拼政策”是指为“争抢项目”擅自减免土地出让金和税收。尽管国家“文件”不允许这种行为,但实际上,谁的GDP高、财政蛋糕大,“谁就能受奖升官”,所以,尽管有些地区“已经明显出格,但上级不但不制止,还很欣赏和鼓励”。

“以招商论政绩、以项目论英雄”,是地方经济竞争最为真实的写照。

这位曾经的县委书记反思说,县委书记们的这种急功近利行为,“主要是客观环境、现行体制造成的”。因为,“财政分灶吃饭和财政收入过度向上集中(笔者注:指现行分税制)的体制,迫使‘县官’们不得不千方百计甚至不择手段地抓政府收入”。

“为了抓‘钱’,县级党委政府功能上的‘公司化’和运行方式上的‘运动化’倾向越来越严重”。改革开放以来,“政府职能、工作方式并没有大的改变”,“县级党委政府仍然以各种政治动员的方式直接从事微观经济活动,实际上成了一个包容若干产业的‘大公司董事会’,县委书记成了‘董事长’。这个超级大公司,既有追逐利润最大化的一般经济人特征,又有调动各种资源的超强组织能力和动员能力(不但可以调动政府直接掌握的各种物质资源,还可以动员辖区内的各种人力资源和社会资源),但却缺乏严谨的经济核算机制和法律约束”。

“为了抓‘钱’,‘县官’们必然竭尽全力甚至不计成本、不择手段地抓招商上项目,抓城建卖土地”。“很明显,带有‘大跃进’色彩的招商引资上项目和城乡建设具有很大的经济风险和政治风险:论证不严或给予投资商过度优惠,可能使很多项目半途而废,留下难以填充的‘窟窿’;违规办事或引发恶性事件,决策者可能被问责。但是,财政窘迫的压力迫使‘县官’们不得不‘冒险大干’;‘法严行宽’的现实又大大降低了实际风险,使县官们‘冒险’的胆量越来越大。几十年来,税收、用地、环保等方面的书面规定越来越严格,但在执行中,却经常随机变通。只要不把钱揣到自己口袋里,违法用地或引发恶性事件的,最严重的处分是撤职;违规为投资商减免税收或引资决策失误造成重大损失的,基本上没有哪个官员受到追究惩处。所以,在‘损益平衡’的考量下,‘胆子大一点,步子快一点’日益成为‘县官’们奉行的行为准则”。

“为了抓‘钱’,‘县官’们往往背离区域经济的一般规则,盲目追求工业化。按理说,县域经济发展应该因地制宜,宜牧则牧、宜工则工、宜林则林。但是,因为财政转移支付制度存在缺陷(笔者注:地方的税权小、事权大),‘粮食大县’多数是‘财政穷县’,‘生态大县’多数是‘经济小县’,这里的‘县官’们不得不放弃自己的优势,偏离主业上税源项目”。

著名经济学家张五常极力赞赏中国县域经济竞争,将其视为“中国经济增长动力”,并给予制度创新的经济解释,认为“今天的县无疑是一级的商业机构了”,甚至上升到了体制层面,认为“承包制度与权力下放合并”形成了中国的“私产或近于私产”的制度安排。(张五常:《中国的经济制度》,张五常新浪博客,2008年6月)

然而,当看到他的上述关于中国县域经济竞争的经济解释后,笔者有些失望了。当年,笔者便认为,

近些年,笔者对中国资源环境与人口紧张关系的认识有所深化,对地方经济竞争所导致的资源和环境等一系列问题有了更清醒的认识,回过头来看

* * *

明白了上述地方经济竞争(尤其是县域经济竞争)的惨烈程度,便不难理解笔者的如下判断:地方政府“分灶吃饭”所导致的地方经济竞争,会使中国的经济转型成为猴年马月的事情,因为这需要淘汰地方政府(尤其是县级政府)千辛万苦招商引资来的大多数企业、项目。退一步,仅要求这些微利的中小企业达标排放,也不行,因为,这会要了这些企业的“命”,从而也就要了地方政府的“饭碗”。如果再叠加上地方经济所吸纳的亿万就业大军的再就业问题,那么,中国的经济转型,在“人口高位运行”条件下,读者你认为,这可能吗?

在这种状态下,任何大规模治污行动都不可能取得“决定性成果”。

* * *

贪官污吏对环境的破坏性作用其实不难理解。笔者举例说明。

这些贪官污吏在其任上,借发展地方经济、招商引资,将“三高”企业引进到边远山区(实际也就是藏在山中),他们从中分享“红利”,这包括能够放到桌面上的“招商引资奖励”(若干个百分点),私下收受或索取的贿赂,以及几个百分点的企业“干股”。“徐孟加们”发财了,他们的关系户也发财了,但是,原本生态环境优越的小山村却变成了污染重灾区。(“三高”企业行贿,是因为它们需要官员帮它们藏在山中,并平息当地民众的投诉。)

在四川雅安,贪官徐孟加就是这样干的!

在徐孟加任雅安市委书记的7年里(2006—2013年),他勾结上级贪官,将一大批“三高”企业引进雅安各区县,使本来山好水好空气好的“生态雅安”,迅速堕落为水陆空立体污染之地。最近两年,有些时候,雅安的空气质量指数AQI甚至比成都还差。

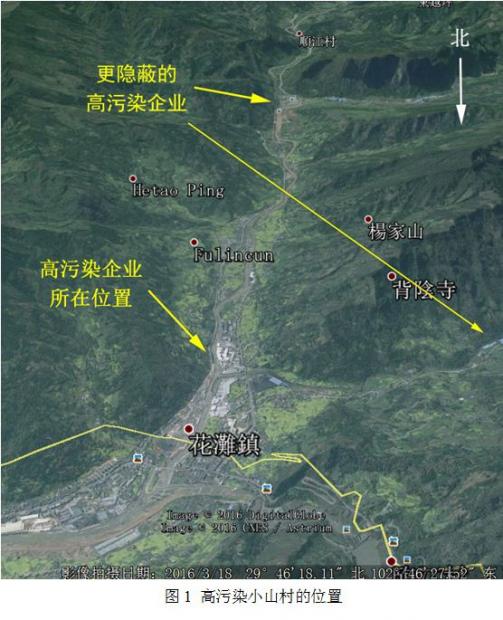

“图1”是“徐孟加们”藏在四川荥经县一个小山村的高污染企业群。

2016年6月,笔者前去考察,所见所闻,触目惊心。

笔者在那里的乡间小路上步行,能够感受到,过去,这里是一个美丽的小山村。该村所在山谷有一条发源于大相岭泥巴山麓的小河,村庄依山傍水,气候宜人,雨量充沛,物产丰富。

如今,该山谷大半河谷地带已被高污染企业所霸占(见图2)。

而沿山沟往南走,在几条向西的小山沟里,还有一些“藏”得更“深”的高污染企业(见图1)。

最恶劣的是,高污染厂房与许多村民住房相距仅有几米远。在村庄道路两边,一边是厂房,另一边是村民住房,有的甚至紧邻村民住房。

突然遭遇近在咫尺的高污染,当地村民怎么办?

早几年,他们找当地政府上访,但往往被抓,甚至被关押(“徐孟加们”动用政权力量保护自己的既得利益)。这两年已经没人上访,村民们看不到希望,只能默默忍受污染。

然而,这里的污染非常严重。据村民和村组干部介绍,聚集在该村的这些高耗能、高污染企业直接造成了土地、空气和水源污染。土地污染的直接后果是农产品品质下降,既卖得不好,也吃得不安;空气污染(浓烈气味和粉尘)最扰人,严重时令人“受不了”,这是村民们抱怨最多的;水污染虽然看不见,但令村民们最为担心。

笔者在工厂附近的桥上看到,河水清澈,感觉水不错。那是从高山上流下来的山涧溪水。但询问路过的村民,一个个直摇头,说早就没人“敢”喝这河里的水。从山间好水到毒水,当地村民经历了怎样的磨难,笔者不得而知。

其实,将高污染企业“藏”在深山之中,污染水系源头,荥经县并不是“唯一”。笔者2015年在“5.12”震中区考察,便发现了暗藏在漩口镇山谷中的“一串”电子、电池高污染企业。

中西部地区的“徐孟加们”为了一己或小集团私利,置江河水系源头的生态安全于不顾,由此可见一斑。

这里,“徐孟加们”破坏的正是中国环境后备容量的山村环境、河流水系上游的珍贵环境。这就是笔者所说的“中国环境的‘后备容量’被恶意透支了”。

问题的严重性还在于,如今,“徐孟加们”垮台了,但是这些小山村的高污染却仍然在继续!(参见:《李尚勇:徐孟加们垮台了,但污染仍在继续!》)

* * *

本文写到这里,笔者读到了《生态社会人口论》一书作者

改革开放是以彻底否定“文革”为其政治条件的,但“发财欲望”并不是一呼即出。社会需要一个转换期。差不多经过了10年的“引导”,其中包括1980年代“万元户”和“官倒”的正反“示范”,最后,整个社会的“发财欲望”终于在1990年代初被邓公的“南巡讲话”所激活。而这一次,国人被“挠”到的“心灵柔弱处”正是“钱—发财”。于是,“一窝蜂”地“抓钱”,成为全国上下、工农商学兵官共同的兴奋点。毕竟,国人刚刚从贫穷中走出来。

然而,问题是,那些小的欲望,比如“打鸡血”(还真有此等荒唐事:我家1970年代住医院宿舍,笔者当年虽未成年,但对许多人提着公鸡排队等候抽血注射的记忆深刻),终究有个“尽头”,往往“热点”一过便不了了之;那些不靠谱的欲望,比如“疯狂革命”,往往随着“理想”幻灭,也就烟消云散了;而“发财欲望”一旦被“勾引”出来便永无止境,既没有“尽头”,也不会烟消云散。但可怕的是,在拥有14亿人口的国度,上上下下,“一窝蜂”地“向钱看齐”,肆无忌惮、不计后果、不择手段,那资源、环境受得了吗?

笔者《人口困局》的基本答案是:受不了!不仅受不了,而且还会导致灾难性的后果。因此,笔者主张,在继续坚持控制总人口基本国策的基础上,主动调整国家发展战略:

30年前,我们逐渐从“政治挂帅”、“以阶级斗争为纲”转变并习惯了“发展才是硬道理”,各级官员也习惯了“用发展去解决发展中的问题”这种思维方式。但是,30年后,资源环境与人口紧张关系的严峻形势,社会矛盾和问题的尖锐程度,已经将“用发展去解决问题”的空间压缩得微乎其微。

30年来,邓小平的“发展才是硬道理”是真理,是制胜法宝,但30年后,时过境迁,按照邓公深刻思维的逻辑,是到了适当放缓经济增长,主动调整国家发展战略,以深化体制改革为手段,解决并消化一系列“几乎到了临界点”的社会矛盾和问题的时候了。

为了减缓资源环境与人口紧张关系恶化的势头,我们需要调低经济预期以减轻经济压力,需要放缓经济增长以减轻资源和环境压力,需要放弃地方GDP考核以减轻官员的压力并抑制其非理性政治冲动,需要更有力的节能减排政策以减轻能源压力,需要落实现有环境法律法规以减缓环境整体恶化的速度。

我们的社会需要引导国人树立新的生活理念,需要对主流社会过度追求财富、过度追求奢侈奢华享受的风气降温。我们应该提倡绿色、低炭、环保、健康的生活,而这首先应该成为主流社会的追求。(《人口困局》第216、217、317页)

当然,“主动放缓经济增长”不是要去工业化、去城市化,而是要大幅度减缓工业化和城市化进程。不过,有些方面可能真的需要往回退。比如,那些贪官污吏为了寻租、地方政府因为人员机构过度膨胀“自己找饭吃”,而利用招商引资弄进来的那些“三高”企业,都需要关停清理;那些明显超过当地资源环境承受能力,而纯粹是为了提高体制内人员福利水平而引进的所谓“税源项目”,都需要清理关停。

在中国,寄生于地方财政的人数,全球第一,贪官和潜在贪官也是全球第一。所以,从根上说,行政机构的自我膨胀需要强力控制,这不仅可以压缩体制内人员数量,减轻地方财政负担,而且可以挤出一些贪官和潜在贪官,以免他们贪婪寻租祸及环境。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号