《大地震临震预报的曙光》作者 李尚勇

【前言】10年前的“5.12”汶川大地震距离笔者所在城市仅

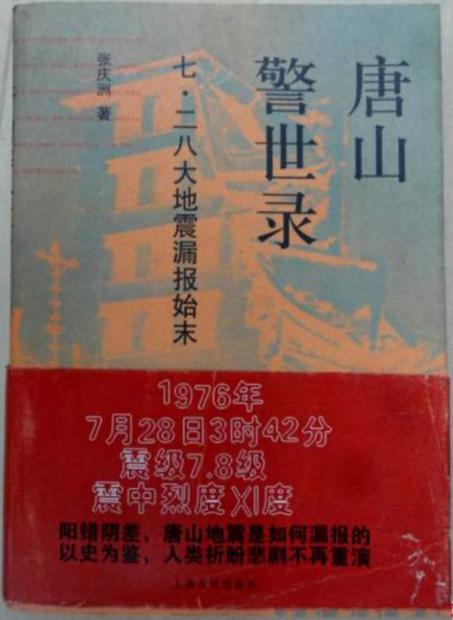

汶川大地震人员伤亡的惨烈情景,尤其是中小学生的惨重伤亡令我震惊。随后,笔者读到了

大约7年后,笔者找到了大地震临震预报预警的有效途径,这一“意料之外但水到渠成”的理论成果是上天对我、也是对中国科学家的惠馈(这再次说明“研究之果在其后而不在先”)。历时8年的辛苦研究能有这样的理论成就,笔者倍感欣慰。

(一)

【提示】对于一直关注我的粉丝们来说,第(一)节是你已经看过的重复内容,你可以直接读第(二)节。

2016年的“

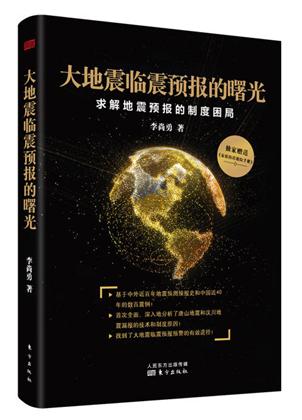

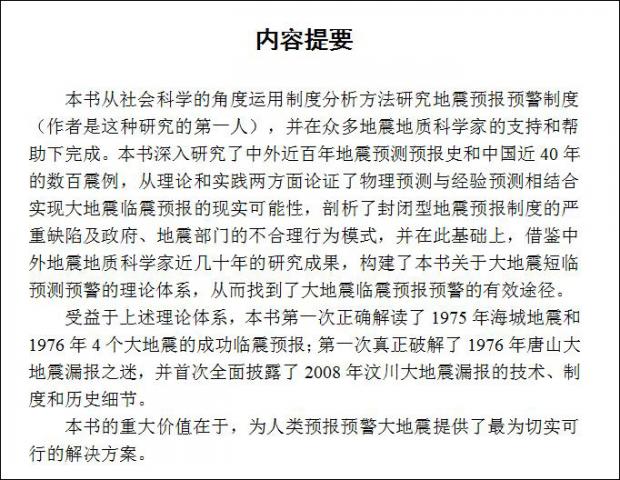

定稿2年后,2018年7月,也就是经历了10年的艰难曲折后,笔者的《大地震临震预报的曙光——求解地震预报的制度困局》一书,终于由(人民)东方出版社正式出版上市发行。

(人民)东方出版社2018年7月正式出版,

本书彻底颠覆了“地震不能预报”的主流观点

本书不是自费出版、自娱自乐,而是国家顶级出版社的正式出版物。该书于2017年4月经(人民)东方出版社审核论证后,列入当年“选题”,进入正式出版程序。

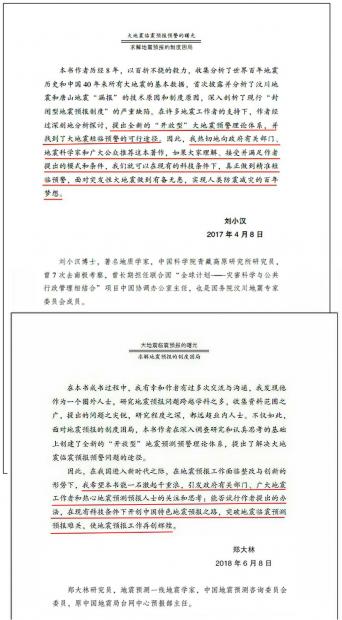

没有东方出版社学术编辑部主任、本书责任编辑

著名地质学家

(二)

多年来,本书出版无望,一批地震地质科学家和专家望眼欲穿,这因此成为笔者的一块心病,也成为笔者研究8年、坚持10年的动力(之一)。如今,回首往事,一幕幕令人难忘的场景浮现在我的眼前,就好像刚刚发生在昨天。

2009年,本书初稿从制度层面剖析了我国地震预报的制度困局,提出了构建开放型制度的改革方案(不过,笔者当年还没有找到大地震临震预报预警的有效途径)。书稿完成后曾送多位地震地质专家审读,没想到他们高度肯定,并不约而同地让我“报告中央”。

地应力地震预测专家黄相宁读过书稿后打来电话,充分肯定了我的研究。黄相宁在唐山大地震的第二天被华国峰召见,因为他的预测小组在震前14天对唐山大震有所预测。当年,黄相宁小组的预测水平代表了当时官方地震机构的最高水平。但唐山大地震后,李四光的“地震地质—地应力”地震预测理论及其方法被主流预测否定,黄相宁小组被“边缘化”。

黄相宁打来电话说,他认为“问题找得很准,可以往上送,应该送总书记”,并叮嘱我“要直接寄送本人”。随后,他更正了书中一些历史事实,并对有关问题作了详细说明。这个电话打了2、3个小时,用完了手机的电,又用座机。我明显感受到

也是在2009年,在一次地震预测内部研讨会上,本书第5稿被会议组织者以单行本的形式印发与会地震学家和专家。会后,笔者收到他们的反馈意见。他们认为,书稿对我国地震预报制度和唐山大地震的论述较为全面深刻,但对汶川大地震的论述不够。当我表示缺乏汶川地震预测资料后,包括汪成民在内的一些地震学家和专家第一时间寄(发)过来许多相关资料。

作为国家地震局的地震学家和“青龙奇迹”的功臣(之一),

郑大林研究员是少数完整读完本书第7稿的地震学家。在这一稿中,本书的理论体系最后成形,大地震临震预报预警的有效途径也已经找到,笔者因此非常希望能够听到主流地震学家的意见,特别是地震预测一线科学家的意见,于是,便第一时间将完整书稿发给了郑大林研究员和其他几位地震学家。此前,在近两年的交往中,笔者感觉郑大林为人正直,做事磊落,对地震预报事业有着深厚的感情。随后几个月,笔者先后收到他2、3万字的审读修改意见,深为感动!他所提供的珍贵史料和专业问题答案,使本书(第8稿)避免了在地震预报史和地震预测理论上的一些偏差。笔者非常感谢!

令人遗憾的是,笔者也曾经准备将本书7稿发给包括3位院士在内的几个地震学家,可是没能得到他们的积极回应。

当然,最令笔者遗憾的是,笔者一直到没有与资深地震学

其实,笔者对这位曾经在两个官方半官方地震预测学术组织中担任主任的重量级地震学家早有所闻。在本书7稿接近完成的时候,笔者拜读了郭增建父子的学术专著《5.12汶川地震预报回顾》(郭增建、郭安宁合著)。在该书的字里行间,笔者惊喜地发现,自己的许多主张与两位

(三)

如本书出版之这般艰难曲折,恐怕不多。

在(人民)东方出版社,本书的出版周期(指从签合同到出版上市的时间)长达17个月,这是普通书籍的2~3倍。之所以耗时颇多,是因为该书论及的“禁忌”和“地雷”太多,出版社得小心谨慎,并慎之又慎。最后,在尽可能地“排雷”并删除整个第七章之后,本书终于得以面世。

尽管艰难曲折,终究还能出版面世,这令笔者感到欣慰。但笔者深知,没有我的责任编辑和他的出版社,本书难以面世。因此,笔者对他们充满了感激之情。

记得当初第一次与编辑交谈,我便抑制不住喜悦地说,“遇到你,也就迎来了我这本书的春天”。之所以这样说,那是因为本书的出版曾经历了漫长的“寒冬”,而本书编辑的名字正好叫“春来”。

我想,那些对本书寄予厚望的地震地质科学家也同样对本书编辑和他的出版社充满了感激之情。例如,当我将本书被列入东方出版社选题、正式出版的消息告诉

毫无疑问,本书能够在中国顶级出版社正式出版,是因为我们的社会正在进步!我和出版编辑都真切地感受到了这一进步。

书稿杀青后,笔者曾经耗时近一年,在国内、香港和台湾的出版社走了一大圈,但始终没人敢出版或者愿意出版。

其实,一开始我就知道,这本书能够正式出版上市的可能性只有1%,因为,它强烈质疑并彻底颠覆了“地震不能预报”的主流观点。10年来,我正是怀着这1%的希望一路走过来。2018年10月,1%的希望变成了100%的现实——我知道,这受益于我们社会的进步。

倘若时间倒回去几年,本书在国内绝无正式出版的可能。

9年前,当本书第一次寻求出版时,遭遇的便是“寒冬”:

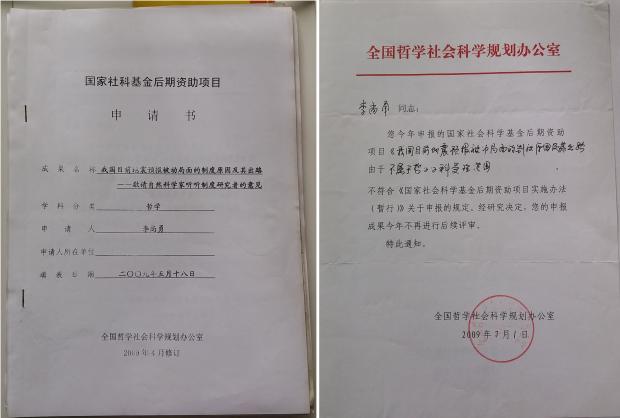

当年,在地震地质科学家和我向中央呈送书稿(最初是长篇论文)的所有努力都失败以后,笔者开始尝试从社会科学领域获得支持。于是,笔者先后向行政学院系统、四川社科基金和国家社科基金申报了课题资助项目,希望为书稿的研究和出版申请到资助资金。结果,所有的申请都被客气或不客气地驳回。其中,国家社科基金的驳回用语最奇葩,也最“智慧”。他们说,你申报的项目“不属于哲学学科受理范围……不再进行后续评审”。(见下图)

本书从社会科学的角度运用制度分析方法研究地震预报制度,其研究处于科学领域的“跨界学科”,即同时兼有自然科学和社会科学的属性。因此,笔者的申报类别选择了“项目指南条目”中的“哲学/自然灾害问题”。有关部门用申报类别不符驳回,甚至都没有让它进入评审程序,足见“智慧”不低。

笔者后来得知,地震预报、汶川地震预测预报,这类研究根本就不可能得到官方支持。

再后来,虽然本书6稿有了重大进展,但因为顾忌汶川地震预测预报资料过于敏感,笔者便主动搁置出版。这一“搁”就是3年。

转机出现在2013年“4.20”芦山7.0级地震。

芦山地震后的第2天,《重庆青年报》联系我供稿,并派记者过来采访我。3天后,该报将本书第6稿前3章的“史料”部分改写成《从邢台到雅安——中国地震预测预报47年简史》,在“雅安地震特别报道”专题下,用4个整版加2个1/3版的超大版面发表。(李尚勇:《从邢台到雅安——中国地震预测预报47年简史》,《重庆青年报》,

李尚勇:《从邢台到雅安——中国地震预测预报47年简史》

《重庆青年报》,

震后第7天,人民日报内参编辑找到我,约我为中央领导写一篇关于改革封闭型地震预报制度的内参稿,编辑强调,要写成论文形式,并需要明确具体的政策建议。于是,笔者给中央领导写了《改革封闭型地震预报制度》一文,讲明了我国地震预报的制度困局,提出了“拆分地震局”的改革建议方案。

13天后,上述稿件分别发表在人民日报两个密级不同的“内参”,并呈送中央领导参阅。

3天后,国家发改委属下的“中国改革网”将该内参稿的完整文稿发表在我在该网站的专栏里。(李尚勇:《改革封闭型地震预报制度》,中国改革网/专栏,

不过,“坚冰”并没有打破。

因为体制格局依旧,《重庆青年报》很快便受到了来自“有关部门”的巨大压力。有所谓“阅评员”(这是舆论管制相当厉害的角色)在“阅”过《简史》后“评论”说,该报的上述专题报道“形成了舆论误导”。

为了辩明是非,《重庆青年报》收集历史资料撰写了“答辩报告”送有关部门。为了帮助该报“过关”,笔者撰文《我国地震预报的辉煌和尴尬历史岂能抹掉?》(李尚勇:《我国地震预报的辉煌和尴尬历史岂能抹掉?》,财新网/博客,

如此这般的折腾之后,《重庆青年报》总算“过关”了。

但笔者没想到的是,该报的当事副主编没能“过关”。本书第8稿完成后,笔者联系这位副主编方才得知,因为策划《47年简史》,他背了一个“处分”。他告诉我说,现在“已离开媒体,自主进行互联网创业”。

笔者心有不安,这位有担当的媒体人付出的代价太大。

(四)

上述内参稿发表以后,笔者看到了本书正式出版的希望,于是,第7稿的研究和写作逐步展开。受益于前几年收集积累资料和对一系列重要文献的深入研究,加上后两年先后走访了几个市县基层地震局,多次观摩非主流预测的地震预测实践活动,以及更多地请教地震学家和专家并与之进行深入讨论,第7稿的写作非常顺利。两年后,在确认并论证大地震的中短临“前兆异常链”之后,大地震短临预测预警的一系列技术条件得到充分论证,之后,6年前初步完成的开放型地震预报制度理论得以完善并形成大地震预测预警的一系列制度条件,至此,本书的完整理论体系终于形成。

本书的理论体系拨开迷雾,让人们看见了大地震临震预报预警的曙光,从而为封闭型地震预报制度改革提供了强有力的理论支持。

本书找到了大地震临震预报预警的有效途径,这无疑是人类在防震减灾上的突破性进展。不过,这不仅仅是笔者的贡献。从根本上说,这是人类百年探索的实质性进展,是中国地震地质科学家50年(1966—2016)地震预测理论探索与实践的突破,是地震预报制度先驱者探索的继续。

在科技层面,挺立着李善邦、郭增建和梅世蓉这样的资深前辈,还有以耿庆国、汪成民、郑大林、黄相宁、李有才、赵卫国、钱复业赵玉林夫妇、郭安宁、仇勇海、陈立德和秦四清为代表的一大批地震地质科学家、专家,以及以马希融、侯世钧、吕兴亚和姜成田为代表的1970年代中期的群测群防专家群体,还有包括孙威、杨智敏、王毅在内的众多民间地震预测专家。

在制度层面,巍然屹立的先驱者有周恩来总理、李四光部长,有以地震学家查志远为代表的国家地震局早期的业务领导和汶川地震前几年试图改进地震预报制度的宋瑞祥局长,还有以科尔(Jeanne_Marie Col)博士、

笔者很幸运,能够在众多地震地质科学家的支持和帮助下,借鉴中外地震地质科学家最近几十年的研究成果,在中国地震地质专家50年预测预报成功经验和失败教训的基础上,构建本书关于大地震临震预报预警的理论体系。

本书忠实地记录了人类百年、中国50年对大地震预报预警的探索及其成就,笔者因此很幸运地站在前人的肩膀上走到了地震探索的理论前沿并有所突破。

进一步,如果本书的理论构想能够被人们(包括中国在内的全球多地震国家和地区)应用于大地震临震预报预警实践,并取得真实的减灾实效(成千成万受大地震威胁的人们将为此而受益),那么,本书的理论体系便能够得到实证。笔者相信并期待着这一天。

本书的理论体系为国家层面的地震预报制度改革指明了方向,中国地震部门有望从无比尴尬的处境中涅槃重生,再续辉煌;本书也为地震重点危险区积极组织“防震自救”提供了坚实的理论基础,从而为迷茫之中的民间群测群防指明了制度改进的方向。

笔者希望受大地震威胁的成千成万的人们能够从中受益,这是笔者历时8年、著书50多万字、并坚持10年的唯一愿望。

本书引用文献、资料超过600份(部),而查阅数量在其10倍以上,下面是作者研究写作所用的部分参考书籍:

(历时8年,研究了上述大量文献,有两个研究子成果(开放型地震预报制度和大地震临震预报的有效途径),相当于读了两个专业博士——有没有哪所大学授予我“

【友情提示】本书虽然是学术专著,但读者群定位主要还是那些没有地震地质专业知识的学者、官员和公众,所以,本书写得通俗易懂,适合普通读者。

受益于本书的理论体系,本书第一次正确解读了1975年海城地震和1976年4个大地震的成功临震预报;第一次真正破解了1976年唐山大地震漏报之迷,并首次全面披露了2008年汶川大地震漏报的技术、制度和历史细节;受益于许多科学家专家提供的第一手资料,本书披露了中国地震预报史上许多鲜为人知的历史细节和那些感人至深的故事。

书稿完成后,作者曾对地质学家

完成了该书的理论体系,也就为我破解唐山大地震漏报之迷提供了理论基础。在此基础上,本书可以说是第一次真正破解了唐山大地震漏报的科技和制度原因。并且,受益于有关当事人的正反历史资料、文献,唐山大地震漏报和青龙奇迹的主要历史细节也得以“还历史本来面貌”。

同理,本书关于汶川大地震漏报的历史过程也是目前细节最丰富,史料最真实、最可靠,并且最能够经受历史检验的。

地震专家会在书中看到无限懊悔的技术细节;普通读者会读到令人吃惊的历史和制度细节。

网上购书请点击:正版现货:《大地震临震预报的曙光》

欲获得本书(作者签名本)请点击:——如何获得“作者签名本”

微信公众号(“李尚勇说困局”)将发表与该书有关的一系列文章,并将陆续发表《解读本书背后的真相(系列)》,详见下面部分预告。敬请关注阅读。

—————————————————

《大地震临震预报的曙光》系列文章(预告)

—————————————————

《“地震预警”一词的滥用应该纠正》

《这本书,找到了大地震临震预报预警的有效途径》

《地震临震预报:敬请自然科学家听听制度研究者的意见》

《刘小汉-推荐序:实现人类防震减灾的百年梦想》

《郑大林-推荐序:希望本书能一石激起千重浪》

《前言:让人们看见大地震临震预报的曙光》

《引言:制度逆转造成中国地震预测力量的分裂》

《后记:地震预报体制改革需要等待一个历史机遇》

……

—————————————————

《解读本书背后的真相(系列)》

—————————————————

《探索“有效途径”的艰辛过程难以言表》

《本书被迫删除的第7章》(订阅)

《中国科学家成功预报海城地震的真正原因》

《1976年4个大地震成功实现临震预报的真正原因》

《揭开唐山大地震漏报的终极迷底》(订阅)

《汶川大地震漏报的制度原因和技术细节》

《几十来一系列大地震漏报的技术和制度原因》

《公开地震信息的社会风险问题辨析》

《大地震临震预报预警的有效途径》(订阅)

《谈谈民间群测群防的制度改进方式》

……

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号