中国大困局(专题)系列文章(3-5):

《人口困局》作者 李尚勇

【导读】在绿色生态种养殖条件下,中国生产的食物恐怕连半数国人也养活不了;绿色生态农业(包括种植和养殖业)只能与适度人口规模相适应。

(一)现代农业五大“毒素”的叠加效应

从根本上说,人类食物最终依赖于土地肥力,而土地肥力的形成是一个自然且漫长的生化过程。人类在耕作过程中往往需要通过一定手段去“养地”,以保持并增加土地肥力。例如,千百年来,人们使用有机肥料,如人畜粪便和绿肥;中国古代和现今有些国家实行“轮耕”、“休耕”制度。毫无疑问,这样可持续发展的精耕细作农业不可能供养无节制增长的大量人口。

最近30年,中国一直在努力学习和模仿发达国家(主要是美国)的农业发展模式及现代农业技术,包括把农业机械拥有量、化肥使用量、农膜使用量,甚至农药使用量等指标,都看成是农业技术进步的标志。

然而,世界各国尤其是发达国家,早就在反思他们自己的所谓“绿色革命”农业发展道路。有西方学者将这种农业发展模式概括为工业化“石油农业”,后来又进一步用“石油化学农业”代之。在经历了半个世纪以后,这种建立在石油、煤和天然气等能源和原料基础上,以大面积机械化规模经营为手段,大量使用化肥、杀虫剂、除草剂的农业生产方式,表现出明显的不可持续的性质。

美国学者的研究显示,“美国农业高度机械化和化学化,带来了非常严重的水土流失。美国农地表层土壤从1960年以来流失了一半。而现在美国表层土壤流失的速度是形成速度的17倍”;由于灌溉方式不当和滥用化肥,美国大约有1/10的可耕地,“在过去50年里因盐碱化而土质退化严重”。

与此同时,美国的化学化农业遭遇到“效益递减”的问题。例如,1980年平均每施用一吨化肥可以收获15~20吨玉米;但到了1997年,每施用一吨化肥只能收获5~10吨玉米。

美国产业化大农业带来的大规模单一化种植,使得一些病虫害大规模爆发,即使“爆打”农药也无法控制;同时,大规模单一化种植也使得大部分食品需要长途运输才能到达终端市场。

“依靠大型农业机械和化肥农药、长途运输,所有这些因素综合起来,使得美国农业是世界上耗能最高的农业。每生产1卡路里的食品,就需要投入10卡路里的化石燃料。”[1]

据国外媒体报道,被誉为农业生态学教父的美国农业经济学教授米格尔·阿尔铁里认为,在“绿色革命”中,只有那些能够耕种很大面积并负担得起化肥和农药的一小部分农民受益,在拉丁美洲,这部分农民大约只占10%。一方面,大面积规模化种植赶走了小农,小农的多样化种植便消失了;另一方面,化肥和杀虫剂加重了环境的负担。“看一下这些生态和社会影响,就不得不说,绿色革命是彻底的失败了”。[2]

中国农业发展的现实以更加严峻的食品安全和环境污染问题显示,“石油化学农业”已经走到了尽头。大量使用化肥和农膜本质上是对土地肥力的掠夺,是对土地竭泽而渔;大量使用杀虫剂、除草剂、激素和抗生素不仅毒害了我们自己,而且严重污染了土地和环境,损害了土地的生产力,严重削弱了土地的人口供养能力。其最终结果就是,在我们这二三代人身后留下一片贫瘠的土地,这等于断送了子孙后代的生路。

蒋高明的思考带有厚重的历史情结,他认为,中华文明上下五千年,中国耕地曾经连续利用几千年不退化,传统农民的传统耕作技术功不可没。然而,当我们引进所谓第一次“绿色革命”成果,即大量使用化肥、杀虫剂、除草剂、激素和农膜以后,虽然节省了劳力,提高了产量,但是短短三、四十年,耕地肥力显著下降,全国土壤有机质已经平均不到1%,农田里堆积并散布着大量不可降解的农膜。我们祖先传统的有机农业能够延续数千年而不衰,而工业化农业显然已经大大动摇了我们的农业根本,它恐怕连百年也坚持不了。[3]

前面各节分别讲过化肥、农药、动植物激素、抗生素和农膜的“食物减产效应”:“在农作物增产总份额中,化肥因素增产约占40%~60%”;“农作物病虫草害引起的损失最多可达70%,通过正确使用农药可以挽回40%左右的损失”; 使用动物激素后,家畜家禽的“成品”周期从至少1年缩短至1~4个月,鱼牛羊与此类似;没有大量抗生素的使用(滥用),高密度人工养殖难以为继,肉蛋奶水产品供给将大幅度减少;停用农膜和植物激素,“早季节”、“反季节”蔬菜将“断供”,并危及城镇市民的“菜篮子”安全;最后,停用农膜,还要造成高海拔、高纬度地区粮食种植面积的大幅萎缩。

显而易见,如果把化肥、农药、动植物激素、抗生素和农膜这五个“食物减产效应”叠加在一起,即在全国推广“可持续的绿色生态食品种植养殖模式”,停止大量使用化肥,拒绝农药、动植物激素、抗生素和农膜,那么,中国生产的食物恐怕连半数国人也养活不了。

虽然,从理论上说,停用化肥、农药的“减产效应”似乎还可以在若干年后得以缓解,但是,拒绝动植物激素、抗生素和农膜的“减产效应”,是没有办法缓解的。这意味着,肉蛋奶菜的“食物减产效应”,尤其是肉类的“减产效应”,是中国社会完全没有办法应对的。

下一节将要谈到,目前的生态农业技术,可以在(经过几年大幅度减产过渡期后)最终不减产的情况下,用绿色生态种植技术替代化肥农药,但条件是,必须放弃大面积规模种植,而代之以小块土地耕种,大量增加农业劳动力,使用传统农家有机肥,恢复农作物的种植多样化和生物多样性,从而恢复农业生态平衡。

总之,上述结论依然成立:在绿色生态种植和养殖条件下,中国生产的食物恐怕连半数国人也养活不了。请记住,这是本书的重要结论之一。

问题很清楚,为了解决13亿、14亿人口“吃饱”的问题,我们只能大量使用化肥去提高产量,大量使用农药“虫口夺食”,大量使用动植物激素缩短动植物生长周期,以增加产出批次,大量使用抗生素以保障高密度养殖的存活率,同时,也大量使用农膜掠夺土地肥力,提高高寒高海拔地区的粮食生产能力。除此之外,我们还需要动用其它一切科技手段尽可能地增加食物供给,尽管许多所谓“高科技”手段的安全性并不确定,比如转基因食品技术。

然而,这一切都没法顾及食品污染和环境污染,并且也只能眼睁睁地任由这些污染恶性循环,累积恶化。

1980年以后的30年里,中国总人口净增35.9%,绝对增量3.5亿人。为了解决这3.5亿新增人口的吃饭问题,我们不得不让13亿人口一起去大量“消费”化肥、杀虫剂、除草剂、激素、抗生素和二恶英毒素。这就是我们不得不面对的人口现实!

有养殖户告诉笔者,这两年国家加强饲料添加剂管理,他的生猪饲养周期延长了1、2个月。这也就是说,其实家畜家禽的生长周期尽在有关管理部门的掌控之中。在宏观上,当市场供求紧张时,适当放松管理,增加供给;反之,则加强管理,减少供给。

其它食物相关领域应该也是这种情况,只不过问题曲折复杂一些而已。

因此,笔者完全不可想象,如果中国进一步“放松并放弃人口控制”,甚至鼓励生育,那中国14亿以上人口(即人口超高位运行),在这片国土上持续折腾几十、上百年(见图1-7),那该会是什么样的不堪情形呢?

(二)绿色生态农业的现实意义

近些年,化肥、农药、激素和抗生素现实危害性的个案层出不穷,在此教育下,国人的绿色生态食品意识开始苏醒。在这个过程中,媒体披露的“绿色食品特供”[4]也给了公众相当多的启示。

其实,化肥农药种植方式(含大面积规模化经营)是完全可以为“绿色生态农业”所取代的,只不过耕地需要一个3、5年的“脱毒期”,这期间会有大幅减产发生。从农业转型、摆脱“石油化学农业”陷阱来说,这是一个好消息。但坏消息是,虽然理论、实践、技术都支持农业向绿色生态、可持续发展转型,但中国的现实却难以支持这一转型。

一、传统农家肥完全可以取代化肥

前几年,笔者给受训官员、乡镇干部和村干部讲课,会问他们说,“有人主张全部停用化肥和农药,你认为这可能吗?”在所有各类培训班上,所有人都异口同声地说,“这不可能!”由此可见,“化学农业”的“两大害”已经深入中国农业的“骨髓”。

但问题是,中国传统农业数千年,尤其是近现代传统农业(本质上就是今天所说的绿色生态农业)一百多年,怎么就养活了数亿中国人,而且耕地越种越肥沃?面对化肥农药对人类的深重伤害以及对生态环境的严重破坏,今天真正的问题在于,人们如何运用这种传统的农业种植技术精耕细作,实现农业可持续发展。

近些年,甚至在“现代农业”的发源地欧美等国,也悄然开始拒绝化肥农药“两大害”,兴起了所谓“有机农业”的种植模式。“据2015年的数据,欧洲有机种植面积达到127万公顷,消费额近300亿欧元”[5]。在美国,如今有机农业生产也已经成为农业中发展最为快速的一部分。

英国《自然》杂志2016年的文章对有机农业的评价是:能源使用最小化、水污染最小化等等重要指标远远超过化学农业,对自然的和谐性也远远大于化学农业。

国际有机运动联盟(IFOAM)成立于1972年,经过几十年的发展,目前,已成为世界上最广泛、最庞大、最权威的国际有机农业组织。800多家成员组织来自全球120多个国家,它的组织目标是在全球范围内采用以有机农业为基础的生态、社会和经济系统。

最近,中国农业专家也表示,“从历史发展与科学实践的角度来看,化学合成肥料是有可能逐渐被完全替代的”。他们给出的替代方案是“有机肥+生物肥+矿物肥”。

在这些农业专家看来,化肥的主要优势在于“速效”增产,而传统农家有机肥虽然养分含量并不低,但却没有这种“速效性”优势。有机肥的养分需要缓慢释放,需要较长时间才能发挥增产作用。不过,生物肥料可以弥补这一弱势。

生物肥料“具有速效性”,能够替代化肥。它由微生物的生命活动所产生,能够直接或间接提供作物生长发育所需要的养分,改善土壤、提高农产品产量和品质。比如生物氮肥,便是固氮微生物将大气中的氮气还原成氨,使植物能够迅速吸收。常见的寄生于某些豆科植物根上的根瘤菌就具有这样的作用。

英国皇家学会会员、诺丁汉大学爱德华•科

笔者在农村考察发现,中国农民拒绝化肥的实践,比农业专家的研究更丰富。例如,四川简阳的双河村,在养地肥田方面就颇有成就。(详见下一节)

二、绿色生态农业完全可以替代石油化学农业

上面仅仅是从种植用肥的角度论证了绿色种植,若加上利用生物多样性防病治虫,那就形成了笔者主张的绿色生态种植。

本书不使用“有机”而使用“绿色、生态”概念的原因有四,一是因为市场上“有机概念”泛滥成灾。二是严格意义上的“有机食品”是无污染的天然食品,不含化肥农药激素转基因等人造成分,但这需要相关机构的检测、认证。三是土地“脱毒”有一个过程,刚开始绿色生态种植的农产品难免还会有“残毒”,真正要达到“有机食品”标准还需要若干年。四最重要,即“有机农业”仍然没有与单一种植划清界限。在欧美国家,80%通过认证的有机种植仍然是单一作物种植,他们只是不使用化学、农药而已[7]。绿色生态种植本质上体现的是一种农业生产方式,它以小规模家庭经营、传统耕作方法和生物多样性为基本特征。因此,本书的“绿色、生态”概念所强调的是,在农作物种植中不再使用化肥、杀虫剂、除草剂、激素和农膜等所谓“现代农业生产要素”。

与此相应,绿色生态农业包括绿色生态种植和养殖,一方面,它采用传统的种植养殖方式,另一方面,它也吸收能够满足绿色生态条件的现代农业科技,例如后面将要谈到的蒋高明的绿色生态种植技术和四川省农科院的水稻生态种植技术。

美国农业生态学家米格尔·阿尔铁里教授认为,“农业生态系统尤其以其基因和物种的多样性为特征”,“这使得该系统可以自我调节”。他举例说,“如果土壤中氮含量太少,那么这不是因为添加的氮太少了。而是导致氮形成的微生物进程出了问题。要重新令其恢复正常。或者拿害虫问题来说:这往往要归咎于单一的种植以及因为单一种植而失去的自然多样性。也就是说,人们必须缔造害虫的天敌能够逗留居住的环境”。他进一步指出:“成百上千的研究表明,混合种植的生产率高于单一种植,因为混合种植对光、水和营养成分的利用更为高效”。[8]

中国科学家和中国农民的绿色生态种植实践比美

2006年7月,中国科学院植物研究所的蒋高明研究员,在完成了一系列绿色生态种植技术的理论研究后,去山东平邑县蒋家庄村租下了40亩全村最差的耕地,以曾子“士不可不弘毅,任重而道远”之意,取名弘毅,开始了他的绿色生态农业试验。蒋高明给弘毅生态农场的定位是,生产纯正绿色生态农产品,实现农业可持续发展。他的核心思路是充分利用生态学原理,而非单一技术提升农业生态系统生产力,摒弃“现代农业”的化肥、杀虫剂、除草剂、农膜、激素、转基因等“六大害”技术,代之以绿色农家肥、“秸秆—养牛—还田”,通过作物倒茬、休茬和种植豆科牧草等实现“用地养地”,利用生态平衡的方式(即物理与生物方法相结合),管理生物多样性,促进农业生态系统平衡。例如,在整个生长季节用诱虫灯捕获害虫,用捕获的害虫养鸡,或者,直接在玉米田里养鸡养鹅,将害虫杂草变成鸡鹅的饲料,鸡鹅粪便又成为田里的肥料。

试验的前两年,弘毅生态农场的玉米小麦产量低于常规产量,减产严重时仅为常规产量的40%~50%。2008年,小麦和玉米两季加起来,亩产才1000来斤;2009年略高一些。蒋高明知道,对于严重毒化退化的耕地,需要一定的时间进行生态修复。在他的生态试验中,这个时间大约在3年左右。

到了2011年,生态试验的第5年,蒋高明的生态试验取得了丰硕成果,农场单季产量小麦

2014年初,笔者与回国考察的熊航博士结伴考察四川农村,发现四川简阳的双河村已经实现了全面生态种植,这包括水稻全部生态种植和全村全部农作物品种生态种植。

该村从2010年开始,在农技干部和村干部的带领下,借助四川省农科院的水稻生态种植技术,从生态水稻种植入手,创造性地革新了绿色生态种植技术,并在全村阶梯式全面推进绿色生态种植。仅仅3年时间,该村的绿色生态种植就覆盖了全村全部农作物品种(包括水稻、油菜、小麦、玉米、红薯、大豆、小杂粮、多种蔬菜和水果等等)和半数以上耕地。该年,生态种植的杂交稻(农民不可以自留种)单产提高到520~530公斤/亩,常规稻(农民可以自留种,但产量稍低)的平均产量也有

从2010年起,该村实行生态种植的耕地全部停用化肥、杀虫剂、除草剂、激素;村民的家禽家畜也完全拒绝激素饲料,其饲养周期都在1年左右。受益于此,该村农产品已经成为附近地区城镇居民购买绿色生态农产品的首选。

目前,在全面生态种植的双河村,绿色生态种植的“生物多样性”原则和“取之于地还于地”的理念已经深入人心。在多年技术培训和种植实践的基础上,已经形成了围绕“生物多样性”的一系列治虫防病措施和“以地养地”的一系列传统耕作技术。

“生物多样性”,这意味着要尽量做到农作物品种的合理搭配、合理间作套作,坚决杜绝单一品种的大面积种植;要尽量保留田间地头的各种杂草(即科学管理杂草,长势和高度优于种植的杂草需要割除、碾压、覆盖);还要给所谓的“害虫”(它们本来就是大自然的“合法”居民)留一块“蛋糕”,允许它们繁衍生息,以维持生物物种平衡,避免谁“独大”为害。

双河村全面绿色生态种植的设计人、高级农艺师袁勇为杂草开列的生态作用有[11]:维护平衡,草的多样性有利于生态系统的稳定和平衡;保持水土,杂草覆盖土壤,可防风吹、日晒、雨淋,保持水土;培肥土壤,杂草可以通过光合作用固定、制造养分;保湿恒温,杂草可以调控土壤温湿度,保湿、防涝、自然空调;改良土壤,老化死亡的根、茎、叶都是微生物良好的食物,帮助改良土壤;昆虫家园,给昆虫,特别是天敌提供食物和环境,保护作物生长;减轻病虫,给所谓的害虫提供取食的选择,给天敌储备食物,减少虫害损失;保护土壤,减轻病害。

“以地养地”的一系列做法是我们老祖宗几千年的农耕经验,它包含了现代农业科技论证了的一切营养元素“取之于地还于地”的理论精髓。

双河村全面规划并贯彻了“取之于地还于地”、“以地养地”的原则,这包括:家家修建沼气池,人畜粪便和绿肥(秸秆、杂草和尾菜等)入池,所有沼渣、沼液还田;草木灰还田;野草还田(田里不影响农作物光合作用的野草都不除掉,田边地角多种植本地香草和菊类);所有作物的秸秆(油菜杆下部不容易腐烂除外)尽量就地还田;冬闲田、果园、小麦均套作豆科绿肥(这便是生物固氮);部分主要作物(如水稻)施用人畜粪便;因为缺乏年轻劳动力,使用农家肥受限,暂时还要多用油枯有机肥;自制酵素改良土壤(采集本地未受污染的植物制作酵素,稀释后浇施或根外追肥);将免耕技术(用大量秸秆残茬覆盖地表,将耕作减小到保证种子发芽即可的深度)从水稻逐步推广到旱粮作物、蔬菜和水果;如此等等。[12]

在该村现场座谈会上,笔者专门就“生态种植会不会使耕地肥力没有后劲”的问题请教了农技干部、村干部和老农。他们的结论是,该村生态种植的一系列“以地养地”措施只会使耕地越种越肥,而不是相反。其实,蒋高明的理论研究和他的“弘毅生态农场”试验也支持这一结论。

当然,更重要的还是,在传统农业地区,尤其是那些号称“粮仓”或“鱼米之乡”的地区,我们祖先采用传统耕作方法耕种几千年后留给我们的都是非常肥沃的耕地。不像现世我辈,极有可能会给子孙后代留下一片片被“五大害”毒化的贫瘠土地。实际上,这种情况已经发生。有些地方已经出现了“什么庄稼都种不活”的土地,甚至有农民“深耕1米”,想埋掉那些“有毒泥土”。

其实,在笔者看来,规模化种植与绿色生态种植是两种对立的农业生产方式。

“现代农业”的标配是规模化种植,其构成要素可以用下式表述:

所谓“科技手段”包含了许多没有经过严格科学论证,更没有经过时间检验的“科研成果”。急急忙忙商业化只不过是为了缓解食品缺乏或者赚钱,比如,生长激素增产技术、转基因食品技术等等。

“现代农业”的这个公式显示,在规模化机械作业的条件下,不可能使用农家肥,不可能利用“生物多样性” 治虫防病,相反,它不得不大量使用化肥、杀虫剂和除草剂,并且,其使用量有越来越多、越来越滥的趋势。

有农业专家论证了化肥与农药的“密切关系”:原本在植物生长的土壤里有一个菌丝体网络系统,“这些菌丝体帮助植物吸收土壤中的水分和营养物质,特别是微量矿物质,其效率可增加上百倍”。“用了化肥后,植物会得这样那样的病”,原因就在于,化肥破坏了植物的菌丝系统,使植物无法抵抗病虫害,所以,使用化肥后不得不使用农药,而农药会进一步杀死菌丝系统,造成恶性循环。[13]

土壤是农业赖以存在的基础,但“现代农业”对土壤的破坏史无前例。它一方面造成土壤肥力递减,使耕地越种越瘦弱,病虫害越来越严重;另一方面,造成土壤严重污染,例如,化肥农药摧毁了土壤的微生物系统,导致土壤沙化或板结,同时,化肥农药都含有相当多的重金属,这是土壤重金属污染更为普遍的来源。

所以,化肥本质上是对土地的掠夺性利用。被规模化种植(现代农业)弃耕的土地往往板结、坚硬,土地肥力耗尽,农业生产力所剩无几。目前没有相关数据说明,如此弃耕的土地需要大自然多少年的“造化”,才能恢复其耕地属性。

相反,绿色生态种植是经过数千年农业实践检验、可持续发展的农业生产方式。它以“生物多样性”为核心,以虫治虫,用综合手段治虫防病,并且使用传统农家肥,“以地养地”,实现耕地永续利用。

进一步,我们可以看到,选择规模化经营还是小农作业,实际上就是选择了两条不同的农业发展道路。规模化经营以“剥夺并消灭小农”为条件,对人口众多的国家来说,其规模扩张越广,社会危害性越大,因为,它必然造成大量小农破产、造成大量依附于城市的“贫民窟”式贫民。与此相反,绿色生态种植、小农作业能够大量吸纳劳动力,只要农产品价格不被人为压低(这既是工业化和城镇化的前提条件,也是农业萧条、农村衰败的根本原因),农业人口就可以安居乐业,城市人口也可以远离有毒有害农产品,吃上健康放心食品。(当然,这还需要一系列条件,后面将会谈到。)

三、绿色生态农业只能与适度人口规模相适应

如前所述,弘毅生态农场、双河村和“特供”种植基地的实践以及农业专家的理论研究都说明,拒绝化肥农药的绿色生态种植完全可以替代石油化学农业而不减产或少减产,然而,在“人口高位运行”条件下,中国还是没有办法承受因为拒绝动植物激素、抗生素和农膜所产生的肉蛋奶菜粮的“减产效应”。

在养殖业,用不用激素和抗生素的产量差别巨大。例如生猪的产量比约为(3~4)∶1,家禽约为(8~10)∶1。

纵观最近几十年中国农业的演变史,我们能够清晰地看到两条“线”,一条“线”是,随着总人口逐渐进入高位(1970年过8亿、1982年过10亿、2005年过13亿),杂交稻、化肥、农药、农膜、激素、抗生素先后进入农产品生产领域,农产品产量因此逐渐走高;另一条“线”是,农产品品质和安全性逐渐走低。杂交稻虽然平均增产20%左右,但其“口感”远不如常规稻,而常规稻又不如产量更低的优质稻“口感”好(农业专家告诉我,生长周期越长、产量越低,稻米品质越好);用化肥种出来的粮食、水果、蔬菜,其“口味”普遍较差;凡与农药沾边的食品,包括粮食、果蔬和水产品,其安全性都有问题;凡是用激素、抗生素喂大的家禽家畜水产品和使用激素的果蔬,不仅安全性有问题,口味、品质也较差;最后,总人口刚过10亿,中国近海渔业资源便因为过度捕捞而几近枯竭,著名的四大渔汛一一消失,大多数渔民无鱼可捕,于是海产品悄然变成了海水养殖品(参见第6章)。

可见,中国的人口增长与中国食物的品质和安全性呈现负相关性,即总人口越多,食物品质和安全性越低。

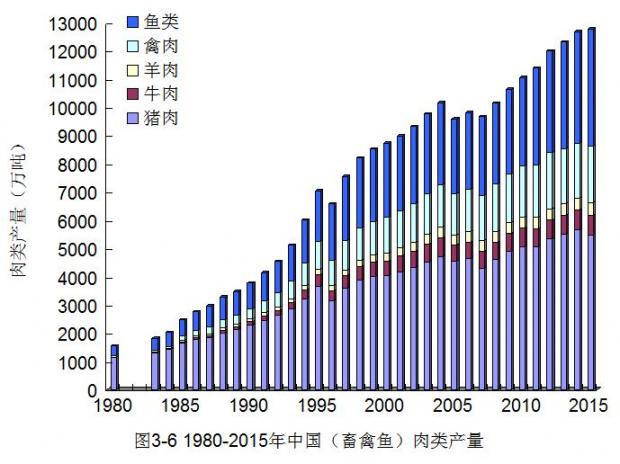

如今,中国的食品消费结构已经发生了根本性改变,国人的肉类(包括家禽、家畜和鱼类)消费已经占据了食品消费的“半壁江山”(见图3-6)。2014年,中国粮食消费量中超过一半用作饲料[14]。更为一般的数据是,“我国粮食消费量中,口粮消费约占30%、饲料用粮约占40%、工业用粮约占20%、种子和新增储备用粮约占5%、损耗浪费等约占5%”;“预计未来饲料用粮将达粮食消费总量的50%左右”[15]。这也就是说,中国有半数粮食在激素、抗生素等现代养殖技术的“协助”下被转化成为肉蛋奶和水产品。

资料来源和说明:(1)数据来自历年《中国统计年鉴》;(2)国家统计局的肉类产量统计包括猪牛羊肉和禽肉的产量,鱼类统计在水产品项目中;(3)图中禽肉数据为近似值,它等于肉类产量减去猪牛羊肉产量,与《国际统计年鉴》的禽肉数据相近。

图3-6显示,2015年,中国畜禽肉类和鱼类的总产量是1985年的5.2倍。其中,猪、牛、羊、禽肉分别占畜禽肉类总量的63.6%、8.1%、5.1%、23.2%,其产量分别是1985年的3.3、15.0、7.4、12.1倍;鱼类占畜禽鱼总产量的32.4%,是1985年的7.5倍。这些数据说明,如果全面停用动物激素、抗生素,那中国的畜禽鱼肉类产量将会萎缩到1980年代中期的产量水平。

显然,全面推广绿色生态农业(包括种植和养殖业)所发生的“减产效应”是14亿中国人口承受不起的。因此,本书的一个结论便是:绿色生态农业只能与适度人口规模相适应。不要忘记,中国总人口1970年过8亿、1982年过10亿,那时的食品基本上还算是绿色生态食品。

欧美国家“疯牛病”的启示:

1985年4月,医学家在英国工厂化饲养的牛身上发现了一种新病,次年将其定名为“疯牛病”。随后,疯牛病迅速蔓延,波及许多欧美国家。

后来的研究发现,疯牛病是由朊病毒(prion)引起,并可通过喂食含有该病毒的动物骨粉传播。

牛原本是食草动物,以植物为食,不会去吃动物,更不会吃同类。

然而,在工厂化饲养牛的场合,为了加速肉牛生长,让牛多长肉,人们喂牛吃所谓的“动物性蛋白”饲料,这类饲料是由废弃的家畜肉、内脏(下脚料)和骨头制成,业内称为肉粉、骨肉粉。

牛是反刍动物,吃下去是植物需要经过“反刍”,即第二次“咀嚼”才能够消化。牛、羊等反刍动物在其演化过程中,因此进化出四个胃(瘤胃、网胃、瓣胃和皱胃)来消化植物。

牛羊如果被强行饲喂掺杂了“动物性蛋白”的饲料后,其肠道内微生物群落便会发生改变,上述四胃的协同工作将出现紊乱,最终导致免疫力下降,容易受到病毒感染。此时,若再遭遇含有prion病毒的“动物性蛋白”饲料,牛便会感染疯牛病。[16]

事实上,进口骨头和动物遗体用来喂养家畜,这是欧美许多国家多年来的做法,而疯牛病正是通过这样的途径传播到欧美各国。

对公众来说,坏消息是,疯牛病是一种人畜共患疾病,至少,人类食用被污染的牛肉会感染疯牛病。

可见,疯牛病也是“现代病”。它源于现代养牛业喂食“动物性蛋白饲料”这样一种荒诞饲养方式。为什么要给食草动物强行喂食“动物性蛋白饲料”?因为牛肉消费需求高涨。为什么牛肉消费需求高涨?因为战后欧美国家人口增长较快。

在一些发达国家,同样存在人口过快增长的问题。例如,与1950年相比,1990年欧洲人口增长了31.3%,加拿大、美国的人口分别增长了101.4%、60.2%。[18]

在这种背景下,当人口对牛肉的消费总量超过了牛自然生长所能够提供的牛肉总量之后,人类就会违反牛的自然生长规律,采取各种自以为是的方式干预牛的自然生长过程,使牛快速生长,以便向市场提供更多的牛肉。而所有这些“自以为是的增肉方式”(除“动物性蛋白饲料”外,还有动物激素、抗生素、精神药品……),都没有经过严格的科学论证,至少没有经过人类自己长期实践的检验,因此,几年、几十年后出现食品安全问题具有必然性。

上述结论可以推广到所有肉类蛋白质供给模式,包括所有的家禽家畜和水产品人工养殖。

这一结论从肉类供给的角度说明,绿色生态农业(包括种植和养殖业)只能与适度人口规模(见第1章第4节)相适应。

人类要想生活得安全、健康、绿色、环保,就需要自我约束,将人口总量控制在适度人口规模以内,以保证自己的生存环境能够长期保持绿色生态条件。

中国是一个畸形发展的社会。一方面,耗费大量宝贵资源生产了大量有毒有害食品;另一方面,又在主流社会的引导下形成了令世界震惊的享乐型、浪费型消费模式。富豪精英们动辄几千上万元一桌餐是享乐,平民百姓一餐吃下来剩菜半桌是浪费,但也是享受。而其实,那满桌的食物都有太多的有毒有害成分。

在理论上,减少食物浪费就可以减少食物生产量,从而可以减少食物中的有毒有害成分,提升食物品质。但现实是,中国做不到这一点。为什么会这样?这需要太多笔墨才能说透,笔者计划在《假说:破解中国增长模式之迷》一书中详细讨论。

四、绿色生态农业的真正意义

笔者在考察中看到,双河村村民从全面生态种植中受益颇多。一是农产品品质大幅提升,村民吃上了绿色生态健康的食品。二是一系列绿色生态剩余农产品都卖出了好价钱,例如常规稻大米的价格提升了4倍。三是村民的种植劳动是健康的,他们不再因为喷洒农药而受到毒害,这明显减少了患病的概率。四是环境明显改善,水质、空气逐渐好转,土壤里又有了蚯蚓,昆虫种群逐渐恢复平衡,虫害明显减轻。五是全面生态种植大大提升了村民的“幸福指数”。笔者与该村村民交谈,他们认为自己吃得比城里人健康,再加上水好、空气好,身体更健康,其“自豪感”油然而生。笔者看到,该村村民参与社区活动的积极性大增,干群关系明显改善,其面貌焕然一新。[19]

然而,显而易见的是,双河村全面生态种植的成功经验不可能在全国推广,因为,前面已经论证,在14亿人口大国,全面绿色生态种植养殖“恐怕连半数国人也养活不了”。以双河村为例。该村500余户,1700多人,大多数劳动力外出打工;耕地面积约1980亩,人均耕地1.15亩,其中,水田300亩,人均不足0.2亩。粗略估算,由于人多地少,在全面绿色生态种植的条件下,该村目前能够提供给社会的剩余农产品不会超过20%。

正因为如此,14亿中国人口现在还不得不主要依靠“现代农业”去养活。尽管本书将“现代农业”的一系列弊端、危害陈述得如此清楚明白,但目前也只能如此。这便是中国“人口高位、超高位运行”条件下,历史的无奈。

在上述背景下,目前,绿色生态农业仍然具有非常重要的现实意义,笔者想,这可以从以下几方面说明。

第一,在有条件(主要是远离城市、工业区且没有外来河流污染)的农村地区,尤其是生态环境尚好的山区,可以像双河村那样有组织地实施全面绿色生态种植,这可以让村民、山民过上绿色生态健康的生活。

由于生态种植需要更多的劳动力,而生态农产品又有更高的价格,因而可以吸纳更多的劳动力就业,这可以吸引打工“游子”回村就业,“空巢”家庭有望减少,农村和农业的衰败有望被遏制。

但是,不能期望绿色生态种植能够解决农民增收的问题,其主要原因还是人多地少,人均绿色生态农业资源太少的缘故。不过,它能够在有限地区恢复农民山民低成本、绿色生态的传统生活方式,这无疑具有非常积极的意义。

笔者曾在双河村考察报告的结语中写道:我们许多人,尤其是一些地方官员和主流学者,就是看不得农民、牧民、山民的低成本、绿色、生态的传统生活方式,总认为他们落后、保守、不开放;总想把这些低成本传统生活方式“赶尽杀绝”,以便把他们纳入自己的所谓“现代化”、“城镇化”的“宏伟规划蓝图”之中。殊不知,这是非常错误的。因为,从根本上说,他们这是轻视人类丰富的创造力,无视人类文明多元化,并明显带有某种非常恶劣却又难以言说的偏执和狭隘(其背后往往暗藏私利);他们骨子里把“美国式现代化”看成是发展方向,把高楼林立看成是“现代化”的标志,把汽车拥堵看成“现代生活方式”,其结果便是今天的现实,“资源严重超载透支,环境严重污染,生态持续破坏”。

然而,关系根本的基本法则是不容破坏的:正像生物多样性是自然界的基本法则一样,人们生活方式的多样性也是人类发展的基本法则。[20]

前几天,笔者认识了一位山区农民。他向我介绍了他们的幸福生活:他们村有100多户人家,他家有五六十亩地,200多亩山林。他们种粮、种菜、养畜禽,生活富足。只是前些年现金收入少,但这两年山林里的经济林木成材,可以轮流砍伐出售,每年可以卖10多万元。几年前,他们村所在地被市里规划为水源保护地,全部山民将要迁出。这位山民告诉笔者,即使耕地被征用,人迁出去,但依靠那200多亩山林,他们家依然可以生活得很好。

第二,全面实施绿色生态种植的农村地区能够有效恢复生态环境,增加中国环境后备容量。

笔者在《人口困局》出版后的后续研究中曾将中国环境污染的严峻现实概括为[21]:由于“人口高位运行”和经济高速增长,中国目前已经出现城乡全面、立体污染的严重局面,这意味着,中国环境的后备容量已所剩无几,中国环境治理事实上已经缺乏“战略纵深”,缺乏“战略回旋余地”。在这种局面下,环境治理最终是赶不上环境污染速度的,因此,中国的环境只能长期维持“局部有所改善,整体在恶化”的局面。

但是,如果在有条件的农村地区,尤其是边远山区,有组织地实施全面绿色生态种植养殖,那可望在许多流域(尤其是小流域)的源头地区恢复绿色生态环境,这无疑会增加中国环境的后备容量,对于遏制严重水污染无疑会有非常积极的意义。

实际上,近些年,许多地方政府出台的水源地保护法规,都明确规定,禁用农药、化肥、激素。例如,《成都市饮用水水源保护条例》[22]规定,在水源一级保护区内,禁止使用农药和化肥,禁止畜禽养殖(这等于禁激素和抗生素)。

第三,由于人多地少且环境严重污染,绿色生态农业资源已经非常有限,所以绿色生态种植养殖所能够提供的剩余农产品非常有限。从全社会来看,除了从事绿色生态农业的农民以外,恐怕只有极少数城镇人口能够从中受益。

由于绿色生态农产品稀缺且价高,于是有人便想利用“现代农业”生产手段去扩大绿色生态种植,比如,使用机械化耕种,通过公司化、规模化经营,等等。但是,前面已经讨论过,这种深深打上了“现代农业”烙印的惯性思维与绿色生态种植理念格格不入。

例如,虽然绿色生态种植并不排斥农业机械(一般应小型化),但拒绝大规模机械化耕种方式;绿色生态种植也需要资金投入,需要金融扶持,但是拒绝非农产业资本下乡,拒绝侵占农民利益的公司化(如“公司+农户”),拒绝排挤小农并力图消灭农业家庭经营的土地规模经营。而且,绿色生态种植所遵循的“生物多样性”和“以地养地”基本原则都与“现代农业”不相容。

绿色生态种植的上述基本原则和要求,是“现代农业”及其大型机械化耕种、公司化、规模化经营完全无法实现的。从根本上说,“现代农业”只能依靠“六大害”支撑,而与绿色生态农业无缘。

推而论之,在中国“人口高位运行”结束之前,绿色生态种养殖只能提供非常有限的绿色生态农产品给城镇居民。这也就是说,对于14亿中国人来说,真正的绿色生态食品事实上已经成为一种“奢侈品”。与一般奢侈品不同的是,这种“奢侈品”主要由从事绿色生态农产品生产的农民享用。

第四,对于绝大多数城镇人口来说,绿色生态农产品可以作为一种美好的理想,并寄希望于遥远的未来。人还是需要希望的。至于这些人口的现实食品供应,那恐怕还是只能依靠“现代农业”提供浸润“六大害”的农产品。这是“没有办法的办法”。

当然,从理论上说,在“现代农业”和绿色生态农业之间还有一条“中间道路”,例如,在种植业增加农家肥,并采取生物治虫防病措施,减少化肥、杀虫剂、除草剂和激素的使用量以改善农产品品质。但这条“中间道路”荆棘丛生,其困难程度甚至超过了纯正绿色生态农业。一则,增加农家肥需要增加农业劳动力,需要外出打工的游子回村,这需要调整农业与非农产业的利益关系,需要调整一系列三农政策,这难乎其难。二则,采取生物治虫防病措施往往需要与生态环境形成“互动”,本质上需要生态环境的改善,但这与中国环境“局部好转、整体恶化”的大趋势相悖。三则,“中间道路”本质上与官方提倡的城镇化、土地规模经营相左,这更增加了付诸实施的难度。最后,好像与许多重大事情一样,“中间道路”往往只存在于理论与理想中,而与实践和现实无缘。

——————————

中国大困局(专题)系列文章第3单元:食物

◎绿色生态农业的现实意义

◎分辨绿色生态的“味道”

参考文献(略)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号