中国大困局(专题)系列文章(1-1b):

《人口困局》作者 李尚勇

【导读】中国今天的命运,即人口过渡膨胀、资源严重透支、环境日益恶化的一系列严重后果,在50年前的那个“20年”就已经注定,无可更改!

建国前20年中国人口过度膨胀的制度原因可以分为微观和宏观两方面。

一、个人消费品配给制度对人口增长的刺激作用

在微观、个体方面,个人消费品配给制度(尤其是食物配给制度)对中国人口增长有明显的刺激作用,这尤以农村为甚。

1950—1970年,中国乡村人口的比重均在80%以上[1],这意味着,在这个“前20年”,中国人口的过度膨胀主要由农村人口的过度膨胀所决定。

改革开放前(1979年以前),中国实行计划经济,最为普遍和长期的状况是,个人消费品供给不能满足国民的基本生活需求,于是,个人消费品配给制度便成为社会分配制度的核心,其中,食物配给最甚。因为国民普遍“吃不饱”,所以,食物配给成为个人消费品配给制度中的重中之重。

当年,国人的肉蛋奶消费比例极小,主要食物是粮食(如大米、小麦、玉米、土豆、红薯、高粱、荞麦等等),而粮食的淀粉多,脂肪和蛋白质少,所以,虽然人均粮食消费量比现在还多,但仍然营养不足,老觉得“饿”。

在“人民公社体制”下(时间在1958—1985年,但1980年前后已开始解体),土地归集体所有,社员集体劳动,农产品由集体分配。在国家的高统购政策下,相当一部分农产品必须上交国家(包括农业税和国家征购),剩余部分由集体分配给农户家庭,而这些实际参加分配的农产品基本上仅相当于农村人口的生存资料。因为食物匮乏,为了保障农村人口的基本粮食需求(俗称“基本口粮”),中国农村的可分配粮食一般按“人六劳四”分配,即按人口数量平均分配粮食总量的60%,再按劳动贡献(即工分)分配其余40%。1963年以后,有些地方按人口数量平均分配的“基本口粮”比例甚至高达70%。显然,家庭人口越多,分配的食物便越多。

有研究者提供的农村“第一手”资料显示,农民期盼家庭人丁兴旺、劳动力多,以便从集体多分食物和现金。而那些孩子多且年龄小、家庭负担重的家庭,往往“把劳动力多(分配亦多)的家庭看作值得自己效仿的榜样”,其结果便是多生孩子。[2]

笔者的青少年时代家住一小镇,与农民近距离接触,非常了解农村和农民的真实状况。笔者掌握的第一手资料与上述情况完全一致。

此外,还有一个原因对农民多育具有更为直接的作用,即农民多生孩子的短期和直接目的是为了增加大人的食物尤其是粮食的消费量,以缓解饥饿问题。因为2、3岁以下孩子的粮食需求量比较少,其分配的“口粮”可以补贴大人的粮食消费不足。有专家感叹说,在集体化时期“糊口经济”状态下,村民“把自然状态下人口生育的潜能发挥到了极致”[3]。

中国主流人口学家对中国农村人口膨胀的经济机制也有类似的论述:“农村分配制度使孩子从出生第一天起就为家庭带来实惠的收益:口粮、蔬菜、柴草燃料、自留地、宅基地、紧缺工业商品的购买票证(工业卷、煤证、布票等)”,而“孩子对这些实物的实际消费远远低于分配的数额”;在多子女家庭中较小孩子的衣服用品等都可以从姐兄那里“继承”,从而“节约了抚养费用”。孩子七、八岁时,就可以给家里做“帮手”,协助家长照料猪牛羊。“随着年龄的增加,孩子为家庭提供的劳务也越来越多”。对农民来说,“子女的经济效用(效益)令他终生受益”;“如同储蓄一样,抚养孩子的成本是储蓄的本金,从储蓄第一天起,就可得到利息,以后利息越来越多,(且)大大超过本金”。“可以说,正是子女抚养成本与子女经济收益之间强烈而巨大的反差,有力地支撑了长期高居不下的农村生育率”。[4]

此外,有关学者还研究了农村集体所有制对农村家庭生育意愿的影响。他们认为,“集体所有制关系下的农民家庭比个体小农经济下的家庭更富有刺激人口增长的机制”。因为,小农家庭人口增加受限于该家庭所拥有的土地面积,而集体所有制下的农村,农民家庭人口增加,不仅获得了劳动力(工分增加),而且按家庭人口分配的所有资源和消费品都增加了。[5]在这种体制下,“抚养孩子的主要经济负担(实际上)由家庭转移给了集体”,其“结果就是农村家庭的普遍多育”[6]。应该说,这种经济制度层面的影响更为深刻持久。

与农民、农村类似的情况也发生在城镇居民身上。1980年代以前,中国的城镇居民,都是按家庭人口配发生存所必需的个人消费品,如粮油肉布等等基本生存资料都实行严格的“票证供应制度”,即购买这些物品时,除了付钱,还要交上票证。如买粮,既要钱又要粮票,甚至买馒头也要粮票。在体制内,职工工资虽然有高低,但粮油肉布等却严格按家庭人口发放“票证”。

很明显,这种以家庭人口配发个人消费品票证的制度,对城镇人口也产生了同农村一样的高生育效果。人口越多,票证越多;孩子越小,小日子越容易过。以至于有些人多家太穷的家庭,会拿出部分票证(如肉票)去换钱,以便度过难关。人口多的城镇家庭拿粮票换农民的鸡蛋,在当时虽然“违法”却很平常。

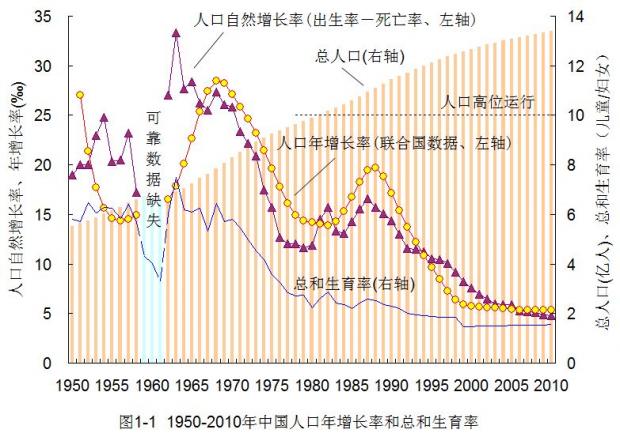

图1-1显示,如果将中国的“人口自然增长率”(出生率-死亡率)数据作“平滑”处理,便可以得到联合国的“人口年增长率”数据。联合国数据剔除了年度统计数据的“异常”波动,更能显示中国人口“前20年”的增长特点。

“前20年”人口增长的“中国特色”是:因为战争结束,中国社会的动荡结束,人们有时间、有精力生育孩子,中国人口增长率迅速上升至高位(27.0‰);随后,随着“补生”意愿实现,人口增长率很快下降至1956年的14.4‰;“三年大饥荒”之后,主要因为个人消费品配给制度(尤其是食物配给制度)的刺激作用,短短几年,人口增长率便迅速从“负增长”飙升到1968年28.5‰的高位;此后,因为1970年代“温和”计划生育,人口增长率下降到1982年的13.9‰。(见图1-1)

二、农业政策极其制度对人口增长的刺激作用

在宏观、整体上,中国的农业政策极其制度安排对农业人口增长有明显的刺激作用。

建国“前20年”,“人多力量大”一直是中国鼓励生育人口政策的指导思想。其间,虽然也有过零星、暂时的反思,但是,1960年前后对著名人口学家马寅初的一次次猛烈批判,将所有类似的怀疑、犹豫,都扼杀在萌芽状态。(见本章第1节)

在今天,笔者的学术专著、文章、博文,甚至个人学术网站,从来就没有被封杀过,这便是我们社会的进步。一个能够包容不同思想的社会,有可能避免错误、改正错误,至少,可以为改正某些错误提供些许机会。

建国前30年,是中国工业化主要依靠农民和农业进行资金积累的时期。当初,中国工业基础薄弱,没有办法依靠自身的积累去推动工业化进程,所以,唯一的办法就是向农民和农业伸手,而且,一直到1990年代中后期,中国的工业化积累主要都是由农民和农业提供的。

对此,经济理论界有多种算法:比如,1953—1978年,国家通过“工农业产品剪刀差”从农民那里拿走的财富,相当于同期农业净产值的50%,约9495亿元。再如,到1980年改革之前,城市工业的资产总值约9800亿元左右,而通过剪刀差从农民、农业那里提取的原始积累大约在7000~8000亿元,即大约70%~80%的工业资产(表现为国有企业),主要来源于工农产品剪刀差[7]。

如果再算上通过人民公社“平调”和农业税费,那农民和农业对工业化积累的贡献就更大了。正因此,笔者在《人口困局》一书中主张,“以国有经济作为全国养老基金缺口的最后保障”,以保证农民和农民工的基本养老。[8]

在计划经济时期,国家通过工农业产品“剪刀差”的形式,从农民那里拿走了数额巨大的建设资金(这集中表现于国有经济的形成、积累、发展、壮大),在理论上,这形成了国家对农民的负债。由于几十年来通货膨胀和资产增殖,这一逐年累积的巨大债务已经很难用今天的货币进行计量。但可以肯定的是,国家对这一时期的农民养老负有不可回避的责任和义务。这既是今天全体农村老年居民享受国家普惠式养老金的理论基础,也是未来以国有经济补充全国养老金缺口的理论基础。(《人口困局》第295页)

在上述制度、机制条件下,农民、农业为城市、工业提供资金积累,主要是通过为城市、工业提供农产品(主要包括粮食、肉蛋奶、油料和工业原料如棉花)的形式实现的。这些往往侵占了农民“必要劳动”的“剩余农产品”,成为当年城市生存、工业发展的基础。

城市人口扩张和工业发展都需要越来越多的农产品,国家和农民也因此以增加农业总产量为目标。在计划经济条件下,农业生产(而不是农业经营)不计成本、价值,不以增加农业总产值为目标,因此,农业领域不存在“劳动力饱和”的问题。为了获得更多的“农业剩余”(实际是“农产品剩余”),国家和农民都愿意投入更多的劳动力。例如,农民欢迎并支持几千万知识青年“上山下乡”,就是因为,他们是“天上掉下来”的劳动力(因国家对知青有些补贴,他们都带着些许资金),可以增加农业总产量。再不济,还可以开荒增地,向荒山、沙漠要粮。历史事实也的确如此。

此外,农作物的自然生长周期决定了农业生产劳动力投入的波动性、周期性,从而形成所谓“农忙”、“农闲”的劳动力使用特点。虽然,“农闲”时劳动力大量闲置,多数农民处于“半失业”状态,但“农忙”时,农业劳动力却严重短缺。正因此,国家每年都要组织大量的机关干部、城镇职工、学生、甚至军队支援“农忙”,各地人数动辄成千上万人。

在不计生产资料和劳动力投入、不核算经济成本,只追求农业总产量的情况下,上述“农忙”缺人的“假象”,很自然“转化”成上上下下(宏观和微观、国家、村社和农民)增加劳动力的认识和动力。这种认识和动力,从宏观上刺激了农村人口的高生育率。

正因此,主流人口学家也认为:“仅从人口角度看,中国农业发展道路本身就强有力地支持了人口的增长,因为‘人多’导致‘粮紧’,而‘增粮’又必须要‘增人’。”[9]

农村人口一出生便有一份“口粮”,达到一定年龄便自然进入生产领域,领一份报酬(农业“自然就业”政策),这成为农村人口转化为农业劳动力的制度“润滑剂”。

三、“前20年”形成的人口总量决定了中国之命运

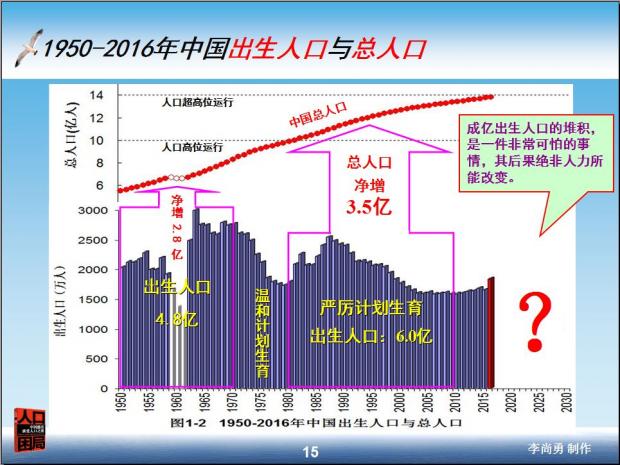

官方统计数据显示,1950年中国总人口5.5亿人,建国“前20年”中国总和生育率平均6.1(除开全国性饥荒那3年),最高7.5,一共出生4.8亿人,减去死亡人数后,20年净增2.8亿人,1970年总人口达到8.3亿。(见图15)

要命的是:这个“前20年”形成的这一人口总量(8.3亿人),决定了中国未来“人口高位运行”超百年的格局,这一人口过度膨胀的格局在随后百年内不可能更改。尽管1970年代以后实施温和、甚至严厉的计划生育政策,中国总人口过10亿、过14亿,早已是“板上钉钉”的事情。

并且,由这一人口格局所决定的中国人口与资源环境的紧张关系,会随着时间的推移愈加严峻,且不会缓解,更不可能逆转。中国今天的命运,即人口过渡膨胀、资源严重透支、环境日益恶化的一系列严重后果,在50年前的那个“20年”就已经注定,无可更改!

* * *

延伸阅读(一)

2016年12月,有关部门发布了最新的“人口发展规划”(2016—2030),其人口目标是,全国总人口“2030年达到14.5亿人左右”[10]。照此计算,2010—2030年,中国人口增量为1.09亿人;假定这20年死亡人口为1.97亿人(因为2010—2015年年均死亡人口为969万人[11],这里假定2016—2020、2021—2030,年均死亡人口分别为970万、1000万人),则这个20年,出生人口为3.06亿人(出生人口=人口增量+死亡人口),年均出生人口1531万人。

可见,即便2016年以后的年均出生人口(1531万人)比2000年以后出生人口的“谷值”(2006年1589万人)还要低,2010—2030年堆积的出生人口也会超过3亿人。(见图15)

虽然,这一波出生人口高峰究竟会将中国人口趋势推向何种方向还有待观察,但有一点却是肯定的,即如果这是一个错误,那将是一个犯错就没法改正的“人口棋局”!

看看那个“前20年”所“铸”成的人口趋势就知道,成亿出生人口的堆积(在今天1700万出生人口的水平上只需要5、6年),是一件非常可怕的事情,其后果绝非人力所能改变。也许,历史又到了一个“20年后看严重后果”的节点,但历史已经没法再给我们民族一个“1980年代”那样的机会了。

延伸阅读(二)

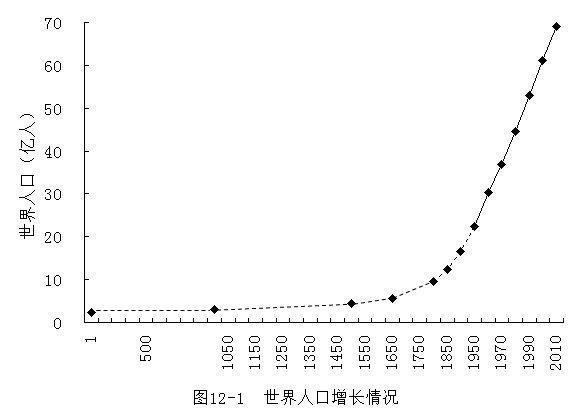

20世纪70年代以前,世界各国的领导人和大多数人口专家显然对发展中国家人口增长的“潜力”缺乏想像力,对这一“潜力”对于世界总人口的影响也缺乏想像力。当几十年后,世界人口增长以惊人的指数曲线形态真实地呈现在人们面前,世人方才“大梦初醒”。(见图12-1)

公元初年以来,人类花了1500多年时间才使世界总人口翻了一番。从1804年开始,人类花了123年(1927年),才将世界总人口从10亿增加到20亿,此后,又花了33年(1960年)将总人口增加到30亿。然而,总人口从30亿增加到40亿(1974年)仅用了14年,从40亿到50亿(1987年)用了13年,从50亿到60亿(1999年)仅用了12年。2011年,世界总人口超过70亿。

由于人口统计的高难度,人口数据,包括抽样数据、普查数据和预测数据,都很难准确,更不要说精确。所以,在客观上,人口数据只能大致反映人口发展趋势。当联合国预测并宣告“地球总人口将在

与1999年富有象征意义的世界第60亿人口出生时该新生儿照片铺天盖地的庆祝相反,在2011年世界总人口达到70亿人时,联合国却刻意避免选择1名类似的新生儿作为这个里程碑事件的标志。联合国有关官员对这一转变的解释耐人寻味,他说,“我们需要的是反思而不是庆祝”。[12]

——————————

中国大困局(专题)系列文章第1单元:

◎《建国前20年人口过度膨胀的制度原因》

[1]国家统计局:《中国统计年鉴(1990)》表3-1,中国统计出版社。

[2]郑卫东:《集体化时期的分配制度与人口生育》,《开放时代》,2010年第5期。

[3]郑卫东:《集体化时期的分配制度与人口生育》,《开放时代》,2010年第5期。

[4]翟振武:《中国农村人口增长的经济机制(1949-1979)》,《人口研究》,1991年第4期。

[5]翟振武:《中国农村人口增长的经济机制(1949-1979)》,《人口研究》,1991年第4期。

[6]郑卫东:《集体化时期的分配制度与人口生育》,《开放时代》,2010年第5期。

[7]世纪大讲堂:《温铁军:中国城镇化与现代化》,凤凰卫视,

[8]李尚勇:《人口困局》,中国经济出版社,2014年1月,第293-296页。

[9]翟振武:《中国农村人口增长的经济机制(1949-1979)》,《人口研究》,1991年第4期。

[10]中国国务院:《关于印发国家人口发展规划(2016—2030年)的通知》,国发〔2016〕87号,

[11]国家统计局:《中国统计年鉴2016》,中国统计出版社。

[12]安德鲁•杰克(英):《联合国:高生育率危及增长》,何黎译,FT中文网/新闻与分析,

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号