李尚勇(现实制度问题研究者、独立学者、两部“制度困局”作者)

【导读】在整个地震系统的在岗官员中,像赵卫国这样几十年着迷于监测仪器研发、热衷于群测群防、热衷于地震短临预测,并且还如此“不安份”,敢于自作主张发布临震预警“救人”,明显是个“异类”。几年后,赵卫国被调离地震部门,平调了一个太平职位,离开了他心爱的地震预测岗位。地震系统也因此而失去了它最为优秀、最为称职的一位领导干部。

在众多地震地质科学家的支持和帮助下,本书找到了大地震临震预报的有效途径,从而彻底颠覆了“地震不能预报”的主流观点。

著名地质学家刘小汉研究员,地震预报一线地震学家郑大林研究员,分别为本书作序,并对本书有颇高的评价。他们认为:若能满足本书理论框架的技术和制度条件(在书中表述为“一系列技术条件和与之配套的一系列制度条件”),那么,在现有科技条件下,利用现有地震预测技术,完全有可能实现大地震的临震预报。

笔者在《〈大地震临震预报的曙光〉作者:致高级专家和政治家》一文中谈到了人类文明史上的这一“疮疤”:

从1543年哥白尼巨著《天球运行论》出版算起,“地心说”被科学颠覆已经475年。不过,哥白尼的“日心说”并没有因为出版而马上被主流社会所接受,相反,“地心说”仍然是主流学说。甚至一直到17世纪开端,布鲁诺还因为宣传并且坚持“日心说”而被宗教裁判所判为“异端”,烧死在罗马鲜花广场。而罗马教皇宣布为布鲁诺平反,则是在近400年后的1992年。

民间地震预测专家赵卫国对该文的点评是:“地震不能预报”就是当代“地心说”!

赵卫国从事地震短期和临震预测研究近40年,多次正确预测了7、8级大地震。

本文主要摘录整理自《大地震临震预报的曙光》第6章第2节。

(一)

地下的一些岩石或矿石,可以由于氧化还原作用、岩石颗粒的吸附作用和地下水的渗透扩散作用等形成微弱电场,这被称为自然电场。通过探测自然电场而去勘探找矿的方法叫做自然电场法。

1966年,在邢台地震的余震监测现场,中国科学家首次将自然电场法用于预测地震,由于效果显著,从而成为当时群测群防广泛使用的一种地震短临预测方法。因为自然电场法监测装置结构简单,成本低廉,比较适合群测点自制使用,所以被人们亲切地称为“土地电”(意为“土”地电)。

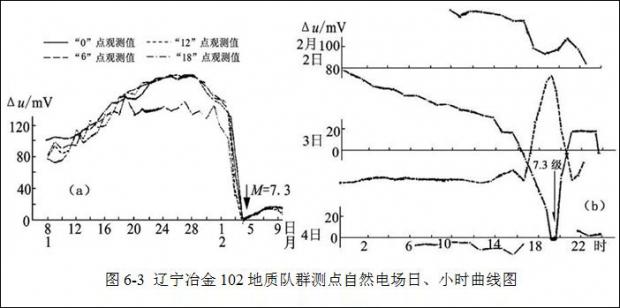

在1975—1976年,有5个地方政府(2个省级、3个县级)发布了5个6.7~7.8级大地震的临震预报,取得了非常出色的减灾实效。在这5个实现临震预测预报的震例中,“土地电—自然电场法”功不可没。例如,海城地震前,在辽南地区,距震中

1975年海城7.3级地震当天,辽宁冶金102地质队领导便是依此信息采取紧急避险措施,他们虽然地处烈度Ⅸ度区,房屋严重破坏,但1000多名职工家属无一伤亡。

然而,因为唐山大地震漏报,中国地震预报体制逆转(由半封闭转向完全封闭),“地震不可预报”取代“地震可以预报”成为地震部门的指导思想。

1975—1976年临震预报成功的5个震例说明,由总理周恩来制定的“以预防为主、专群结合、土洋结合、依靠广大群众”的地震工作方针是行之有效、切实可行的。但因为体制逆转,这一工作方针被主流科学家有目的、有计划地逐步予以否定,其突出表现就是,名义上“清理”、实际上全面“清洗”了群测群防。

“清理”的突破口是主流科学家对“土地电—自然电场法”的所谓“机理研究”,其结论是“绝大多数土地电观测的是极化电位差”,“土地电仪器不具备严格的科学仪器准备条件”。由此,中国数万群测点的“土”仪器,主要是土地电、土地磁、土地应力、土倾斜等,全部彻底地被“清理”干净了。

为什么下此狠手?因为,既然“地震不可预报”成为地震部门的指导思想,那群防群测时不时上报短临预测信息,就是给地震部门“添乱”,而消除这种“烫手山芋”的最好办法,便是铲除它所赖以生存的土壤。

(二)

令人深思的是,就在国内封杀“土地电—自然电场法”的同时,国外地震学家却开始重视它,随后,他们取得了重大研究进展。希腊雅典大学3位学者用自己姓名的第一个字母将经过他们改进的“土地电—自然电场法”命名为“VAN”方法,他们认为,对地下自然电场的无人工电源直接测量,是监测地震的最好方法之一。

1993年3月,希腊皮尔戈斯市发生较大地震,造成4000多栋房屋倒塌,但震前市政府根据VAN研究小组的预测信息发布了“戒严令”,从而减少了人员损失。戏剧性的是,震前该临震预报遭到“国家防灾委员会”的公开批评,斥责其“完全没有科学根据”。此前,1988—1993年,类似否定VAN小组预测预报的事件共有4次,但其中3次发生了预期地震。

皮尔戈斯地震后,“VAN”地震预测方法得到希腊政府的正式承认,此举甚至促使希腊成为继中国之后又一个由政府组织地震预测预报的国家。

戏剧性的是,曾经普及“土地电—自然电场法”的中国,本来就是“土地电—自然电场法”大国,后来居然派人到雅典大学学习“VAN”方法。

更巧的是,笔者后来居然“巧遇”了这些出国学习者,因而感叹说,中国何须花这些冤枉钱出国寻师?

(三)

虽然自然电场法1980年代初在国内遭遇“寒冬”,但官方和民间、专业和业余,对自然电场法的研究及其实践从来就没有停止过。

例如,兰州地震研究所1989年研制成功“ZD9地电场仪”,首次实现了地电场的数字化观测,并先后在青海省祁连和甘肃省临夏、民勤等地投入试验观测。研制者后来提供的资料显示,该仪器采用了当时先进的微处理技术,由大规模集成电路和配套软件构成[②]。后来,国家地震局下属机构在“ZD9”的基础上,又研制了ZD

不过,在中国,真正首先解决了自然电场法监测干扰问题的是赵卫国主持研制的“SE系列”地电场监测仪。

据《陇南日报》报道,由甘肃陇南市地震局副局长赵卫国研制的“SE系列”地电场监测仪,于2010年5月入选上海世博会高科技产品参展目录(这是唯一进入上海世博会的地震预测高新设备)。(在此之前,中国地震局曾特批SE地电场监测仪参加2003年国际地震仪器与紧急救助设备技术展。[④])

由赵卫国主持的甘肃陇南市微电地震研究所(其前身是甘肃文县地震研究所,1980年赵卫国是文县地震局的技术员),从1980年代开始进行地电场地震预测方法的研究。经过长达30年的科研创新和观测、预测、跟踪实践,他们终于研制成功具有自主知识产权的“SE系列”地电场监测仪。

文献资料显示,“文县地震局从1981年开始,利用赵卫国研制的‘超低频电脉冲信号地震前兆仪’坚持进行地电场的观测”[⑤]。由赵卫国本人提供的资料显示,1980年文县地震研究所开始利用“多道装置”开展地电场观测,1985年研制出第二代排除观测干扰的仪器。

2000年,“SE系列”地电场监测仪通过了甘肃省科学技术厅组织的省级鉴定。鉴定结果显示,其成果达到国内先进水平,其独特的信号识别、抗干扰技术和K值技术具有世界领先水平。[⑥]

“SE系列”地电场监测仪最大的特点是,它能够有效排除自然电场法监测中的各种干扰信号,并剥离出来自震源区的自然电场异常信号。

2004年的文献资料显示,国内赵卫国等人研究的自然电场法抗干扰技术与前述希腊雅典大学“VAN研究小组”的多道不等极距方法有类似原理。该方法的基本原理是:在采用多道长、短电极距的自然电场监测装置中,自然电场的信号在长、短电极处所产生的电位变化相差不大,并且表现出相同的特征;而电极的极化电位差在长、短极距上的差别却很明显,可以据此排除干扰;其它干扰信号也可以用长电极距或超长电极距予以排除。[⑦]

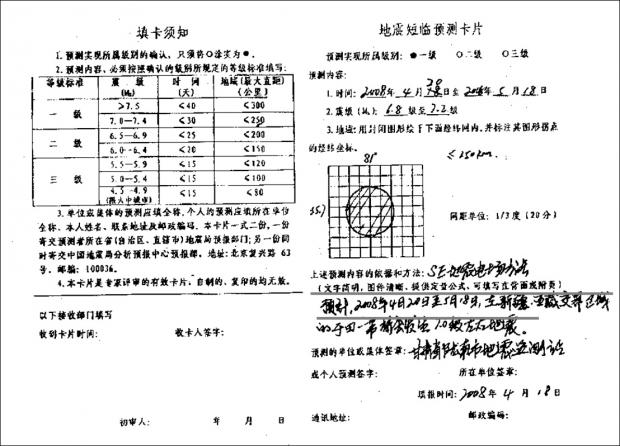

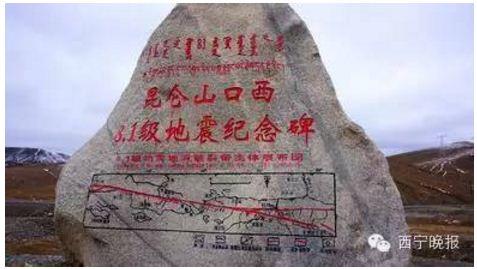

多年来,赵卫国及其研究团队,采用“SE系列”监测仪器,较好地预测了国内一系列中强地震。例如,2001—2003年,他们填报了4次书面预测卡,较准确地预测了四川甘孜6.0级地震、四川盐源5.0级地震、云南大姚6.2级地震和昆仑山口西8.1级地震。后者受到了中国地震局的表扬和奖励。[⑧]

笔者从其它文献资料中看到,由于经费原因,对自然电场非常敏感的甘肃文县地电场观测台在连续观测20多年后于2003年停止观测[⑩],而该观测台正处于“5•12”大地震的有效监测范围之内。这应该是赵卫国等人地点预测失误的一个重要原因。

汶川大震第二天,国家地震局负责地震预报的官员打电话给赵卫国说,“你那个预测太可惜了,地点偏了,但还是很有意义”。

不过,在笔者看来,时间准确、震级偏小0.8级——这已经是非常出色的大地震短临预测了。

在本书的理论体系中,对于一个(组)仪器、一种方法(手段)或者一个研究者(团队)来说,只要有一个地震要素预测正确,就算是“预测成功”或者“成功预测”。因为,在“大地震临震预测预警”的一系列组织体系中,“在大地震预报预警相继满足必要条件和充分条件的情况下”,任何一个地震要素的精准预测,都将大幅度提升大地震临震预报预警的整体水平。

不加区分地苛求个案预测必须同时具有地震三要素,如要求填报地震三要素具全的“预测卡”,这正是主流预测至今仍在坚持的错误。

* * *

“5•12”大震后的8月初,赵卫国根据监测异常数据预测到,陇南与四川交界附近地区有一个6级左右地震即将发生。由于监测数据比较可靠,前兆异常突出,时间紧迫,且出于“救人第一”的愿望,他毅然决定超越地震预报“红线”,不走程序,直接向下面的2个县书面通报震情,同时电话通知了与四川交界的6个乡镇。

预期强震很快就发生了。那是汶川地震的一个6.2级强余震,震中在川甘交界附近,是距离陇南最近的一次强余震。由于当地群众有所防范,虽然房倒桥塌,但没有人员伤亡。

事后,省地震局责令赵卫国写检讨,他也只好如实说明情况。好在最后还是不了了之,毕竟,“救人第一”的减灾实效在圈内人所共知。

在封闭型制度条件下,“宁可漏报而不误报”已是常态。整个地震系统被“治理”得乖巧温顺,无棱无角,四平八稳。笔者走访地震部门与其现职官员职工交流时,发现他们忌讳、禁忌太多,想与他们谈点真话很难,很多时候真像搞“地下工作”。

因此,在整个地震系统的在岗官员中,像赵卫国这样几十年着迷于监测仪器研发、热衷于群测群防、热衷于地震短临预测,并且还如此“不安份”,敢于自作主张发布临震预警,明显是个“异类”。

几年后,赵卫国被调离地震部门,平调了一个太平职位,离开了他心爱的地震预测岗位。地震系统也因此而失去了它最为优秀、最为称职的一位领导干部。

* * *

(以下内容是本书出版编辑期间,笔者应出版社的要求,增写九寨沟地震的内容,意外得到的信息。当然,所有细节都经过严格推敲。)

就在本书出版编辑期间,

陇南市区距震中约

在此之前,

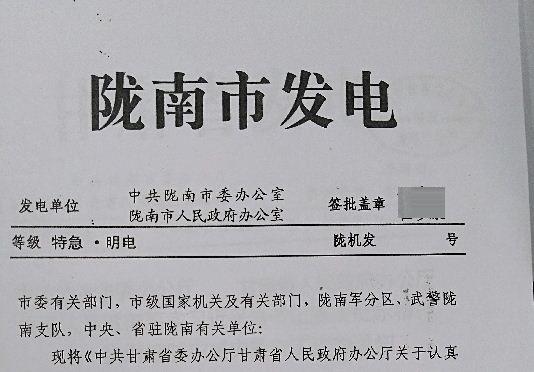

该市主要领导对此高度重视,并于18日通过“两办”以转发上级文件的名义,向有关单位和部门发出了明传电报,要求各地各单位“抓好防灾减灾救灾工作落实”。(

上述震情,赵卫国一方面以民间地震预测组织的名义上报市领导参考;另一方面给国家地震局负责地震预报的官员发了内部短信,并于

其实,结果都在意料之中。赵卫国没有办法撬动国家地震局短临预测预报这艘大船,直到大地震发生,他也没有见到国家地震局领导。

大震发生后,国家地震局例行召开了几次紧急(加密)会商会。该局新班子打破惯例,破天荒邀请赵卫国以基层一线专家的身份参加了两次会商会。在后一次会商会上,赵卫国一一展示了相关数据图表,详细介绍了九寨沟地震前后的监测情况。新任局长在会商后的简短讲话中,对邀请基层专家参与会商给予肯定。

事实上,国家地震局的监测仪器没有办法监测并产生赵卫国团队的这类微观监测数据,他们的监测系统就不是以临震预报大地震为目的。

(纸质媒体刊用,请与作者联系)

参考文献(略)

微信公众号(“李尚勇说困局”)将发表与该书有关的一系列文章,并将陆续发表《解读本书背后的真相(系列)》,详见下面部分预告。敬请关注阅读。

—————————————————

《大地震临震预报的曙光》系列文章

—————————————————

—————————————————

《解读本书背后的真相(系列)》

—————————————————

《本书作者“跨行打劫”需要什么样的学术素养?》

《本书中的民间地震预测专家赵卫国》

《本书被迫删除的第7章》(订阅)

《中国科学家成功预报海城地震的真正原因》

《1976年4个大地震成功实现临震预报的真正原因》

《揭开唐山大地震漏报的终极迷底》(订阅)

《汶川大地震漏报的制度原因和技术细节》

《几十来一系列大地震漏报的技术和制度原因》

《公开地震信息的社会风险问题辨析》

《大地震临震预报预警的有效途径》(订阅)

《谈谈民间群测群防的制度改进方式》

……

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号