李尚勇(现实制度问题研究者、独立学者、两部“制度困局”作者)

【导读】今天是

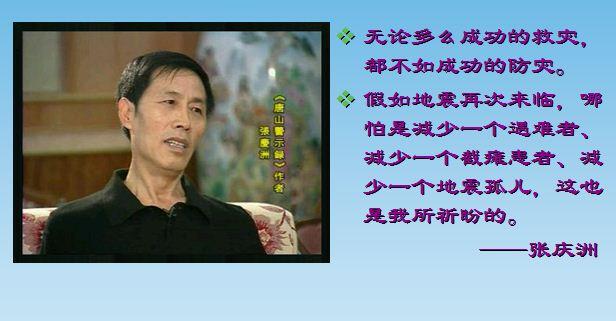

张庆洲这个名字是人类地震预报史上的一个标志,18年前,他的《唐山警世录》一书还原了1976年“7·28”唐山大地震漏报的历史真相。他告诉人们,在技术上,唐山大地震是可以预报的,并且唐山群测群防监测网的那些佼佼者,还曾经声嘶力竭地一次次告急,而且,青龙县几乎是在基于同一震情信息的基础上实现了临震预报,47万人“无一震亡”。

在他生命的最后时刻,他还惦记着《唐山警世录》的修订再版……

正是在这一天,《唐山警世录》作者、唐山作

事情来得太突然,我完全没有思想准备。这些天,我一直在计划,准备明年3、5月去唐山看望庆洲,与他长谈。几个月前,我对他说,我们虽然交往多年,但还是缺一次深入的长谈。庆洲兄深以为然。其实,我还有更重要的事情相托。

当日,庆洲儿子用他父亲的微信,给我发过来他父亲去世的消息。噩耗传来,不胜悲痛!也遗憾终生!

(一)

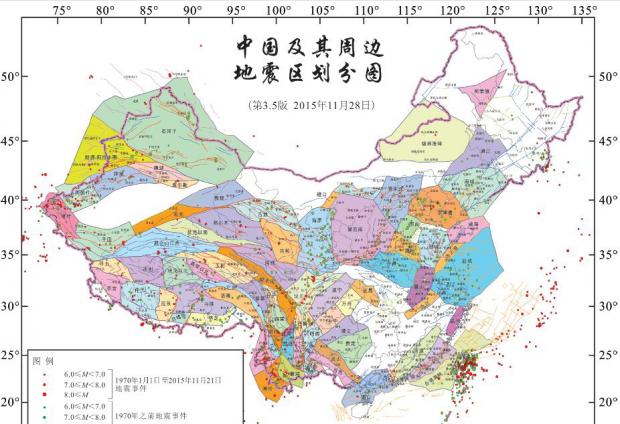

张庆洲,这个名字,在中国地震危险区,尤其是那些已经发生了大地震的地区,恐怕是家喻户晓。中国是多地震国家,除开地震危险区,剩下的国土已经不多。

图片来自:秦四清等:《中国大陆某些地震区主震事件判识(Ⅰ)》图1,《地球物理学进》,2015年第6期

我与庆洲兄相识于2008年的汶川大地震之后。

那个8级大震造成的惨烈伤亡,震惊了世界,也震醒了我。我明白了,防震减灾,尤其是防大震减少人员伤亡,再怎么强调都不过分。只有死到临头,才知道此前的防震工作没有做好。(例如,唐山地区“防震领导小组”7名领导成员全部随24万人一起震亡;北川县“428名干部遇难”。)

随后,我读到了庆洲兄的《唐山警世录——7.28大地震漏报始末》一书,书中披露的大地震漏报细节令我吃惊不小。凭着多年制度研究养成的制度敏感性,我发现了中国地震预报制度的体制弊端及其严重危害。于是,我将弊端丛丛的地震预报制度纳入了我的“现实制度问题研究”之中,并且,义无返顾地开始了中国地震预报制度的研究工作。

在专家们的帮助下,我很快就找到了

唐山作家张庆洲耗时3年,采访了大量当事人,还原了1976年“7·

的确,国家地震局

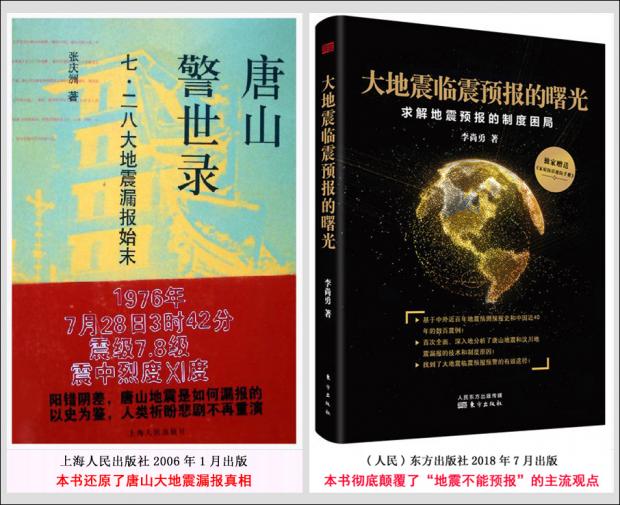

2005年,《唐山警世录》首发于《报告文学》5月号增刊;2006年1月,上海人民出版社正式出版,印数两万册。尽管该书引起海内外关注,主流媒体也没有缺席(如《人民日报》予以报道且评价很高),但有关方面和有关部门还是执意将其封禁。当时,尚未发货的一万册被“封存”。

当年7月,“封杀事件”被香港媒体曝光;8月,香港星克尔公司出版《唐山警世录》繁体中文版。[1]

今天我知道,这种“封杀事件”是“封闭型地震预报制度”的产物,而随着互联网越来越发达,以及我们社会进步,这种“封杀事件”再难重现。事实上,“封存”的结果,是使更多人阅读了这本书,也让更多人了解到“唐山大地震漏报真相”。

对我的研究来说,庆洲兄的《唐山警世录》就是“开山斧”。没有他提供的史料细节,便没有我的《大地震临震预报的曙光》一书。

人民出版社没有缺席地震领域的两个重大事件

(二)

因为没有没有临震预报,7.8级大地震震中位于唐山市区,后果非常严重:“(它)造成24.2万多人死亡,16.4万多人重伤,7200多户绝户,3800多人截瘫,4000多儿童成了孤儿”[2]。

张庆洲是唐山作家。1976年,庆洲兄还是一个“文艺青年”。

从此,无论走到哪里,“只要看见和大姐长相相似的齐耳短发的漂亮女人,我的目光总要追逐着人家,一直追逐到很远很远……”[3]。

对“唐山大地震”刻骨铭心地痛,伴随庆洲终生,尤其是,当他得知,在技术上,唐山大地震是可以预报的,并且唐山群测群防监测网的那些佼佼者,还曾经声嘶力竭地一次次告急,而且,青龙县几乎是在基于同一震情信息的基础上实现了临震预报,从此(2000年),他就再也没有放弃过。

2005年,在煎熬5年后,《唐山警世录》终于首次发表。2008年的汶川大地震,让《唐山警世录》走进了千家万户。

作为中国作家协会会员,中国报告文学学会会员,庆洲兄创作了众多文学作品,其中,相当一部分是地震和唐山地震题材。他的邮箱名是“ts1976728”,他的手机尾号是“1976”,足见“唐山大地震”在庆洲兄心中的份量。

(三)

唐山大地震32年后,震级更大的汶川8级地震爆发,虽然震中区人口密度并不高,但仍然有超过8万人震亡。一再发生大地震漏报,伤亡人数接近甚至超过50万人(依官方不完全统计汶川、玉树、芦山和鲁甸4个地震伤亡人数),这令庆洲兄深深不安。

汶川大震后,庆洲的创造主题紧扣防震减灾。他多次对我谈到,哪怕多一个人看到他的作品,多一个人因此而受益,并能够在未来大震中幸存且避免伤残,他都会感到欣慰。

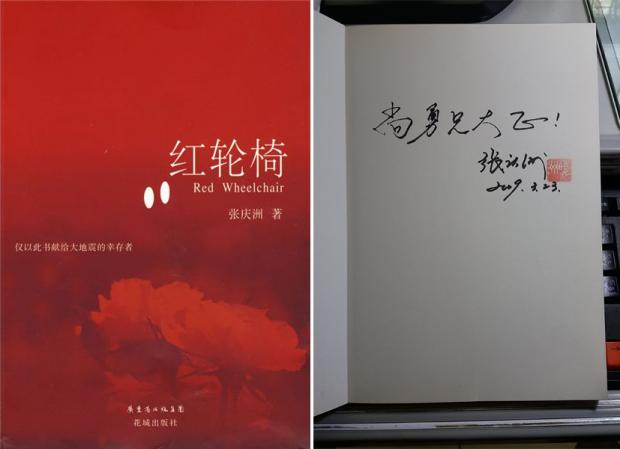

2009年1月,他出版了小说《红轮椅:谨献给大地震的幸存者》(花城出版社)。3月,他给我快递过来该书的签名本。

《红轮椅》的视角是大地震的伤残截瘫人群,这缘于唐山大地震造成了3800多人截瘫,而本来他们中的许多人是可以避免截瘫遭遇的。

我读完《红轮椅》后给庆洲兄写下了如下文字:

庆洲:

您好!

昨天晚上,我看完了你的《红轮椅》。当我合上那红色的封面,时钟正好12点。

我鼻子酸酸的,好像有泪,但最后泪水没有流下来——这就是我看完最后一页的真实感受。

……

如你所言,《红轮椅》是“第一部描写地震截瘫人群的小说,第一部描写当代无性婚姻的小说”。这是一个相当好的题材,而且你也相当出色的达到了你的目的——你为我们讲述了一个荡气回肠的故事。开卷之前,我已有所期待,放下小说,我久久难以入眠,小说里的人物一个个在我眼前晃动。小说结尾处理得非常好,江心平毅然离开了周小凡,将小说的意境大大提高——现实就是如此残酷。如果将小说改编成电视剧,那一定能够热播。你的小说叙述问题的深度,刚好可以改编为剧本。

……

(四)

庆洲兄:您好!

久没联系,近来可好?

我的书稿第7稿还剩下最后一章,快要大功告成。所有的理论问题都已经解决。这一稿质量大为提升,并已形成理论体系。我想,只要不耍……、弄……,我的理论,主流地震学界“用理论”是驳不倒了。完稿后,我就要想办法对付……了。不过,现在看来正式出版的概率较大。

完稿后(约有35万字),我会发一个副本给你先睹为快。

……

庆洲兄回信说:

明年是唐山大地震40周年,祈盼大作早日出版,告慰数以十万计无辜横死的冤魂……

告慰冤魂、关怀生者(幸存者),寄希望于大地震临震预报预警减灾救人,这便是庆洲兄这一时期的主题,也是我们共同讨论的主题。

他阅后回信说:

尚勇好!

大作匆匆拜读了,刚读完,头昏脑涨的。

本应细细研读的,可出版社编辑等着看《幸存者说》,实在是着急了(但不一定出版)。(即《幸存者说:唐山警世录续篇》)

我觉得,《大地震临震预报的曙光》提出了一个中国地震界,乃至决策者无法绕过去的大课题,并且从根本上给出了解决问题的方法——如何走出“制度困局”。本来,在正常的语境下,出版社应该出版,中国地震局应该好好研究。因为,我国是一个多地震的国家,下一次大地震的脚步声越来越近。很遗憾,弄得我们还跟做贼似的。

你的谨慎是对的,可能和我当年出《唐山警世录》一样。

但我坚信,你的这部书一定会出版,为什么?一个病人不可能永远讳疾忌医。一剂良药就在这摆着,宁可一天天等死不成?何况不是一个人,而是成千上万的鲜活的生命!

这部书改变的,可能不仅仅是地震预测制度困局,还令人联想到其他的制度困局……

随后半年、一年、一年半、两年,我与庆洲兄都在讨论该书的出版之艰难。

庆洲兄:您好!

用了半年时间,我完成了书稿第8稿,并且算是定稿了。

这一稿,受益于几位地震地质科学家的帮助,我重点修订了书稿中的有关历史细节。

由于我拿到的史料比较多,而且有些当事人对同一事件的观点冲突(这反映了你说的“水太深”),所以,我采取了一个策略,即保留基本事实,舍弃有冲突的细节,尽可能地还原历史真相。由于我这些年接触了太多的资料,有些分辨力(知道谁在说假话——非常遗憾,实际上,有些重要当事人,因为不同原因,都说了些假话),最后成稿,即我的历史描述,基本上各方都能够接受。更重要的是,这样做,无损于历史真相,无损于基本事实,并且,由你确定的唐山大地震漏报的基本性质,再次得到确认。

正因为我厘清了历史真相,所以我可以对你说,你的《唐山警世录》堪当“一份弥足珍贵的历史史料”的评价(当时人民日报的评价)。将来,只需要修改个别无足轻重的细节,就可以再版。

再次感谢你,为我国的地震预报史、也为我提供了弥足珍贵的历史细节!没有你的《唐山警世录》,就没有我的《求解地震预报的制度困局》一书!

书稿第8稿正好在5.12那天完成,我有感而发,写了点东西,发在财新网,你可以去看看:《纪念“5.12”汶川大地震10周年》。

最近这些天,我就是寻找出版社,谋求正式出版。不过,太困难。你与出版社编辑打交道比较多,帮我看看,有没有可能为这本书找到一个好编辑。拜托!

如果不行,我准备先出版中文繁体版,或者非中文语种版本,比如英文、日文版。你说呢?

随后,庆洲几次来信说:

这部书无疑倾注了你大量的心血,称你为严谨的学者不过分。

当下,逆淘汰相当严重,我不得不说出版很难。

……

好朋友就得如实相告。当下情形不乐观,但不会永远这样。我以为我们的书稿是对社会公众有益的,是真正的“正能量”,出版只是时间问题。我们已经尽力了,这不是我们的悲哀。

我也在寻找更好的途径,一旦有出版意向的出版社或出版商,我会马上告诉你的。

(五)

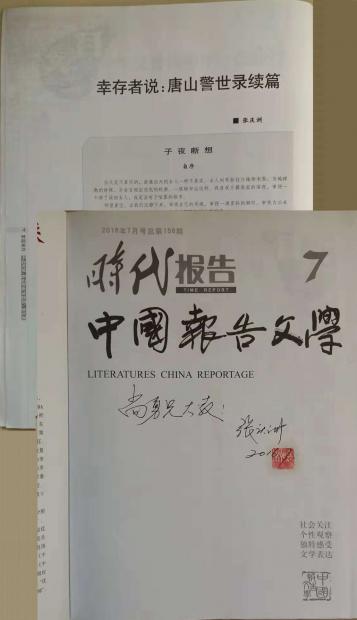

唐山大地震40周年了,我写了本《幸存者说》。以

一个月后,《幸存者说:唐山警世录续篇》由《中国报告文学》(2016年7月号)刊发。庆洲兄很快寄过来“签名本”。

我花了几天时间读了这个“唐山警世录续篇”,并给他写信:

庆洲兄:您好!

我刚刚看完了你的《幸存者说》,很有感触,准备写一篇书评,题目就叫《防震减灾的又一部力作——〈幸存者说〉书评》。书评的主题就是“防震减灾”,准备作为唐山大地震40周年的纪念文章发表。

本来,我的书稿首次全面揭示了唐山大地震漏报的技术和制度原因(其中的技术原因,地震界40年也没有真正搞清楚,包括***、***等当事的科学家在内),我应该在40周年纪念日公布这一研究成果,这应该是对这场大劫难最好的纪念。但是,因为目前书稿的出版还不明朗,我暂时不方便提前披露这一研究内容。当然,如果香港那边有进展,我将择机公布。

这样一来,我就想为纪念日另外写一篇纪念文章,而你的大作正是好题材。既为你呐喊,也为公众(非官方)防震减灾出力。(关于你的大作,我想对你说的话都在该文内,就请以后看书评吧。)

随后,在唐山大地震40周年纪念日,我将为庆洲兄《幸存者说》写的书评《唐山大地震的深刻教训:防震!减灾!》发在了财新网。

2018年5月,签订出版合同一年多以后,《大地震临震预报的曙光》一书出版再次面临险局。无奈之下,在汶川大地震10周年纪念日前夕,我只能将上述书评发在我的微信公众号:李尚勇:《唐山大地震的深刻教训:防震!减灾!——读张庆洲《幸存者说》有感》。

* * *

因为该书评以“防震减灾”为主题,我曾将其投稿给了几家期刊报纸,但最终没有刊物接受,为什么?因为,在“极端封闭的地震预报体制”条件下,出版界“心有余悸”。看看他们同行的一次遭遇吧:

2013年“4·

在地震预报体制改革坚冰难以打破的情况下,《重庆青年报》的这一“壮举”,客观上为推进封闭型地震预报制度改革起到了非常积极的作用。但因为体制格局依旧,《重庆青年报》随后便受到了来自“有关部门”的巨大压力。有所谓“阅评员”在“阅”过《简史》后“评论”说,该报的上述专题报道“形成了舆论误导”。

为了辩明是非,《重庆青年报》收集历史资料撰写了“答辩报告”送有关部门。为了帮助该报“过关”,笔者撰文《我国地震预报的辉煌和尴尬历史岂能抹掉?》[5],送“有关方面”澄清事实。该文一方面用史料数据正面回答了“阅评员”有关“《简史》来源于小说、网络和民间传说,与事实严重不符”的指责;另一方面,说明了笔者通过人民日报《内参》报送中央领导参阅的《改革封闭型地震预报制度》[6]一文的写作由来,并附上了原始文稿(该文稿由“中国改革网”发布在我的专栏里[7])。

如此这般的折腾以后,《重庆青年报》总算“过关”了。

但笔者没想到的是,该报的当事副主编没能“过关”。本书第8稿完成后,笔者联系这位副主编方才得知,因为策划《47年简史》,他背了一个“处分”。他现在“已离开媒体,自主进行互联网创业”。

笔者心有不安,这位有担当的媒体人付出的代价太大。

(六)

我的书稿杀青后,花了近一年时间,在国内、香港和台湾的出版社走了一大圈,但本书份量太重(太叛逆),始终没人敢出版或者愿意出版。最后,朋友介绍了人民出版社学术编辑部主任,正式出版之门终于打开了。

这是有责任有担当的编辑和他的出版社,我对他们充满了感激之情。那些对本书寄予厚望的地震地质科学家得知消息后,直呼“太好了!太不容易了!”不在圈内,你不知道这有多难。然而,出版之路仍然艰难险阻。最后,为了减少阻力,我只能舍去了整个第七章。

也就是这个电话,庆洲兄告诉我,基于进一步的深入采访和原始资料收集,他从2016年开始的《唐山警世录》修订再版工作,现在有了重要进展。他计划以 “7·28”唐山大地震发生时刻为界,将再版的《唐山警世录》分为上下两卷,以他的视角叙述唐山大地震的全貌。上卷为“唐山大地震漏报始末”,再现“唐山是如何一步一步走向毁灭的”;下卷“幸存者说”从大地震爆发开始写起,他要告诉人们“悲剧不仅仅是地震直接造成的,更多的是人类本身的恐惧、茫然、无措,以及不能恰当有效的自救和互救造成的”。他说,对于上卷,他有“重要补遗”,比如,唐山大地震震级和伤亡人数的疑幕、唐山主要群测点短临预测的具体方法和预测过程、等等。他认为,“这几个‘重要补遗’对于中国灾害史甚至世界灾害史来说,都是相当重要的问题”。

鉴于国内出版难度太大,庆洲兄准备先去香港出版界寻找机会,并认定了一家很有学术出版名气的出版社。(我正好曾经查询考察过这家出版社,并与他们打过交道,后来便把编辑部的联系方式告诉了他。遗憾的是,他们没有达成出版共识。)

我宽慰庆洲说:我们的社会正在进步,若我的书最终能够正式出版,那你的《唐山警世录》也有修订再版的一天。

(七)

我们讨论了本书出版后应该怎么做。我们的结论是:最重要的还是要想办法,促进地震局改进制度,搞试点,抓住大地震,临震预报预警,救人。庆洲说,“咱们的终极目的是‘人的生命高于一切’”。

拿到书号后,原来预计6月底7月初可以正式出版上市,但到了9月底仍然没有消息,于是,

我们这次谈话的重点还是唐山大地震的一些历史细节。最后,庆洲告诉我,他放弃《唐山警世录》分上下两卷出版的计划,还是准备单独出《唐山警世录》的修订再版。我表示赞成,因为《唐山警世录》已经是人类地震预报史上的一个特定事件和标志。

因为分辨他的话语有些困难,我当天便录下了我们的通话,想静下来用耳机仔细听。但奇怪的是,等我后来去整理录音文件时,发现这天的录音只有我们俩的最后一句对话:庆洲,我要上公交车了,有些嘈杂听不清楚,要不我们等会儿再联系。/好、好,好的。/再见!/好,再见!

没有想到,这便是我与庆洲兄的最后一次通话。

回家看微信,庆洲有一个留言:“大作收到!高兴!待细细研读。”

此后,我忙于写作有关“解读”文章,并不时通过微信将文章发给他。这期间,差不多一个月没有他的任何消息。我将其理解为,他在“细细研读”。

一直到

我整个人都蒙了……他的话在我的脑海中回荡:

庆洲兄,我们的心是相通的,你所祈盼的,也是我要努力的。

2018年12月1日于钟山斋

参考文献(略)

附录:

张庆洲(

他的主要纪实文学作品有:《唐山警世录——7.28大地震漏报始末》(上海人民出版社2006年1月、香港星克尔公司2006年8月出版繁体版)、《幸存者说:唐山警世录续篇》(《中国报告文学》2016年7月号)、《青龙抗震奇迹考》(《瞭望东方周刊》)、《生命的细节》(《中国作家》杂志);主要小说有:长篇《震城》(百花文艺出版社1996年2月)、中篇《折箩》(《中国铁路文学》杂志)、短篇《鸟的》(《作品与争鸣》杂志)、长篇《红轮椅:谨献给大地震的幸存者》(花城出版社2009年1月);此外还有《草民》、《今夜无雨》等作品散见于各报刊杂志。

微信公众号(“李尚勇说困局”)将发表与该书有关的一系列文章,并将陆续发表《解读本书背后的真相(系列)》,详见下面部分预告。敬请关注阅读。

—————————————————

《大地震临震预报的曙光》系列文章

—————————————————

—————————————————

《解读本书背后的真相(系列)》

—————————————————

《本书作者“跨行打劫”需要什么样的学术素养?》

《本书被迫删除的第7章》(订阅)

《中国科学家成功预报海城地震的真正原因》

《1976年4个大地震成功实现临震预报的真正原因》

《揭开唐山大地震漏报的终极迷底》(订阅)

《汶川大地震漏报的制度原因和技术细节》

《几十来一系列大地震漏报的技术和制度原因》

《公开地震信息的社会风险问题辨析》

《大地震临震预报预警的有效途径》(订阅)

《谈谈民间群测群防的制度改进方式》

……

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号