李尚勇(现实制度问题研究学者、两部“制度困局”作者)

【内容提要】时下,地震部门所说的“地震预警”,实际上是“地震波报警”。如此逻辑错误有主观故意之嫌。本文的研究显示,在地震波报警时间越长越宽裕的地区,地震烈度往往越低,越不需要报警;真正能够受益于地震波报警的区域面积及其人群规模很小;而迫切需要提前示警的震中区及其附近地区,地震波报警又因为处于“盲区”而不起作用或者基本上不起作用。因此,“地震波报警”完全不能取代具有减灾实效的大地震临震预报预警。相反,故意把“地震波报警”说成“地震预警”,并且花巨资弄一个假的“大震预警工程”,这严重误导了国家防震减灾的基本思路,干扰了国家地震部门抓大地震预测预报的中心工作,也使国家对防震减灾的投入偏离了地震预测预报这个正确方向。

实际上,中国目前的科技水平、科技实力和地震预测方法,完全可以从技术上支撑起具有减灾实效的大地震预测预报(中国有一大批地震地质科学家都持这种看法)。笔者的《大地震临震预报的曙光》一书为利用这些技术和方法去实现大地震预报预警找到了一系列组织和制度条件,从而大大提升了实现大地震临震预报预警的现实可能性。如果本书的理论体系能够付诸实践(比如试点),地震部门便因此而有望从目前无比尴尬的处境中涅槃重生,再续大地震临震预报的辉煌。建议中国政府重视大地震预测预报工作,真正造福人民!

上述报道迅速在网上热炒,令许多人兴奋,但也有许多人询问:这个“地震预警系统”真的可以实现地震预警吗?本文就是为此询问而作。

许多理性之人提出这个问题本身,就说明,中国社会知识水平的提高,以及学术界、地震界的专业人士,是不容易被忽悠的。

首先,笔者在《明辨是非:“地震预警”一词的滥用应该纠正》一文中指出:中国学术界、地震界和国家地震部门,近几年将“地震波报警”说成是“地震预警”是一个逻辑错误。

地震波是地震破坏力的载体。地震波分为纵波(简称P波、快波)和横波(简称S波、慢波)两类,P波(快波)速度快(地壳中传播速度为5.5~

正是基于地震快慢波时间差的上述性质,早些年,各国科学家与政府机构合作研发出多套“地震波报警系统”,并在一些国家和地区应用。

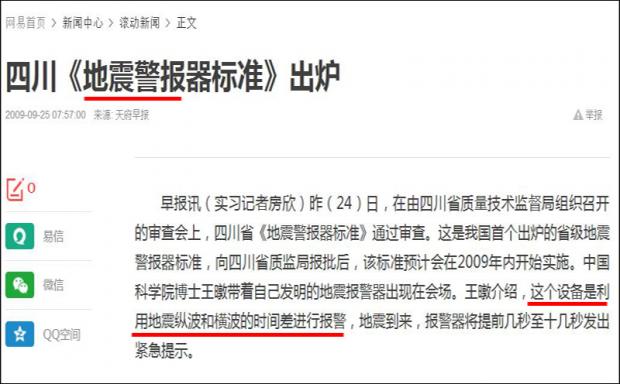

对于这类在地震发生后向公众示警的方式,各国都使用“地震波报警”或者“地震报警”一词。如今为中国地震部门提供“地震波报警”服务的企业,在早期提供的相关资料中,也使用“地震报警”概念。[2](参见下图)

其实,“地震预警”和“地震报警”在逻辑上很容易区分。“预警”意在“预”,即“预先提示”;“报警”意在“报”,即“报告”。“地震预警”,是在地震发生之前通过发布大地震或强震的临震预测信息(往往包含震级、地点和时间三要素)向人们示警;而“地震报警”,严格说叫做“地震波报警”,则是在“地震发生后、震灾发生前”利用地震快慢波时间差(往往只包含震灾的时间信息)向远离震中区的人们示警。

* * *

“地震波报警”的上述性质,决定了它的报警作用非常有限,而对震中区来说,实际上没有什么作用。

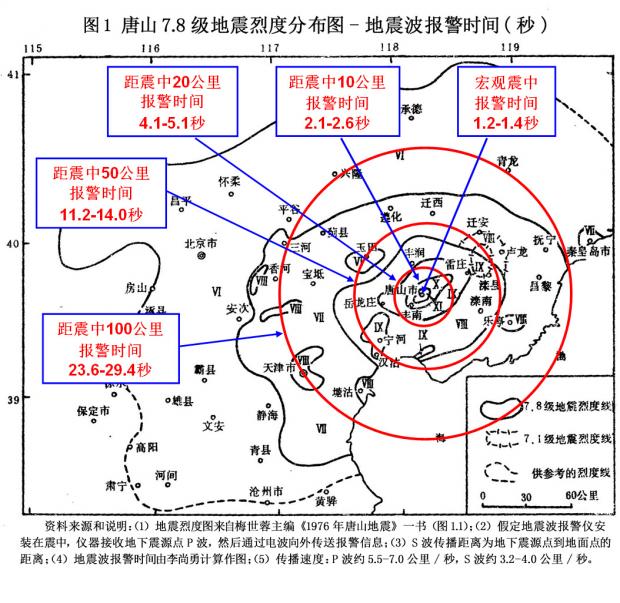

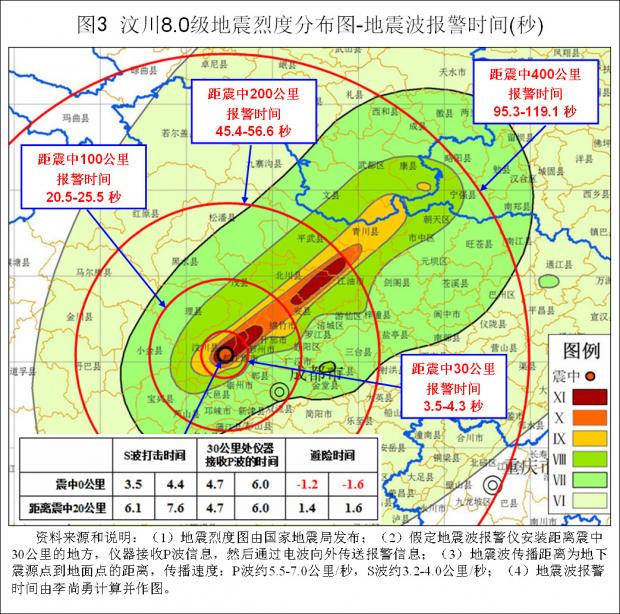

以1976年唐山7.8级地震为例。(其震源深度为

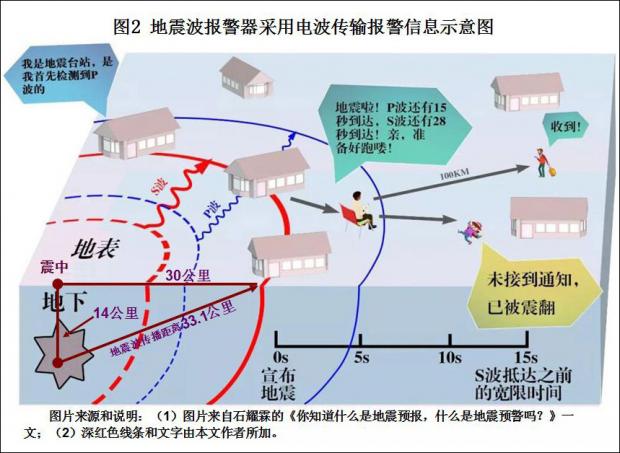

这里假定:地震波报警仪碰巧安装在震中附近,仪器接收P波垂直向上传播的信息,然后通过电波向外传送报警信息;忽略仪器处理数据延迟的时间;S波传播距离为地下震源点到地面点的距离(即以震源深度与地面距离为直角边所构成的三角形的斜边,参见图2)。

(1)快波(P波)从地下

(2)距离震中

距离震中

实际上,在距离震中

(3)距离震中30、50公里一线,地震波报警时间分别为6.4~8.0秒、11.2~14.0秒。10秒左右时间,勉强可以从二楼跑出去,但要从三楼跑出去,得身手矫健,行动敏捷,并且没有任何犹豫、迟疑(这个问题后文详述)。

虽然存在上述问题,但在距离震中30~

(4)距离震中

* * *

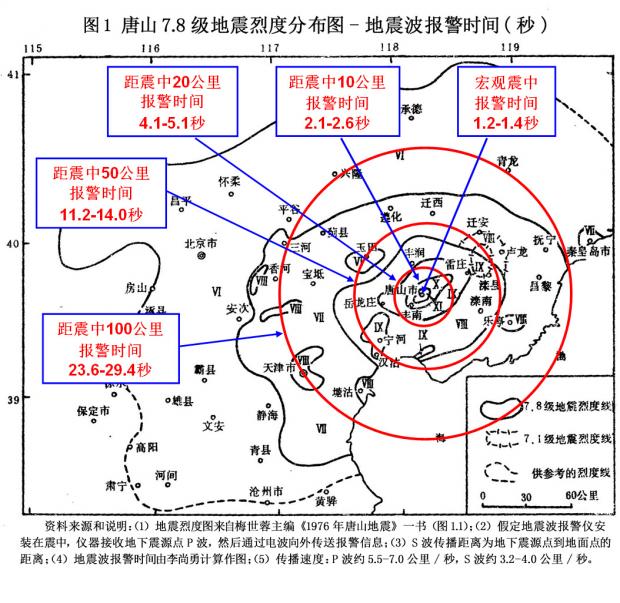

再来看汶川8.0级地震模拟地震波报警的情况。(其震源深度为

这里假定:地震波报警仪安装距离震中

(1)因为汶川地震的震源深度为

在震中,人们自身感觉P波而后遭遇S波打击的时间差为1.5~1.8秒。在距离震中

这也就是说,在距离震中

(2)在距离震中20~

在距离震中

显然,在震中区及其附近地区,“地震波报警”处于“盲区”,基本上无能为力。

(3)因为地震波报警仪可以利用(有线和无线)电波向外传送报警信息,其耗时接近于0而可以忽略不计,若再忽略地震波报警仪处理数据的延迟,那么,可以假定,在距离震中

(4)因为上述原因,远离震中区的Ⅸ~Ⅺ(9~11)度高烈度区的人们会因此而受益。这是因为,8级地震使龙门山断裂带岩层沿北东方向破裂了约

实际上,因为发震断层的错动或破裂在远离震中的地区会比S波有所“滞后”,所以,远离震中区的人们利用地震波报警会有更宽裕一点的时间。例如,北川地区大规模断层破裂发生在震中发震后约50秒[3]。

(5)但是,这里有一个困难,或者说,大多数人选择按照“地震波报警”紧急避险有一个心理障碍。

这是因为,现在中国的“地震波报警”已经有了相当规模,但是,它们报警是不分地震烈度的,绝大多数情况下,低于Ⅴ(5)度烈度也会报警。

这样一来,因为平时频繁出现低烈度“报假警”,而真正出现大地震的高烈度报警时,许多人多半会犹豫不决,因而贻误避险时间,错过有利时机。

例如,这次被媒体热炒的“宜宾市14秒预警,预警烈度3.1度”[4]——这个烈度根本没有什么破坏力,你跑什么跑?这不是干扰正常教学秩序吗?

国家地震数据共享中心的数据:

而“地震波报警”的最大问题,恰恰是它不能确定地震震级,因而不能确定地震烈度。

正因为如此,中国科学院院士石耀霖认为,这种地震波“预警”,“只能算是‘伪地震预警’,因为你只能告诉他们,什么时间大地会震动,但却说不出震动有多大”[5],也就是不能确定地震的震级,以及当地的地震烈度。

既然如此,你时不时会收到“地震波报警”,平时都没事,你也没跑——但这次,同样不知道震级多大,而实际上是大震来临,你是跑,还是不跑?

(6)当然,上述难题,“地震波报警”还有一个选择,那就是,延迟几秒到十几秒,等待“国家测震台网”自动确定地震震级以后,再发布地震波报警时间和预估烈度。

不过,这仍然有问题,即对中小地震可行(但没有报警意义),对大地震基本不行。因为,发震断层错动或破裂过程受多种因素影响(如应力状态、断层强度和地壳环境),具有不稳定、不确定的特点(破裂越长震级越大,参见上面“汶川地震动画图”)。所以,只有在发震断层错动或破裂持续一段时间以后,才能大致确定该地震究竟有多大。因此,在发震断层破裂伊始,测震技术没法确定震级。而等到测震台网自动确定地震震级以后,往往已经过去了宝贵的几秒、十几秒甚至几十秒时间。这种情况使得“地震波报警”要不成为“马后炮”(震中区),要不就没有必要(低烈度区)。

(7)“地震波报警”在“图3”远离震中区的Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ(6、7、8)度烈度区覆盖范围广泛,且地震波报警时间都比较宽裕(这与“图1”相似)。然而,在地震烈度Ⅵ、Ⅶ(6、7)度地区,如果不是危房,跑出去避险的意义不大。例如,汶川大地震时,雅安市区和成都市区分别在烈度Ⅵ、Ⅶ(6、7)度区,都没有房屋倒塌。更何况,烈度Ⅵ(6)度是可以“不设防”的(即没有专门抗震设计的房屋也不会倒塌)。

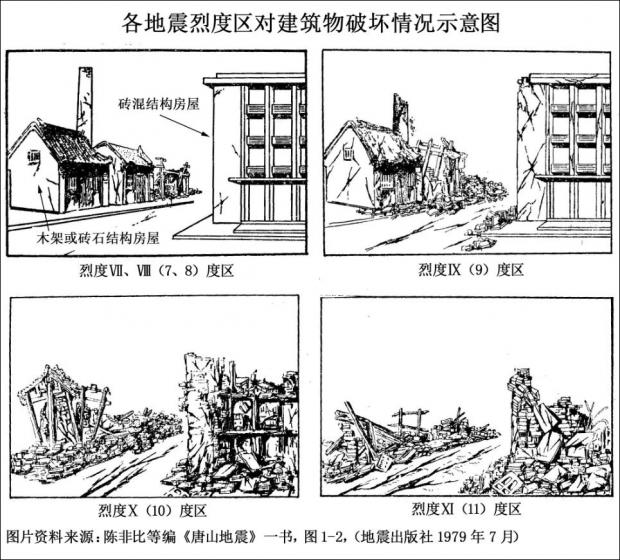

即使在烈度Ⅷ(8)度区,只要不是“豆腐渣工程”,有一定抗震能力的建筑物都不会(或者不会马上)垮塌或倒塌,但没有抗震能力的建筑物(如危房),多半会损坏、垮塌。(参见下图)所以,在烈度Ⅷ度区,绝大多数人呆在室内会比跑到室外更安全。因为,地震当时跑出去,有被高处落物击中的可能性。所以,为躲避大地震的“第一波打击”,只要不担心房屋倒塌,呆在室内避险较为妥当。

作家张良写道:“在建筑物密集的狭窄地方,最大威胁来自于建筑掉落的碎块以及倒伏的电线杆。它们第一时间就会出现,并将跑得最快的人击倒。暂时留在屋子里的人能够避开第一波的密集攻击,但他们得指望房子不要那么快坍塌。”[6]

可见,在地震烈度Ⅷ(8)度区,“地震波报警”的避险意义很有限;而在地域广泛的烈度Ⅵ、Ⅶ(6、7)度地区,尤其是可以“不设防”的烈度Ⅵ(6)度区,“地震波报警”并没有真实的防震减灾意义。

* * *

对比中国两个著名大地震的模拟“地震波报警”情况,可以明显地看到:地震波报警时间越长越宽裕的地区,地震烈度往往越低,越不需要报警;真正能够受益于地震波报警的区域面积及其人群规模很小;而迫切需要提前示警的震中区及其附近地区,地震波报警又因为处于“盲区”而不起作用或者基本上不起作用。因此,“地震波报警”完全不能取代具有减灾实效的大地震临震预报预警。

* * *

需要注意的是,上述“地震波报警”与“地震预警”的根本区别,以及“地震波报警”的局限性,中国学术界、地震界和国家地震部门的主流地震学家比任何人都清楚、明白。但他们仍然假装糊涂,把“地震波报警”,故意说成是“地震预警”,而且在相关的学术论文、地震相关工程建设中,广泛使用这个虚伪的“地震预警”一词。甚至当初从国外引进“地震波报警技术”,最早在国内制定了《地震报警器标准》[7]的学者,也改口把“地震波报警”说成是“地震预警”。

显然,这里的嫌疑是:地震部门按法律应该承担大地震预报的任务,但他们又到处说“地震不能预报”,事实上也不断漏报大地震。现在,有一个“地震波报警技术”,可以在地震发生后,为远离震中区规模较小的人群争取到若干秒钟紧急避险的逃生时间,于是,他们便拿了国家巨额资金,建设这个“地震波报警系统”,只不过,他们将其命名为“大震预警工程”(见下图)。[8](参见:李尚勇《明辨是非:“地震预警”一词的滥用应该纠正》)

以后,若再发生一个8级地震,他们就可以说:“这个大震预警系统发挥了重大作用——(好歹)有许多人跑出来了”。

因为抛弃了“以预防为主、专群结合、土洋结合、依靠广大群众”的正确地震工作方针,转而采取“高精尖数字化、职务化、行政化、程序化”的错误工作路线,因而没法完成法定的大地震预报任务,于是便弄一个假“预警工程”蓄意卸责,这便是这个弊端丛生的封闭型地震预报制度下,地震部门及其主流地震学家无奈至极的反应和表现。

从地震工作的指导思想来说,故意把“地震波报警”说成“地震预警”,并且花巨资弄一个假的“大震预警工程”,这严重误导了国家防震减灾的基本思路,干扰了国家地震部门抓大地震预测预报的中心工作,也使国家对防震减灾的投入偏离了地震预测预报这个正确方向。

实际上,中国目前的科技水平、科技实力和地震预测方法,完全可以从技术上支撑起具有减灾实效的大地震预测预报(中国有一大批地震地质科学家都持这种看法)。在地震预测预报领域,尤其是短临预测预报,中国是领先于世界的。笔者历时10年的研究(其成果集中体现为《大地震临震预报的曙光》一书)为利用这些技术和方法去实现大地震预报预警找到了一系列组织和制度条件,从而大大提升了实现大地震临震预报预警的现实可能性。

本书出版之前,为本书作序的两位地震地质科学家确认本书找到了大地震临震预报预警的有效途径,本书出版发行3个月来,有越来越多的科学家专家认同并确认了这一点。如果本书的理论体系(体现为“一系列技术条件”和与之配套的“一系列制度条件”)能够付诸实践,地震部门便因此而有望从目前无比尴尬的处境中涅槃重生,再续曾经大地震临震预报的辉煌。

根据地震地质科学家的研究,近几年,中国的地震活动正处于活跃期。建议中国政府重视大地震预测预报工作,真正造福人民!

* * *

其实,从纯技术的角度来说,“地震波报警”在防震减灾这盘大棋中是可以规规矩矩地发挥一定作用的,因为,它的确可以作为防震减灾的一种辅助手段,向远离震中区但又烈度较高地区(如汶川大地震的北川和青川)的人们,提供“地震发生后、震灾发生前”的紧急避险警报。也正是因为这一点,笔者在《大地震临震预报的曙光》一书中(第9章第6节),主张“政府为公众提供大地震的地震波报警服务”(第460-464页)。不过,为此花巨额资金,建立庞大的所谓“地震波报警网”似乎没有必要。

显然,在封闭型地震预报制度条件下,任何“正能量”都可能被扭曲变形。我们只能期待体制改革。什么时候“地震预警”一词的滥用被纠正,“地震波报警”不再“演戏”,在中国大地上实现具有减灾实效的大地震临震预报预警就有了希望。

笔者和一大批地震地质专家学者在等待。

受大地震威胁和潜在威胁的人们也在等待。

(国际天灾研究会会长

(欢迎转载,但纸质媒体刊用需要作者授权)

[1]记者段正阳:《四川宜宾珙县5.3级地震 宜宾市民提前14秒接收预警》,中国新闻网,

[2]记者房欣:《四川〈地震警报器标准〉出炉》,天府早报,转引自:网易新闻,

[3]张勇等:《2008年汶川大地震的时空破裂过程》,《中国科学D辑:地球科学》,2008年第10期。

[4]记者段正阳:《四川宜宾珙县5.3级地震 宜宾市民提前14秒接收预警》,中国新闻网,

[5]石耀霖:《你知道什么是地震预报,什么是地震预警吗?》,中国科学院大学,转引自:四川省地震局官网,

[6]张良:《汶川地震168小时》,凤凰出版社,2013年5月,第3页。

[7]记者房欣:《四川〈地震警报器标准〉出炉》,天府早报,转引自:网易新闻,

[8]中国地震局科技司:《国家地震烈度速报与预警工程》,

本书的理论成果有两个,一个是找到了破解地震预报制度困局的方法,构建了开放型地震预报预警制度;另一个是找到了大地震临震预报预警的有效途径,从而彻底颠覆了“地震不能预报”的主流观点。

微信公众号“李尚勇说困局”将发表与该书有关的一系列文章,并将陆续发表《解读本书背后的真相(系列)》,详见下面部分预告。长按文后二维码关注阅读。

—————————————————

解读本书背后的真相(系列)

—————————————————

《中国科学家成功预报海城地震的真正原因》

《1976年4个大地震成功实现临震预报的真正原因》

《揭开唐山大地震漏报的终极迷底》(订阅)

《汶川大地震漏报的制度原因和技术细节》

《几十来一系列大地震漏报的技术和制度原因》

《公开地震信息的社会风险问题辨析》

《大地震临震预报预警的有效途径》(订阅)

《谈谈民间群测群防的制度改进方式》

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号